コラム② 先生マンガの教育学?

【神代 健彦】

多少の流行り廃りはあるにせよ、学校の先生が主人公のマンガというのは、日本マンガの定番ジャンルの一つといっていいでしょう。わたしなどは、『地獄先生ぬ〜べ〜』『GTO』『ROOKIES』『ごくせん』『暗殺教室』あたりの少年マンガ、青年マンガが思い浮かびます。わたしが知らないだけで、少女マンガにも有名な先生マンガというのはあるのだろうと思います。

ただ最近、一人のマンガ好きという立場から離れて、教育学者としてこれらを眺めてみると、1つ気づくことがありました。こうした人気マンガでは、主人公の先生の類いまれな人間性が強く前面に出るものが多いようです。その先生の熱血精神や、子どもをどこまでも包み込むケアの心、正義を貫き通そうという心意気が、荒んだ子どもたちの心を惹きつけ、癒し、励ましていくというような。

ただ、それだけの話ならば、ドラマ「金八先生」以来の伝統の1つといえなくもないでしょう。わたしが気づいたのは、そのことと表裏一体ではありますが、もっと別の事柄です。いいたいのはつまり、日本の先生マンガでは、先生の仕事のうち、「授業」あるいは「知識を教える」という部分が主題になりづらいのでは、ということなのですが、どうでしょうか。

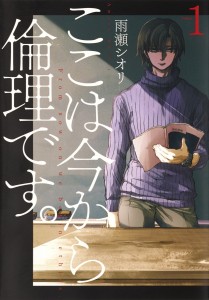

マンガの作者やその読者にしてみれば、現実の学校の先生は、役に立たない知識を教えるばかりで、子ども(自分)のことを救ってくれはしなかった、ということなのでしょうか。そうした現実への反感が、破天荒なまでの人間力(?)で子どもたちを救うという理想の先生像を生み出している、なんていうことなのかもしれません。そしてそんなちょっと素人くさいマンガ批評の観点からみると、ここ数年人気を博しているあるマンガが、ある種の「逆張り」のような感じで際立ってみえます。雨瀬シオリの『ここは今から倫理です。』(『ここ倫』)という作品です。

© 雨瀬シオリ/集英社

© 雨瀬シオリ/集英社

雨瀬 シオリ(2017)『ここは今から倫理です。』(1)集英社

主人公の高柳先生は、高校の公民科倫理の先生です。この「倫理の担当」というのは、単に背景設定ということではありません。このマンガでは、倫理の授業、あるいは倫理の知識を教える・学ぶということが、物語の中軸になっています。もちろん、主人公の高柳先生の人間性が魅力的というのは間違いありません。ただ彼は、登場する高校生たちが抱える困難(人間関係、性格特性、あるいは暴力、性、貧困の問題など)に向き合うには、やや頼りない人のような印象も受けます。彼の性格には色濃く影がさしていて、それはある種のクールな印象を与えはするものの、それと裏腹に、心の内ではひどく自信なさげで、悩み戸惑っている描写も多くみられます。他の先生マンガの主人公先生が、その強く頼もしく開放的な人間性で子どもたちを救うのとは、ちょっと対照的ですね。

そして逆に言えば、彼の人間的な弱さ、頼りなさを補う形で、倫理の知識というものが、困難のなかにある子どもたちと向き合う重要な支えとなっている――これがわたしの読みです。彼は困難のなかにある高校生に、しばしば哲学者の言葉を贈ります。それは高校生たちの困難の中心を照らし出すと同時に、悩み苦しむ高柳先生の内面を支える言葉でもあるようです。「倫理」(という学問知識)は、高柳先生とともにこのマンガの中心にあります。先生の人間性が、ではなく、その先生が担当する教科の知識が、その先生自身の弱さを補いながら子どもたちを救う(こともある)――それってじつは、結構珍しいストーリーのように思います。

わたしが印象に残っているのは、決して派手な物語ではないですが、「#5 学校は眠い」(単行本第1巻所収)です。働き詰めの母親と二人暮らしの幸喜は、学校が終わって家に帰っても誰もおらず、毎日遊び歩いて、寝る時間がムチャクチャで、だから高柳先生の授業ではいつも寝ています。そんな彼に先生は、「貴方と話したい」とケータイ番号を伝えます。夜、遊びに行く前に電話してほしいと。

あるとき、夜遊び友だちに少しうんざりした幸喜は、高柳先生に電話をかけます。『ローマの休日』を観ていたという高柳先生は、幸喜にも映画を観るように促します。幸喜はしぶしぶ、母親のコレクションから『雨に唄えば』を見つけます。2時間の長尺にとまどう幸喜。「行ってほしくないんですよ、こんな時間に外へ」と本音を言う高柳先生。「何で…俺の自由じゃん」と幸喜。

「キルケゴールの言葉に、“不安は自由のめまいだ”というものがあります。貴方は自由だ。夜の街を好きに歩く事も、出たくない授業に出ない事も出来る」「しかし何も自分をそこに引きとめるものがなく、どこまでも高く飛べる自由さは、あまりにどこまでも行けすぎて…不安というめまいを起こすのですよ。貴方は今、その自由な生活が――どこか不安なのではないですか? そうでなければなんで――私に電話したのですか?」

ハッとする幸喜。高柳先生は続けます。

「…映画に縛られる2時間は――自由はないが、不安もない」「それは本当にただ単純に、楽しい時間だから…」

人は自由を求めます。だから自由を妨げるもの(例えば学校、教師、授業)にうんざりします。ただ、そうしたものから解放されさえすれば幸せになれるかというと、そうでもないようなのです。むしろ、自分自身の貴重な時間、つまりは人生の一部をそれに費やしてもいいと思えるような何かに出会うことのほうが、実は大事なのかもしれない。例えば、『雨に唄えば』とか。

難しいのは、そんな形で出会うなにかは、出会う前には、まったくとるに足らないもののようにみえるということです。だからそこには、ある種の強制とはいわないまでも、意図的な導きが必要になる。そしてまさにここに、教師の仕事の価値があるとわたしは思います。その子が生きるに任せていては、決して出会わなかっただろう価値あるなにかに、その子を出会わせるということ。そういう仕方で、「ただ生きる」のではなく「善く生きる」よう導くこと。

このことは、教育というものを、教える者と学ぶ者という二者関係ではなく、それに教材を加えた三者関係で捉えるという、ヘルバルトの「教授」概念とも通じるように思います(『これからの教育学』第2章参照)。教育(教授)とは、教師と、学習者と、教材の三角形で出来ています。型破りに魅力的な教師が直接的に生徒を感化する他の先生マンガが「訓育」の物語だとすれば、『ここ倫』は、高柳先生と生徒の間で、「哲学者の言葉」という教材、あるいは、そんな言葉のスポットライトに照らされたモノやコトという「教材」が光る、「教授」の物語です。『雨に唄えば』を観る(そういう教材に取り組む)ということは、ただ「自由」に夜遊びを続けるだけの、そうやって時間を過ごせば過ごすほど増し続ける不安を抱えた幸喜にとって、人生の貴重な一部である2時間を費やしてよいと思える経験だったようです。

人生の一部を費やしてでも経験したいと思える時間――それはもしかすると、授業というものが目指すべき、1つの境地なのかもしれません。もっとも、そんな奇跡のようななにかとの出会いが容易には起きそうにもないことは、賢明なみなさんにはよくおわかりのことと思います。少なくとも日ごろの高柳先生の倫理の授業は、幸喜にとって縁遠く、小難しく、ただただつまらないものでしかなかったわけで。

とはいえ、諦めるわけにはいきませんね。それが教師の仕事、つまりは、教えるということなのですから。子どもが人類の英知に出会う、そんな一瞬を求めて。