連載

ウェーバーの社会学方法論の生成

第4回 コミュニケーションシステム論と文化科学――召喚される「全体」

東京大学大学院総合文化研究科教授 佐藤俊樹〔Sato Toshiki〕

1.

前回はリッカートの文化科学論をとりあげたが、そこで述べたように、彼の考え方は現在の「文科系vs.理科系」の議論にも引き継がれている。だからこそ、ウェーバーがそれから自らをどう切り離していったのかは、社会科学にとっても現代的な意義をもつ。

とりわけ社会学にとっては、そうである。特にドイツ語圏の社会学とつきあっていると、リッカートの文化科学に似た議論にしばしば出会う。

例えば、リッカートの「理論的価値関係づけ」の中身は、実際には空白であり、だからこそ、客観的ではないという反論をやり過ごして、「客観性」を主張できる。この、空白ゆえに「客観性」を主張でき、それゆえに全ての社会的な営みの基礎づけになる、という論理を展開した社会学者は他にもいる。J・ハーバマスだ。

時間的・内容的・社会的に無限定なまま話し合うという「理想的発話状況」を、ハーバマスは掲げた。そうした状況で達成された合意によって正当化することで、社会を基礎づけられるとした。無限定でひたすら話し合って結論がでてくるのか? という疑問がうかぶが、逆にいえば、もし「理想的発話状況」で何か合意されれば、それはそのままリッカートの「理論的価値関係づけ」の中身にもなれる。だから、「理論的価値関係づけ」も「理想的発話状況」と同程度の真理性はある。

そんな「理想的発話状況」の空白さを指摘し、むしろ空白だからこそ真理として機能しうる、とひっくり返したのは、いうまでもなくN・ルーマンである。そのルーマンも、コミュニケーションシステム論(意味システム論)を展開するなかで、あらゆるコミュニケーションを包摂する「

コミュニケーションがコミュニケーションに接続されて観察可能になるとすれば、その接続関係の総体にあたるものを、抽象的に想定することはできる。けれども、ただ想定しただけでは、そのなかでのコミュニケーションの接続や再生産のしくみがどうなっているかは、抽象的な水準でも特定できない。

それならば、「コミュニケーションは接続する」といっているのとかわらない、というのが私の意見だが、逆にいえば、もしもそんな「システム」でのコミュニケーションのしくみの特性が抽象的にせよ定義できるのであれば、それも「理論的価値関係づけ」の中身になれるだろう。実際、ルーマンはそうした概念も立てている。「複雑性の縮減」である。

その点ではルーマンとハーバマスは対照的な方向に進んだが、実はどちらも「理論的価値関係づけ」と等価な概念を立てている。そして、「複雑性の縮減」がシステムの帰結でありながら前提でもあることを指摘したのは、ほかでもないハーバマスだった。いわば、ハーバマスの空白をルーマンは批判し、ルーマンの循環をハーバマスは批判した。ハーバマス-ルーマン論争は、そういう対称性になっている(佐藤俊樹『意味とシステム』264〜265頁、勁草書房、2008年)。

2.

だから、ルーマンの社会システム論、すなわち彼のコミュニケーションシステム論もかなりリッカート臭い。「システム論」という看板のかげで目立たないが、ルーマンは19世紀以来のドイツ語圏の人文学的な教養の伝統を引き継ぐ人でもある。

リッカートの文化科学論の特徴が(A)理論的価値関係づけと(B)個性的因果関係という特異な因果概念にあることを、第3回で述べた。先ほど述べたように、もし「全体社会システムの複雑性の縮減」という命題が成立すれば、それは(A)と等価になるが、それだけではない。(B)とも並行する議論がある。

「機能は因果関係の特別な場合ではなく、因果関係が機能的秩序の一適用例なのである」(“Funktion und Kausa-lität,” S.16, Soziologische Aufklärung 1, Westdeutscher, 1970)。ルーマンもリッカートと同様、通常の因果同定手続きに代わるものを提案した。そうした点でも、ルーマンのシステム論は文化科学に近い。

この提案は無用な混乱をひきおこしただけだ、と私は考えている。D・デイヴィッドソンやW・サモン、あるいはJ・パールらが指摘したように、因果的な記述は私たちの物事のとらえ方に深く内在しており、おそらく除去できない。除去しようとしても、別の形で入り込む。例えば、先のルーマンの論文のなかでも、機能を描く際に因果の記述がつかわれている(佐藤俊樹『社会学の方法』第8章、ミネルヴァ書房、2011年)。

(実はルーマンも他の著作では、例えば「因果図式の機能は、原因―結果関係の一定の構造化された変更可能性の認識にある。因果関係はつねに可能性であり、決して必然性ではない」(Zweckbegriff und Systemrationalität, S.27, Suhrkamp, 1968.馬場靖雄・上村隆広訳『目的概念とシステム合理性』17〜18頁、勁草書房、1990年)のように、ウェーバーの「法則論的」や「客観的可能性」に通じる考え方も述べている。経験的な分析ではむしろそちらが活かされているのだが、方法論になると、それを因果の概念の問題にしてしまう。)

どうもドイツ語圏の人文社会科学には、独自の因果概念を発見したいという欲望が根強くあるようだ(1)。科学的といえる標準的な手続きを体系化したのが英語圏のJ・S・ミルだから、というだけでなく、ローマ人の手の届かない黒き森の、語りえない最深部にこそ真理がある、と

もっと似ている部分がある。リッカートによれば、各科学があつかう領域はそれぞれ独自の価値関係づけ視点をもっていて、それにもとづいて分化している。というか、そもそも各科学の

T・パーソンズが生物学的な器官の分化に近い形で機能分化をとらえたのに対して、ルーマンはコミュニケーションの分化として機能分化を考えた。つまり、何を主題にしてコミュニケーションが展開されているかに関する了解にもとづいて、機能システムが分化するとした。したがって、リッカートのいう、各領域の対象を構成する価値関係づけ視点は、ルーマンのいう、機能システムの境界を定義する二値コードにそのまま対応する。その価値関係づけ視点を領域ごとに反省化すれば、それが機能システムの反省になる。

3.

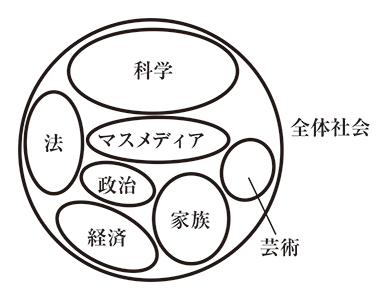

図に表わすと、こんな感じだ(図4–1)。

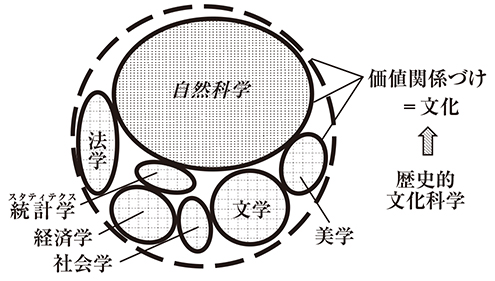

第3回で載せたリッカートの文化科学と自然科学の図も比較のためにもう一度載せておく(図4–2)。

似た感じに描いたからそう見える面もあるが、意味的な分化(リッカートの言い方でいえば価値関係づけの視点による分化、ルーマン的な言い方でいえばコミュニケーションの主題による分化)を図にすれば、大体、こうならざるをえない。

こうした分化では、分化した一つ一つは互いに閉じた形になる。それゆえ、それらをさらに関係づける視点として、「全体」が召喚されてくる。リッカートなら歴史的文化科学、ルーマンでは全体社会システムがそれにあたる。

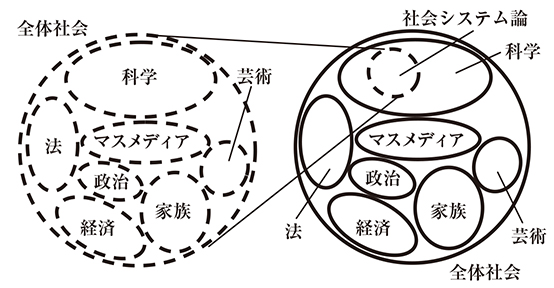

しかし、ルーマンとリッカートの間には、大きなちがいもある。20世紀後半を生きたルーマンには、もはや素朴な意味での「全体」は立てられなかった。したがって、ルーマンの社会システム論を描くとすれば、むしろ次の図の方がふさわしい。

この図4–3の方がルーマンの社会システム論とリッカートの文化科学の構造的同型性も見えやすくなるが、ルーマンのシステム論では、包摂的な全体社会を語る視点は、全体社会のなかの科学システムの内部の社会科学として、それ自体が局所化されている。全体そのものにあたるものは、

それが何を意味するのか、私はまだ見通しきれていない。これもおそらく反省的な形式化(⇒第2回)の一種なのだろうが、文化科学の円環(⇒第3回)の新たな姿にも見える。どちらかになるかは、むしろルーマン後の私たちに委ねられた課題なのだろう。とりわけ、一般的で抽象的な方法論に終始すればするほど、閉じた循環論になっていく、という点において。例えば、ルーマンはこの自己写像による包摂を「全体社会の自己観察」としているが、そう考えた場合、「全体社会は存在しない」という言明もその自己観察の一つになってしまい、きわめて短距離で矛盾を構成できる。

少なくともそういう意味では、全体社会は存在しない。「社会の自己記述」が複数あるとすれば、むしろ社会の同一性が一義的ではなく、それゆえ「社会の自己観察」かどうかも一意には同定できない、と考えるべきだろう。『社会システム』のあの有名な一文、「以下の考察は、システムがあるということから始まる。Die folgenden Über-legungen gehen davon aus, dass es Systeme gibt.」は、その意味でも示唆的である。むしろ全ては、ここから始まるのかもしれない。

4.

少し専門的な解説を追加しておくと、機能システムや組織システムのように、社会内で(法人などの形で)制度としてシステムが同定されている場合には、特定のコミュニケーションがその制度に帰属するかどうか、したがって特定の言明がそのシステムの自己観察にあたるかどうかを、判定できる手続きがある(=具体的に特定できる)。だから、例えば「この組織は存在しない」という言明は組織の自己観察にはなりえない。

それに対して、全体社会の自己観察の場合には、そういう手続きが存在しない。そのため、全体社会の自己観察を主張する立場からは、「全体社会は存在しない」という言明も全体社会の自己観察になってしまう。全体社会の包摂性が「全てのコミュニケーションを含む」という形で定義されているからだ(例えばNiklas Luhmann, Essays on self-reference, Columbia University Press, p.16, 1990. 土方透・大澤善信訳『自己言及性について』38頁、ちくま学芸文庫)。

もちろん、ルーマン自身もそれはわかっていて、だからこそ「古典論理は自己言及を排除しなかったが、その反省に十分な場所をあたえなかった」(同右)というのだろうが、そうなると今度はどんな矛盾なら許されるかが問題になる。例えば「全体社会は自己観察している」という公理をア・プリオリにもちこむのなら、それはただ超越論的にもちこんでいるのにひとしい。

そう考えると、「理論的価値関係づけ」という包摂的な視点の内容を空白のままにしたリッカートは、それなりに賢明だったといえる。それに対して「全体社会なき社会学Soziologie ohne »Gesellschaft«」(例えばHartmann Tyrell, “Max Webers Soziologie,” G.Wagner & H. Zipprian (hrsg.) Max Webers Wissenschaftslehre, Suhrkamp, 1994)を構築したウェーバーは、全く別の解決をあたえた。経験的な社会科学にとって、リッカートやルーマンが立てたような包摂的な視点は不可欠なものではない。ウェーバーが歩んだ因果分析の途は、最終的にはそこにもつながってくる。

社会学にせよシステム論にせよ、全体社会にあたる概念がなければ成立しないわけではない。経験的な分析ぬきで一般理論の水準だけで社会を語ろうとするときに、そういう概念が必要になってくるにすぎない。牧野雅彦が述べているように、ウェーバーは明確な方法論的意図をもって、そうしたやり方をとらなかった(『マックス・ウェーバーの社会学』65頁、ミネルヴァ書房、2011年)。

5.

図4-3はさらにいろいろなことを考えさせてくれる。

例えば、この図には「全体社会」にあたるものが3つ出てくる。①左の多重円の一番外の点線の円、②右の多重円の内の科学の円の内の点線円、③右の多重円の一番外の実線の円だ。②が社会科学に対応する。

この図の上では「全体社会システムは本当にシステムなのか?」という問いは、どんな視点に立った場合に①②③のどれをシステムとしてあつかう必要があるのか、という操作的な問いに変換できる。私自身の意見は、経験的な社会科学では②だけでよい、①もシステムとしてあつかうと理論内部で混乱がおきるから、やめた方がよい、というものだ。

①の全体社会までシステムにふくめると、コミュニケーションの接続や再生産のしくみを経験的に特定しえないものまでシステムとすることになる。それは「世界複雑性」のような

この主張の妥当性はもちろん議論になるだろうが、少なくとも「全体社会システムはあるかないか」と問うよりは、上のような問いの形でより操作化して考えた方がよさそうだ。例えば先ほどのべたように、当事者水準で制度としての同一性が成立しているかどうかによって、「自己言及の自然的な制限と人為的な制限との間の区別」という「きわめて重要」な問題のあつかい方も全くかわってくる(Luhmann前掲, p.138-140, 訳141〜144頁)。いうまでもなく、これは私自身の過去の立論への反省である(佐藤『意味とシステム』前掲)。

裏返せば、そういう意味でも、ルーマンのシステム理論にとって縮小自己写像という演算操作は

ルーマン自身は、自らの全体社会システム論を文化科学にとって代わるものだと位置づけているが(Die Gesellschaft der Gesellschaft, S.880-882, 『社会の社会2』1178〜1179頁、前掲)、本当にそういえるかどうかは、全体社会システムを前提として認めるかどうかで、全く変わってくる。

リッカートとルーマンがどこまで並行するのかを検討すると、そんなところまであらためて浮彫りにできる。それもリッカートが決して旧くない証拠の一つだ。この人はたしかに、20世紀の社会科学が誕生していく場面に立ち会った一人なのである。

(1) 例えば、M. Norton Wise, “How do sums count? On the cultural origins of statistical causality”, L. Krüger, L. Daston, and M. Heidelberger (eds.) The Probabilistic Revolution 1,p.110, the MIT Press, 1987, 伊藤陽一訳「統計的因果性の文化史」近・木村・長屋・伊藤・杉森訳『確率革命』、梓出版社、1991年など。ウェーバーの方法論では、特にクニース1論文(松井秀親訳「Ⅱ クニースと非合理性の問題」140〜142頁、『ロッシャーとクニース』未来社、第2章、1955年)。