連載

経済学史の窓から

第8回 リカードウは技術的失業の予言者か?

早稲田大学政治経済学術院教授 若田部昌澄〔Wakatabe Masazumi〕

第2次機械時代の到来?

機械が進歩して、単純な労働やホワイトカラーの事務仕事はなくなり、人間社会は最低の所得でかろうじて食いつなぐ人々と、創造的な仕事に従事し富と働き甲斐を謳歌する一部の人々に分裂する。SF小説か映画ではよく出てくる想定だが(たとえばカート・ヴォネガットの『プレイヤー・ピアノ』)、いずれにせよ、SFの話で、遠い未来のことか、あるいは夢物語のように思っていた人が多いだろう。

そういう状況が変わりつつある。今年出版されたエリック・ブリニョルフソンとアンドリュー・マカフィー(ともにマサチューセッツ工科大学)の新著『第2次機械時代』(Brynjolfsson and McAfee, 2014)が話題になっている。すでに前著『機械との競争』は邦訳も出ている(Brynjolfsson and McAfee, 2011)。

いわゆる産業革命=第1次機械時代が人間を肉体労働から解放したとすれば、来たる第2次機械時代は人間を知的労働から解放する。コンピュータによるデジタル化の急速な進展で、チェスの世界チャンピオンを打ち負かすコンピュータプログラム、運転手を必要としない自動車、完全自動工場などが実現しつつある。すでに第2次機械時代は始まっていてその進歩は加速している。そして、その利益は巨大なものになるだろう。しかしここから先、人間には厳しい挑戦が待っていると著者らはいう。

そうした挑戦の1つが技術進歩のもたらす失業である。『機械との競争』では「テクノロジー失業」と呼ばれているけれども、経済学では長らく「技術的失業(technological unemployment)」として知られてきた。コンピュータが制御する機械によって仕事の自動化が急速に進んでいる。まだ完全に自動運転が実現したわけではないが、その暁には運転手は不要になる。最近では、コンピュータ化がアメリカの雇用の47%に影響を及ぼすという研究も出ている(Frey and Osborne, 2013)。

その技術的失業の評判は、正直言ってこれまで経済学ではまったく芳しいものではなかった。たとえば、ブライアン・カプラン(ジョージ・メイソン大学)は、「労働を節約することの経済的便益を過少に評価する傾向」のことを「雇用創出バイアス」と名付けて、これを経済学がわかっているかいないかを診断する4つの誤謬のうちの1つとみなしている。「経済学者は前言をしばしばひるがえすことで有名であるが、技術に対する賛成の立場を修正する必要があると思っている経済学者はまずいない」(Caplan 2007, 42; 邦訳86頁)。技術的失業を信じる者は経済学者にあらず、といわんばかりである。

ブリニョルフソンらも自分たちの主張がどう受け止められるかについてはよくわかっている。自分たちは、経済理論と、ここ200年くらいの歴史的経験のどちらにも挑戦しているのだ、と(Brynjolfsson and McAfee 2014, 176)。理論的には技術的失業が生じるには3つの可能性がある。第1に、価格の低下に対する需要の増大の度合い、すなわち需要の弾力性が低いことだ。労働者を節約する生産性の向上は、その製品の価格を下げる。需要の弾力性が高ければ別のところで需要が生じ、失業した労働者はそこで雇用されることになる。需要の弾力性が小さければ十分に労働への需要が生じない可能性がありうる。第2に、労働供給側の調整の遅れである。ある部門で失業した労働者が別の部門で雇用されるためには、新しく技能を学ばなければならない。しかしそれには時間がかかるし、新技術が矢継ぎ早に登場したらどうなるだろうか? 調整が追いつかなくなるかもしれない。第3に、技能偏向型技術革新の存在が挙げられる。なにしろ機械を多く用いるような技術革新が進行している。そうすると経済学的に言えば労働への需要は減少する。さらに言えば、需要が下がれば実質賃金は下がるはずだ。しかし、人間は食べていかなくてはならないため、実質賃金が下がるのには限度がある。そうなると失業が持続してしまうことになる。

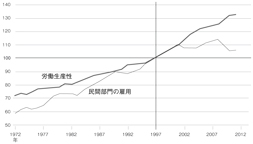

実証的証拠はどうだろうか? 彼らは、アメリカにおいて、製造業でも農業でも労働生産性は着実に上昇しているのに対して、民間部門での雇用者数が1990年代半ば以降伸び悩んでいることを指摘する(図参照)。経済成長と雇用の増大の間の関係が変わりつつあるというわけだ。

第1次機械時代の経済学者リカードウ

第1次機械時代の19世紀初頭、正確には1811年から17年のイギリス中部において、繊維産業に従事する労働者が機械を打ちこわす運動が起きた。いわゆるラダイト運動である。それまでも機械の打ちこわしは散発的に起きていたが、ことに11年から13年まではノッティンガムから他地域に波及し激しさを増した。政府は軍隊を動員する厳しい弾圧でもってこれに臨み、最終的には35名が死刑に処せられ、11名が鎮圧中に死亡している(Bailey, 1998, 135)。ナポレオン戦争のさなかでもあり、政情は不安に満ちていた。ちなみに、ラダイト運動との関係はないが、1812年5月11日には首相が暗殺されている。これはイギリス史上唯一の首相暗殺事例である。

この時代を生きていた経済学者にとって、機械の導入とそれがもたらす失業は現実の問題であった(Berg, 1980は、さまざまな経済学者を挙げている)。ブリニョルフソンらは、19世紀の経済学者たちは経済の機械化は労働者の境遇を悪化させ、賃金を生存費にまで落とすと予測した者として、カール・マルクス(Karl Marx, 1818―1883)とデイヴィッド・リカードウ(David Ricardo, 1772―1823)の名前を挙げている(Brynjolfsson and McAfee 2014, 143)。しかし後に述べるように、リカードウを技術的失業の提唱者とするのは問題がある。

リカードウが著名なのには理由がある。なにしろリカードウといえば、19世紀前半を代表する大経済学者である。彼の主著『経済学および課税の原理』(Ricardo, 1952:以下『原理』と呼ぶ)は、初版が1817年に刊行された。経済理論の金字塔である。そのリカードウは『原理』の第3版で第31章「機械について」を新たに加え、固定資本=「機械」が導入されることによって労働者が「失業」する可能性はあるか、という問題を取り上げた。

著名な理由のもう1つは、彼が意見を変えたことによる。第2版まで、リカードウは機械の導入による失業の可能性はなく、機械の導入は労働者にとって利益になると考えていた。しかし、1821年に刊行した第3版では、自ら意見を変え、短期的には失業の可能性を認めたのである。これは、ジョン・バートン(John Barton, 1789―1852)の著作(Barton, 1817)を読んだからともいわれるが、その影響力の程度については研究者の間でも議論がある(石井、2012)。リカードウ周辺の人物にとっても大きな衝撃であった。J・R・マカロック(John Ramsey McCulloch, 1789―1864)は、政治的な反響を気にして、次のようにリカードウに書簡を送っている。「あなたの議論は確かに仮説的なものです。しかし仮説性は無視され、機械の増加に反対の叫びをあげているすべての人々や、課税の重圧および商業上の制限の必然的な結果にすぎない不幸を機械に帰そうとする人々はあなたの権威によって武装するでしょう!」(Ricardo, 1952, 384; 邦訳433頁)。もともとマカロックは機械導入が短期的には労働需要を減らすと考えていたのに、リカードウに説得されて考えを変えたといういきさつがある。リカードウの心変わりへの困惑がうかがわれる。

リカードウの返答は、自分の議論は理論的な考察の結果である、というものだった。そのリカードウの理論は次のようになっている。資本家と労働者の2つの階級を考えよう。資本家は利潤、労働者は賃金を得る。彼の理論では、利潤は資本家の消費に回り、資本家は利潤を追求して機械を導入するかどうかを考える。労働者の賃金は必需品生産によって賄われる。そのうち労働者を支える基金を流動資本と呼び、機械や建物などを固定資本と呼ぶ。

リカードウは数値例を多用することで有名だ。最初は流動資本が13000ポンド、固定資本が7000ポンド、資本の総額が20000ポンドとしよう。当初は、必需品が15000ポンド生産されるとしよう。利潤率を10%とすると、利潤は2000ポンドになる計算だ。この利潤は、消費されてしまう。

その必需品産業で新たな機械の生産が導入されたとしよう。労働者が半分ずつに分けられるとすると、生産される必需品は7500ポンド、機械は7500ポンドになり、生産物の総額は15000ポンドで先と変わらない。しかし、資本家は利潤分として2000ポンドを消費するので、労働者が消費できる必需品は5500ポンドに減少する。そうなるとその次に労働者を維持するための流動資本は先の13000ポンドから大幅に少なくなる。その結果、労働者の実質賃金が切り下がるか、失業が発生しなくてはならない。

何が問題なのか? ここでの要点は、機械を生産するという形で資本家が新たな投資活動を行っているのにもかかわらず、それに対応する貯蓄が存在しないことである(利潤は全額消費されている)。そうなると、投資に対して不足する分だけ労働者が消費を切り詰めるという形で貯蓄が行われなければならない。これを「強制貯蓄」という。短期において労働需要がなくなるのは、「強制貯蓄」によって、労働者を維持する基金が少なくなるからであった(この分析は根岸、 1997の68―71頁を参照した)。すなわち、リカードウにおいては、機械が失業を生み出すわけでなく、貯蓄の裏付けをもたない固定資本への新規投資が失業を生み出すのである。したがって、リカードウはブリニョルフソンがいう意味での技術的失業の予言者とは言えない。

機械化は奨励されるべきか?

ここまでの分析は新しい機械が導入された時点までの短期的なものだった。そうした新しい機械が次の生産に用いられていくと長期的には失業はどうなるだろうか? リカードウに最も忠実な形でモデルによる長期的分析を行った内山隆司(札幌大学)によれば、一定の条件のもとでは、労働需要と消費財生産のどちらも長期的には機械導入時の水準以上に増え続けることになる(Uchiyama, 2000)。リカードウは次のように述べていた。「つねに改良された機械の結果である、商品で評価された純所得の増加が、新しい貯蓄と蓄積とに導くであろう」。「これらの貯蓄は年々のことであって、機械の発明によって最初に失われた総収入よりもはるかに大きな基金を、まもなく創造するに違いないが、その時には、労働に対する需要は以前と同じになるであろう。そして人民の境遇は、増加した純収入がなおも彼らに、増加することを可能にする貯蓄によって、なおいっそう改善されるであろう」(Ricardo, 1951, 396; 邦訳、455頁)。

それゆえリカードウ自身も自分の議論が誤解されないようにと注意深く次のように述べている。「私が試みた論述が、機械は奨励されてはならない、との推論に導かないであろうことを、私は希望する。原理を解明するために、私は、改良された機械が突然に発明され、そして広範に使用されるものと、仮定してきた。しかし、実を言えば、これらの発明は漸次的であり、そして資本をその現用途から他に転用するという結果を生ずるよりも、むしろ、貯蓄され蓄積された資本の用途を決定するという結果を生ずるのである」(Ricardo, 1951, 395; 邦訳、453頁)

もう1つ、リカードウが機械を奨励すべしという論拠はグローバル化である。第1に、自国が機械の使用を妨げれば、機械は外国で使用されるだけである。「機械の使用が一国家内で阻害されても安全である、ということはけっしてありえない。というのは、もしも資本が、機械によってこの国に与えられるであろう、最大の純収入を収めることを許されないとすれば、それは海外に運び去られるだろうからである。そしてこのことは、労働に対する需要にとって、もっとも広範な機械の使用よりもはるかに重大な阻害であるに違いない」(Ricardo, 1951, 396; 邦訳、455頁)。第2に、外国が機械を用いるならば、外国製品の生産性が向上し、自国製品は貿易上不利になる。「他のすべての国が機械の使用を奨励しているのに、われわれがこれを拒否するようなことがあれば、われわれは、わが国の財貨の自然価格を他の諸国の価格にまで下げるまでは、外国財貨と引き換えにわが貨幣を輸出することをよぎなくされるであろう」(Ricardo, 1951, 397; 邦訳、455頁)。外国が1日分の労働を要した商品を手に入れるのに、我が国は2日分の労働を要した商品を与える。こうした「不利な交換はわれわれ自身の行為の結果であろう。というのは、われわれが輸出し、そしてわれわれに2日の労働を費やさせた商品は、もしもわれわれが機械の使用を拒否しなかったとすれば、われわれにわずか1日の労働を費やさせたにすぎないだろうからである。これに対して、われわれの隣国人はより懸命に機械の用役を専有したのである」(Ricardo, 1951, 397; 邦訳、456頁)。

誤解のないように言えば、彼は自由貿易あるいはグローバル化を批判しているわけではない。リカードウこそは、まさにこの『原理』の第7章で比較優位理論による自由貿易の利益を論証した人物である。仮に自国が機械の導入に後れを取った場合でも自由貿易からは利益が生まれる。しかし機械の導入を妨げると、その貿易からの利益が少なくなる場合があるというのが彼の懸念であった。

機械と人間の共存は可能か?

リカードウ自身は、機械は人間と代替的なだけでなく、補完的な側面もあると考えていた。「賃金が上昇するごとに、それは貯蓄された資本を以前よりも大きな割合で機械の使用に向かわせる傾向をもつであろう。機械と労働とはたえず競争している」(Ricardo, 1921/1951, 395; 邦訳、453頁)。しかし「機械は人間の助力がなければ運転されえない。それは、彼らの労働の寄与を待たなければ製造されえない」(Ricardo, 1951, 396; 邦訳、455頁)。

この機械との補完関係を築き上げることができるかどうかが、技術的失業への対応のカギを握る。第2次ラダイト運動は解決策にならないだろう。ブリニョルフソンらは、人類が第2次機械時代の利益を享受するためには、コンピュータ化と補完関係にある能力を開発することが重要とする。チェスの例でいえば、人間とコンピュータプログラムの共同作業を改善することで、チェスの勝率は向上するという。世界チャンピオンとコンピュータプログラムのチームを、それほど優れていないプレイヤーとコンピュータのチームが打ち負かすことすらできるという。もっとも、コンピュータ化された機械の質は向上し、安価かつ大量に出回る。そうした機械との共同作業を進められる人間には需要が増えることになる。もちろん、そうした需要に対応するためには、新しい教育などの社会的な対応が欠かせなくなることは言うまでもない。

ブリニョルフソンらが述べたのとは異なり、リカードウの機械論の短期的な分析は、強制貯蓄の議論であり、技術的失業とは直接には関係がない。短期的に労働者の雇用が減るのは、機械が導入されるからではなく、そうした投資を行うのに必要な貯蓄が存在しないからだった。むしろ、技術的失業をいかに回避するかという観点から学びうるのは、リカードウ機械論の長期分析のように思われる。

【参考文献】

石井穰(2012)、『古典派経済学における資本蓄積と貧困――リカードウ、バートン、マルクス』青木書店。

根岸隆(1997)、『経済学の歴史 第2版』東洋経済新報社。

Bailey, Brian (1998), The Luddite Rebellion, Phoenix Mill: Sutton.

Barton, John (1817), Observations on the Circumstances which Influence the Condition of the Labouring Classes of Society, John and Arthur Arch: London.(真実一男訳『社会の労働者階級の状態』法政大学出版局、1989年)

Berg, Maxine (1980), The Machinery Question and the Making of Political Economy 1815-1848, Cambridge: Cambridge University Press.

Brynjolfsson, Erik, and Andrew McAfee (2011), The Race Against the Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Economy, Digital Frontier Press. (村井章子訳『機械との競争』日経BP社、2013年)

―― (2014), The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies, New York and London: W. W. Norton.

Caplan, Bryan (2007), The Myth of the Rational Voter: Why Democracies Choose Bad Policies, Princeton: Princeton University Press.(長峯純一・奥井克美監訳『選挙の経済学』日経BP社、2009年)

Frey, Carl Benedikt and Michael A. Osborne (2013), “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization, ”Mimeo.

Uchiyama, Takashi (2000), “Ricardo on Machinery: A Dynamic Analysis,” European Journal of the History of Economic Thought, Vol.7, No.2, pp.208-227.

Ricardo, David (1951), On the Principles of Political Economy and Taxation, in The Works and Correspondence of David Ricardo, edited by Piero Sraffa with the collaboration of M. H. Dobb, Cambridge: Cambridge University Press, Vol.1.(堀経夫訳『デイヴィッド・リカードウ全集 第Ⅰ巻 経済学および課税の原理』雄松堂、1972年)

――(1952), The Works and Correspondence of David Ricardo, edited by Piero Sraffa with the collaboration of M. H. Dobb, Cambridge: Cambridge University Press, Vol.VIII.(中野正監訳『デイヴィッド・リカードウ全集 第Ⅷ巻 書簡集』雄松堂、1974年)