選挙不正

【浅古泰史】

1. ロシアの不正選挙

票の水増しなど,不正選挙が横行していると指摘されていたロシアでは,各投票所に監視カメラを設置し,ネット中継をすることにしました。そのカメラに映し出されたものは,明確な不正選挙の証拠でした。

2018年ロシア大統領選挙では,不正選挙を避けるために各投票所に監視カメラが設置され,その様子がネット中継された。しかしそのカメラが映し出したものは,大量の票を投票箱に投げ込む係員たちの姿だった。この選挙でウラジミール・プーチン氏は76%もの得票率を得て再選される。その一方で,監視カメラの映像から不正選挙が行われたと国際的な批判が生じた。その批判に対しロシア政府は,不正選挙を行った係員を罰することを約束したのみで,選挙の正当性は揺るがないと断言した。このような明らかな不正選挙が行われたにもかかわらず,プーチン政権は安定的に続いている。さらに2024年に任期満了を迎える予定のプーチンが2036年まで大統領を続投できる新たな規定を含んだ憲法改正案の全国投票では,国民の8割が改正を支持し,プーチンの終身大統領への道が開かれることになった。しかし,その全国投票でも不正が行われた疑惑が生じている。

なぜ政府はこのような不正選挙を実施するのでしょうか。選挙による敗退を恐れているからでしょうか。過去の実証研究では,政治的に苦境に立っている政権は,むしろ公正な選挙を行おうとし,結果として自身が導入した競争的選挙において敗退する傾向があることが示されています。選挙に勝つ余裕のあるような政府が不正選挙を行い,選挙に負けそうな政府は公正な選挙を行おうとする傾向があるということです。このような直観に反するような結果が得られている理由はなぜでしょうか。8章で紹介したベイズ的説得のモデルを用いて,考えていきましょう。ここで紹介するモデルは,Rozenas (2016)に基づきます。Simpser (2013)およびGehlbach and Simpser (2015)も近い枠組みで不正選挙のモデルを提示しています。

2. 不正選挙のモデル

2人のプレーヤーとして現職政治家と挑戦者がいるとします。現職政治家という呼び方をしていますが,非民主主義下における政治的リーダー(大統領など)であると考えてください。現職政治家には「人気タイプ」と「不人気タイプ」の2つのタイプがいるとしましょう。両プレーヤーともに現職政治家のタイプを知らないとします。この仮定は,挑戦者だけではなく,現職政治家も国民の選好を完全には把握していないことを意味しています。現職政治家が国民から支持されているか否かは,国民の選好に関する情報です。そのため,政治家はある程度推測することができても,完全に知ることは難しいでしょう。ただし,両プレーヤーともに現職政治家は確率\(q\)で人気タイプであると考えているとします。ただし,\(0<q<1\)です。

選挙の前に,現職政治家は不正選挙を行うか否かを決定します。 現職政治家が人気タイプであれば,不正の有無にかかわらず選挙には確実に勝利します。一方で,現職政治家が不人気タイプであれば,不正選挙を行った場合にのみ\(m\)の確率で勝利すると仮定します。不正選挙を行わなかった不人気タイプは確実に敗退するとしましょう。この\(m\)は不正選挙の効果を表し,\(0<m<1\)を満たします。不正選挙を行ったとしても,選挙に勝てない確率は少なからず存在します。例えば,ロシアのように票の水増しを行ったとしても,その水増しの量が足りなければ選挙に負けてしまいます。\(m\)が大きければ不正選挙の効果が高いことを意味し,小さければ効果的ではないことを意味します。

挑戦者は選挙結果を知ることができるとともに,不正選挙であったか否かも知ることができるとします。ロシアの2018年大統領選挙のケースでは明らかに不正選挙が行われたことを世界中の人が知ることができました。そこまで明らかではなかったとしても,現職政治家が90%以上などの極めて高い得票率を得て当選した場合などは不正選挙が行われたと推測することができます。また,現職政治家を倒すことを目論む挑戦者はその国の有力者の一人ですから,一般市民では知ることができない情報でも,挑戦者なら知ることができる,あるいは推測することができると考えられます。

選挙結果と不正選挙の有無を知ったうえで,挑戦者は現職政治家に反逆するか否かを選択します。「反逆」は,現職政治家への糾弾,クーデター,デモ・暴徒の組織化など様々な手段を含んでいます。注意すべきは,この挑戦者は必ずしも選挙に出馬しているわけではないことです。選挙結果を見た後に,選挙以外の手段を用いて反逆するか否かを決定します。もちろん,選挙に出馬していてもかまいませんが,選挙に出馬した後に,再び現職政治家と選挙以外の手段で争うか否かを決定します。挑戦者が反逆することを選択した場合には,両プレーヤー(現職政治家・挑戦者)共に\(c>0\)の費用を払うとします。

挑戦者による反逆の成否は,現職政治家のタイプに依るとします。現職政治家が不人気タイプであれば,挑戦者は反逆を通して現職政治家を倒すことができます。一方で,現職政治家が人気タイプであれば,反逆したとしても倒すことができません。糾弾にせよ,クーデターにせよ,反政府デモにせよ,民衆の支持がなければ成功させることはできません。過半数の国民に支持されているような現職政治家を倒すことは不可能に近いと言えます。一方で,国民から支持されていない場合には,倒すことも不可能ではありません。その民衆の支持を,単純に人気タイプと不人気タイプという2つのタイプで表し,かつその支持が現職政治家を倒すために不可欠であるという点を,「不人気タイプのみ倒すことができる」という設定で表現しています。政権をとることによる利得は,両プレーヤー共に1としましょう。ただし,\(c<1\)とします。この仮定は,確実に政権をとることができるならば,反逆の費用\(c\)を払ってもかまわないとプレーヤーが思っていることを意味します。\(c \gt 1\)の場合は,反逆は生じません。

以上の設定のもと,均衡をもとめていきます。ここでは不完全情報下での意思決定になるため,完全ベイジアン均衡をもとめます。ただし,今までの講義で分析していた完全ベイジアン均衡を用いるゲームとは少し異なり,情報の非対称性は存在していません。両プレーヤー共に,現職政治家のタイプを知らないためです。

3. モデルの分析

3.1 不正選挙を行わなかった場合

最初に逆向き推論法から挑戦者が行う反逆するか否かに関する意思決定から分析していきます。まず現職政治家が不正選挙をしなかった場合における,挑戦者の整合的信念を考えましょう。不正選挙をしないわけですから,不人気タイプは確実に選挙に負けます。一方で,人気タイプは不正選挙を行わなくとも確実に選挙に勝てます。以上から,整合的信念は,

- 選挙に勝てた現職政治家は確実に人気タイプであり,選挙に負けた現職政治家は確実に不人気タイプである

となります。挑戦者が選挙に勝った現職政治家に反逆した場合には,人気タイプの現職政治家を倒すことは不可能なため,単に反逆の費用\(c\)を支払うだけで倒せません。一方で,選挙に負けた現職政治家に反逆した場合には,不人気タイプの現職政治家は確実に倒せるため,挑戦者は\(1-c\)の利得を得ます。\(c<1\)の仮定より,この利得は正になります。よって,挑戦者は「選挙に勝てた現職政治家には反逆せずに,選挙に負けた現職政治家にのみ反逆する」が最適な戦略となります。

以上の議論から,不正選挙を行わなかった場合の現職政治家の利得は

\[q-(1-q)c\]

です。現職政治家も自身のタイプを知らないことに注意してください。確率\(q\)で自身が人気タイプであれば選挙に勝つことができ,挑戦者に反逆されることもないため政権をとる利得1を得ます。一方で,確率\(1-q\)で自身が不人気タイプであった場合,選挙に負けたうえで反逆もされるので費用\(c\)を払ったうえで倒されてしまいます。よって,上記の期待利得になるわけです。

3.2 不正選挙を行った場合

次に現職政治家が不正選挙を行った場合における,挑戦者の整合的信念を考えましょう。まず人気タイプは必ず選挙に勝ち,選挙に負けるのは不人気タイプのみであるため,「選挙に負けた現職政治家は不人気タイプである」ということが整合的信念です。よって,選挙に敗退した政治家は確実に不人気タイプであるため,挑戦者は反逆を選択します。

問題は,現職政治家が勝利した場合の整合的信念です。現職政治家のタイプと選挙結果の組み合わせとして,以下の3つのケースが考えられます。

①人気タイプだから(不正選挙の力を借りずに)選挙に勝てた。

②不人気タイプだが,不正選挙の力で選挙に勝てた。

③不人気タイプで,不正選挙の力を借りても選挙に負けた。

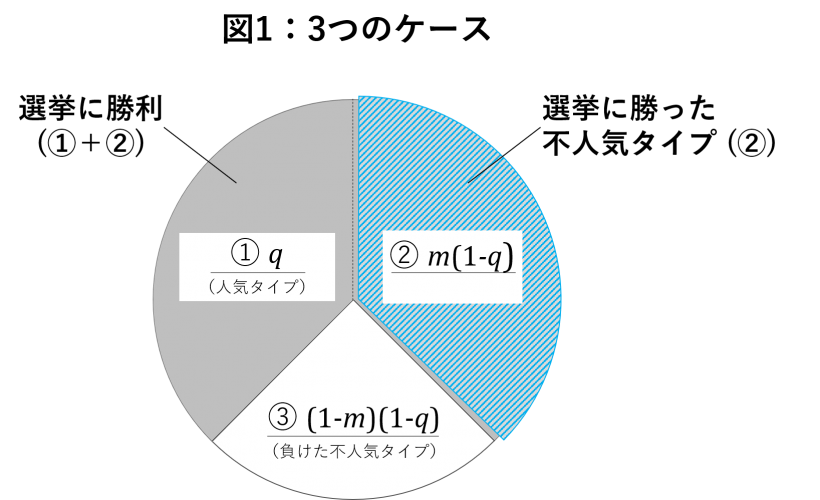

図1は3つのケースになる(事前)確率を示しています。①の場合である確率は人気タイプである確率と同じであり,\(q\)です。一方で②の場合である確率は,確率\(1-q\)で不人気タイプであったうえで,\(m\)の確率で選挙に勝つので,\(m(1-q)\)になります。③である確率は残りの確率である\((1-m)(1-q)\)です。

それでは,現職政治家が選挙に勝った場合に,その現職政治家が不人気タイプである確率をもとめてみましょう。現職政治家が選挙に勝つケースは①と②であり,図1の灰色の部分になります。その総確率は\(q+m(1-q)\)です。その内,不人気タイプである確率は\(m(1-q)\)であるため,灰色の部分の中で青い部分が占める面積をもとめると,「選挙に勝った政治家が不人気タイプである(条件付)確率」がわかります。つまり,

\[

\frac{m(1-q)}{q+m(1-q)}

\tag{1}

\]

です。現職政治家が選挙に勝った場合,挑戦者はこの確率で現職政治家は不人気タイプであると推測することになります。挑戦者が現職政治家を倒せるのは不人気タイプであったときのみです。よって,挑戦者が選挙に勝った現職政治家に反逆した場合の期待利得は

\[

\frac{m(1-q)}{q+m(1-q)}-c

\]

です。反逆しなければ挑戦者の利得はゼロのままですので,この利得が負の時,すなわち

\[

\frac{m(1-q)}{q+m(1-q)} \lt c

\tag{2}

\]

のときには挑戦者は反逆をしません。つまり,現職政治家が不人気タイプであったとしても,不正選挙で勝つことによって挑戦者との反逆を避けることができることになります。このとき,「不正選挙は有効である」と言うことができます。条件式(2)が成立せずに,挑戦者の利得が正であれば選挙の勝敗にかかわらず挑戦者は反逆してくることになり,不正選挙をやる意味がない,つまり「不正選挙は有効ではない」ということになります。

3.3 完全ベイジアン均衡

まず不正選挙が有効ではない場合を考えましょう。不正選挙を行った場合,選挙結果によらず挑戦者は反逆してくることになるため,反逆の費用\(c\)が常にかかります。反逆の結果,人気タイプのみが生き残り,不人気タイプは倒されます。よって,現職政治家の期待利得は\(q-c\)です。一方で不正選挙を行わなければ,選挙に勝った人気タイプが挑戦者に反逆されることはありません。よって現職政治家の期待利得は前述したとおり,\(q-(1-q)c\)になります。\(q-(1-q)c>q-c\)ですので,現職政治家の最適戦略は「有効ではない不正選挙は実行しない」となります。

次に,不正選挙が有効である場合を考えましょう。不正選挙を行った場合,選挙に勝利すれば反逆は避けることができます。不人気タイプで,かつ選挙に負けた場合にのみ挑戦者に反逆され倒されます。よって,不正選挙を行う期待利得は

\[

[q+m(1-q)]-(1-m)(1-q)c

\]

です。第1項が選挙に勝つことで反逆を避け生き残った場合の利得であり,第2項が選挙に負けたうえに挑戦者に倒された場合の利得です。この期待利得は,不正選挙を行わなかった場合の利得\(q-(1-q)c\)より常に大きいため,「有効な不正選挙は実行する」ことが最適戦略になります。よって,不正選挙が有効であるか否かの条件式(2)が,不正選挙の有無を決定づけることがわかります。

以上で議論した完全ベイジアン均衡をまとめると,以下になります。

- 条件式(2)が成立するとき,現職政治家は不正選挙を実施する。成立しない時は実施しない。

- 挑戦者は,選挙に勝利した現職政治家には挑戦しないが,敗北した現職政治家には挑戦する。

- 条件式(2)が成立するとき,挑戦者は「選挙に勝った政治家が不人気タイプである確率は(1)式である」という信念を抱く。成立しない時は,「選挙に勝った政治家が不人気タイプである確率は0である」という信念を抱く。いずれの場合も,選挙に負けた政治家は確実に不人気タイプであるという信念を抱く。

3.4 比較静学

不正選挙が有効である条件式(1)を考えましょう。まず「反逆の費用が高いほど不正選挙は有効であるため,不正選挙が行われる」ということがわかりますが,それは当然すぎる帰結です。もう少し重要な含意を得るために以下のように書き換えてみましょう。

\[

q > \frac{m(1-c)}{c+m(1-c)}

\]

この式から,「人気タイプである確率が高い場合には不正選挙が行われ,不人気タイプである確率が高い場合には不正選挙は行われない」という含意を得ることができます。

人気タイプである確率\(q\)が高く,選挙に勝つ可能性が高い現職政治家を考えましょう。挑戦者は「不正選挙は行われたが,現職政治家は不正選挙のおかげで勝てたというより,国民の支持が高いから勝てたのだろう」と推測するため反逆しようとは思いません。よって,たとえ現職政治家が国民に支持されていなかったとしても,選挙に勝ちさえすれば挑戦者は反逆をしてこないため,政権を維持することができます。現職政治家も「おそらく自分は支持されている」と考えているものの,「万が一の場合の保険として不正選挙を行おう」というインセンティブを有し,不正選挙が行われます。

一方で,政治的苦境に立つ(\(q\)が低い)政治家を考えてみましょう。この場合,不正選挙を行って選挙に勝てたとしても,挑戦者には「国民に支持されているわけではなく,不正選挙のおかげで勝てたのだろう」と思われ,選挙結果にかかわらず反逆されてしまいます。よって,国民に支持されている場合にのみ生き残ることができることを見越した現職政治家は,不正選挙を行わず,国民に支持されている可能性に賭けようと思うわけです。その結果,政治的苦境に立つ政治的リーダーほど,公正な選挙を行おうとすることになります。

Rozenas (2016)はここで紹介したモデルを基にして,不正選挙に関するデータ分析も行っています。そこでは,反政府デモの後には不正選挙が少なくなることは示されています。反政府デモが生じるということは,政治的リーダーの支持率が低いことを意味します。よって,現職政治家は政治的苦境に立っていると考えられ,モデルにおける\(q\)が小さいと言えます。そのため,政治的リーダーは不正選挙を行わず,むしろ公正な選挙を実施しようとすることになると考えられるわけです。

参考文献

- Gehlbach, S., and A. Simpser, 2015, “Electoral Manipulation as Bureaucratic Control,” American Journal of Political Science, 59(1), pp.212-224.

- Rozenas, A., 2016, “Office Insecurity and Electoral Manipulation,” Journal of Politics, 78(1), pp.232-248.

- Simpser, A., 2013, Why Governments and Parties Manipulate Elections: Theory, Practice, and Implications, Cambridge University Press.