社会学的なものの見方

M. ウェーバーは社会学について次のように定義しました。「社会的行為を解釈によって理解するという方法で社会的行為の過程および結果を因果的に説明しようとする科学」のこと(Weber 1922=1972: 8)。ここで社会的行為とは、複数の主体の間で主観的な意味のある行動が関連し合っているような振る舞いのことです。疲れているので伸びをして手を挙げたというのは単なる外的な行動に過ぎませんが、歩行者が手を挙げてクルマに停まってもらったというのは社会的行為にほかならず、そこには意味の通じ合いが見られます。

またÉ. デュルケムは社会学が探究の対象とするのは社会的事実だとし、それをこのように規定しました。「固定化されていると否とを問わず、個人のうえに外部的な拘束をおよぼすことができ、さらにいえば、固有の存在をもちながら所与の社会の範囲内に一般的にひろがり、その個人的な表現物からは独立しているいっさいの行為様式のこと」(Durkheim 1895=1978: 69)。社会というものは諸個人の外側にあって、人々にさまざまな影響を及ぼす実体的な存在だ、というのがここでの要点となります。

社会は、個々の人々がさまざまな意味を絡め合うところから成立します。しかしそれは同時に、各人の心を離れた客観的な存在でもあります。例えば流行という現象にしてもイジメという問題にしても、それを作り上げているのは一人ひとりの人間ですが、ひとたびそれが社会的事実として確立すれば、そこには人間一人ではどうにもならない大きな力が認められるでしょう。人々によって構築されるとともに、諸個人にとって外在的・拘束的でもある社会という不思議な存在。その複雑な構造と過程に果敢に挑んでいくのが社会学という学問です。

文献

Weber, Max, 1922, Wirtschaft und Gesellschaft. J.C.B. Mohr. (清水幾太郎訳, 1972,『社会学の根本概念』岩波文庫.)

Durkheim, Émile, 1895, Les Règles de la méthode sociologique. F. Alcan. (宮島喬訳, 1978,『社会学的方法の規準』岩波文庫.)

社会学が対象とするもの

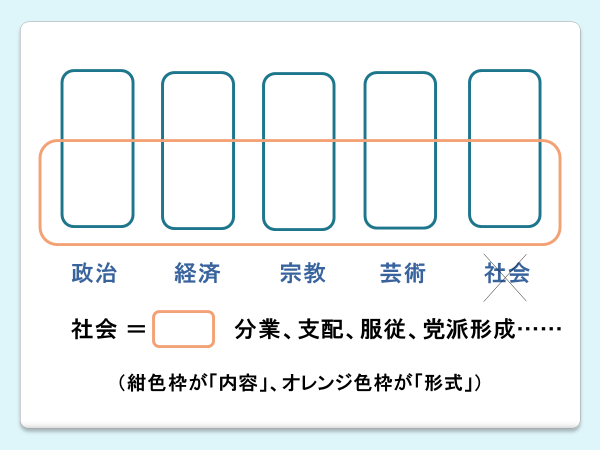

社会学はいったい何を対象とした学問なのでしょう。G. ジンメルは次のように言います。「国民経済学や文化史、哲学や政治学、統計学や人口統計学、法律学や倫理学などにおいてすでに十分取り扱われている諸研究を一つの大きな壺のなかへ投げ入れて、これに社会学というレッテルを貼りつけることは、明らかに無意味なこと」だと(Simmel 1898=1986: 24)。社会生活の諸領域を個別に扱う学問はたくさん存在しているので、それをなぞっても社会学に独自性はないと考えたジンメル。そこで発想を転換した彼は、例えば党派が形成される事実は政治・経済・宗教・芸術などさまざまな領域に見られることなので、社会学はそうした共通の様式をこそ探究していけばいいと主張しました。「社会学が固有な、自立した性格をもつべきであるとすれば、社会学の扱う問題は、社会生活の諸内容ではなく、ただ社会生活の形式だけ、つまり、特殊諸科学によって取り扱われている右の諸内容のすべてをまさに『社会的な』ものたらしめる形式だけということにならざるをえない」というわけです(Simmel 1898=1986: 24)。

これを簡単に図示すると、次のようになります。

なお、このジンメル的なアプローチの他に、政治・経済などといった下位領域と並ぶものとして狭い意味での社会を認める見方、あるいはまた諸々の下位領域の内容と形式とを全て包含した最も広い意味で社会を捉える見方もあり得ます。この図で言えば、横並びのところに狭義の社会を置いたり、また全てをまとめる枠を描いてそれを再広義の社会と称したり、などといったやり方です。

ただし、どのようなアプローチの仕方をするにせよ、このジンメル的な社会の見方――つまりは、多くの領域に共通する様式は何であり、それはどのように作動しているのかという問題関心――を根本に据えておく必要があるでしょう。それを欠いてしまえば、狭義の社会研究は単なる個別事象の記述に過ぎなくなりますし、また再広義の社会研究はただの曖昧な全体イメージの提示に留まってしまうからです。

文献

Simmel, Georg, 1898, “Die Selbsterhaltung der socialen Gruppe: Sociologische Studie,” Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich, ⅩⅩⅡ: 589-640. (大鐘武訳, 1986,「社会集団の自己保存」大鐘武編訳『ジンメル初期社会学論集』恒星社厚生閣: 23-109.)

社会学の選び方

例えば子どもの貧困を憂えている人、移民が直面する困難を少しでも取り除ければと願っている人、ジェンダーやセクシュアリティ関係の問題に取り組もうとしている人。こうした事柄をはじめ、さまざまな社会問題に興味をもって、社会学を専攻しようかな、と考える場合があるかもしれません。ただ、それらに対しては他にも政治学、経済学、教育学、心理学など多様な学問からのアプローチが可能となります。また、社会や人間に関し、文学的にではなく分析的に考えたいということで、社会学をはじめとする社会諸科学全般に惹かれる、ということもあるかと思います。そうした際、どの学部・学科を選んだらいいのか、悩んだりもするでしょう。

そこで学問の選び方です。迷っている場合、まずは自分の中での優先順位を考え、上位3つに絞って、それらの一般的な教科書や概説書を手に取ってみましょう。各学問1冊ずつで構いませんので、多くのテーマが載っている本を選んでください。そしてその中に出ている議論のうち、自分が最も興味のあるテーマ3つ程度と、最も関心から隔たったテーマ3つ程度を読んでみて、後者の方でもそれなりに面白く感じたら、それこそが選ぶべき学問です。反対に、惹かれていたはずのテーマ群のうち、1番目は面白かったものの、2番目・3番目あたりはそうでもなかったということであれば、その学問は向いていないということになるでしょう。

社会学の学び方

大学で学ぶというのは、特定の問題についてピンポイントで探究するということではありません。その学問独自の探究の仕方を修得し、それをもって多様な問題へとアプローチしていく姿勢がとても大事になってきます。好きなやり方で好きなことだけやる、というのは学問的な態度ではありません。もちろん、学びにおいて“好き”というのはきわめて大事です。そもそも、その学問に何らかの好意を寄せていなければ、当の学部・学科には入らないでしょう。しかしその一方、どんな学問でも、好きでもない大変なことをしなければならない場面にたくさんぶつかります。それは仕方のないことです。

趣味として、ダンスや音楽(バンド)やスノボやテニスに打ち込む、ということで考えてみましょう。最初は人がやっているのを観たり聴いたりして、すごいなあと思って憧れ、そして自分もそれを始めます。けれども初めのうちは覚えることがひたすら多く、基礎練習はキツいことばかり。でもそれを乗り越えた先には、素敵な世界が待ち受けています。もちろん大変さにくじけてしまって、中途半端で終わることもあるでしょう。ただ、いずれにしても、趣味の世界ですらそうなのですから、学問の世界で面倒なことを学ばなければいけないというのは当然のことと言えます。

社会学の必修科目群で言えば、社会学概論(原論)、社会学史、社会調査法、統計学など。これらをつまらない、という人はたくさんいます。しかし、それらがつまらないのは当たり前のことなので安心しましょう。それは、例えば音楽をやる際に、音楽理論・楽典の習得が多くの人にとって面倒なのと同じことです。ただし音楽の場合、それをやるのとやらないのとで、その先の世界が随分と違ってくるのと同様、社会学の場合も上記の諸科目をしっかり学ぶかどうかで、世間に溢れる単なる社会評論か社会学的な現代社会論かの違いが出てきます。そしてそこで培った素養は、社会人になった後も、陰に陽に自らの社会生活に活かされることになるでしょう。

社会学の必修科目群

社会学関係の学部・学科で中核となる科目群は、社会学概論(原論)、社会学史、社会調査法、統計学といったもので、それらの多くは必修科目として指定されます。だいたい次のようなイメージです。

「社会学概論(原論)」:社会的秩序はいかにして可能になるのか、協力や闘争はどのように発生するのか、逸脱への統制はいかなる形でなされるのか、集団的連帯や組織的統合はどのように図られるのか、などといった根本的な事柄について考えます。

「社会学史」:社会学の根本問題に取り組んできた先人たちの社会思想・社会理論を中心に講義します。登場する代表的な人物はÉ. デュルケム、M. ウェーバー、G. ジンメル、T. パーソンズ、N. ルーマン、P. ブルデューらです。

「社会調査法」:社会調査の方法について学びます。質問紙調査をもとにした量的分析、深いインタビューをもとにした質的分析の双方が取り上げられます。

「統計学」:主として社会調査における量的データの分析に関わる統計学的手法について学びます。平均・分散、クロス表、統計的検定、重回帰分析などが取り上げられます。

この4つの科目のうち、「社会学概論(原論)」と「社会学史」には重なるところが多く、また「社会調査法」と「統計学」にしても同様です。これにイラつく人もいるかもしれません。例えば社会学者R. スタークは、1960年代にカリフォルニア大学バークレー校の大学院で必修科目を学んでいた頃を振り返って、次のように言います。「数日たっただけでわかったのは、われわれが最初の一学期の理論科目で読んでいくのは理論でも何でもなく、代わりに社会思想の歴史ということだった」(Stark 1997 :5)。

ただし、理論と学史の境が曖昧でも、また調査法と統計学で教わることが重なっても、学ぶ側としては、いい復習になっていると思えばいいでしょう。短い期間での習得になりますから、反復学習的な訓練になるのも悪いことではありません。またこの種の必修科目群に関し、隅から隅までマスターしようと思わなくても構いません。ある程度マスターし、そして社会学の懐の広さと深さを実感できれば、それでいいのだと思います。

社会学は間口が広く、敷居が低いため、簡単に学べるような気がして入ってくる人も少なくありません。そしてそうした学生たちがいきなり出くわしてビックリするのは、社会学を本格的に学ぶには哲学的な博識と、論理学的な厳格さと、数学的な技法と、文学的なセンスが必要で、そうしたことを教える科目群が充実している、ということです。他の学部・学科に行けばよかった、と思うこともあるかもしれません。しかし先輩たちも歩んできた道ですし、無理せず、出来る範囲で学んでいけば、見えてくる世界も確実に違ったものになります。

文献

Stark, Rodney, 1997, “Bringing Theory Back In,” Lawrence A. Young (ed.), Rational Choice Theory and Religion. Routledge.

社会学の演習・実習科目群

社会学の学部・学科があるところでは、各教員がゼミ(演習)を開講している場合がほとんどで、大抵の場合、どこかのゼミに属することが要請されています(必修・選択必修)。そこでは文献講読、調査実習、データ分析実習などさまざまな活動が行われます。一つのテーマに、あるいは一つのやり方に特化したゼミというのも数多くあります。

ゼミは学生の発表を主体とした研究の場です。自分に合ったゼミを見つけてみましょう。また選外になって希望ではないゼミの所属となったとしても、そこでも意外なほど社会学を楽しむことができますので安心してください。

なお社会調査実習という科目が設けられている場合も少なくありません。自身で社会調査に携わるというのは貴重な経験になるでしょう。

社会学の選択科目群

一般社会学、基礎社会学、理論社会学といった土台のうえに、あるいはそれらの他に、社会学の世界ではさまざまな個別領域の研究が制度化されてきました。それらは、そのまま学部・学科の選択科目群として並べられています。例えば都市社会学、家族社会学、宗教社会学、環境社会学、集団・組織論、階層論、逸脱論、差別論、エスニシティ論、ジェンダー論といった具合です。

「〇〇社会学」とアタマに特定の領域名が入る場合、それらは“連字符社会学”と呼ばれたりします。こうした個別領域の社会学には面白いものがたくさんあります。自分の興味にしたがって選択していきましょう。

社会学の諸領域

日本社会学会の入会手続き関係の書類に記されている専攻分野は、次のとおりです。

1.社会哲学・社会思想・社会学史 2.一般理論 3.社会変動論 4.社会集団・組織論 5.階級・階層・社会移動 6.家族 7.農漁山村・地域社会 8.都市 9.生活構造 10.政治・国際関係 11.社会運動・集合行動 12.経営・産業・労働 13.人口 14.教育 15.文化・宗教・道徳 16.社会心理・社会意識 17.コミュニケーション・情報・シンボル 18.社会病理・社会問題 19.社会福祉・社会保障・医療 20.計画・開発 21.社会学研究法・調査法・測定法 22.経済 23.社会史・民俗・生活史 24.法律 25.民族問題・ナショナリズム 26.比較社会・地域研究(エリアスタディ) 27.差別問題 28.性・世代 29.知識・科学 30.余暇・スポーツ 31.環境 32.その他

社会学って何?と訊かれたら

社会学とはいったいどのような学問なのか、他の社会諸科学とはどう違うのか、それを考えるのは大事ですが、考えすぎてもいけません。疲れてしまいますから。量子エレクトロニクスを研究していますという人に、あるいは専攻は高分子化学ですという人に、それはな~に? 教えて!と畳みかける人はまずいないでしょう。しかし社会学というのは、その名前が親しみやすいがゆえに、すぐに数々の質問攻めにあいがちです。それって何ですか、そのなかでとくに何を研究しているんですか、どこが面白いんですか……。

何も知らない人にそれを一から説明するのは、どんな学問の場合も、また学部生にとってもベテランの研究者にとっても、困難を極めます。だから、もし大学で社会学を勉強していたとして、そうした質問に出くわしたら、社会学に関してだけ丁寧な説明が求められるのは不公平だ、と思いつつ、ぐっとこらえて、まずは深呼吸してみるといいでしょう。訊かれたこちらがドキドキしているのは実はヘンなことです。大学で専門的に深く勉強していることを一瞬で知ろうとする態度は理不尽としか言いようがありません。

しかし、相手は楽しくコミュニケーションを取ろうとしているだけなので(そこがまた厄介ではあるのですが)、いたずらに憤っていても得なことは何もないでしょう。とは言えここで、社会学の基本的な方法論や自分自身の探究関心について、専門的な概念を駆使しつつ、それを嚙み砕く作業をまじえながら一生懸命説明しても、時間がかかりすぎます。したがって一番いいのは、最低限の答えを常日頃から用意しておいて、それを話すことです。このウェブサポートなどを読んでギリギリのことが答えられさえすれば、それで何も問題ありません。そうすれば就活の面接などでも、うろたえなくて済むと思います。