【小俵将之・浅古泰史・森谷文利・図斎大】

問題2.1(ナッシュ均衡を見つけてみよう)

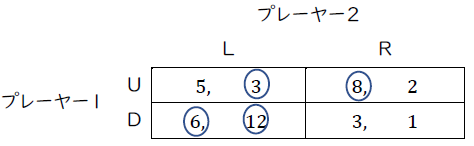

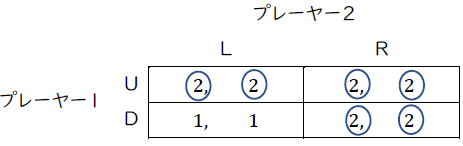

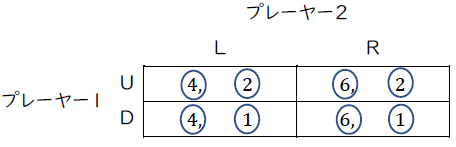

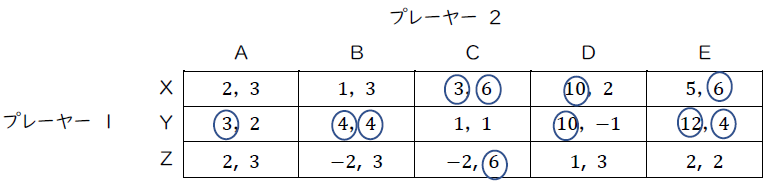

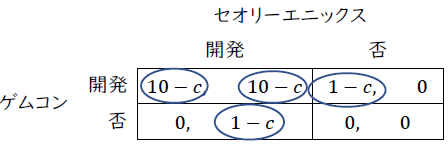

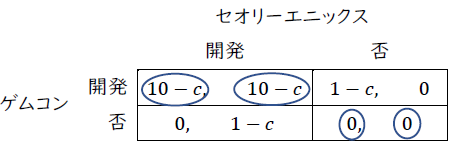

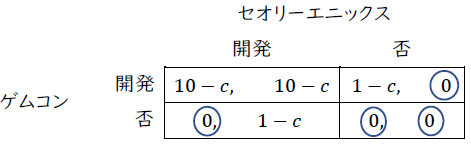

それぞれの利得表に最適反応の利得に〇をつけて示してある。

(ア) ナッシュ均衡は(D,L)

(イ) ナッシュ均衡は(U,L),(U,R),および(D,R)

(ウ) ナッシュ均衡は(U,L),(U,R),(D,R),および(D,R)

(エ) ナッシュ均衡は(X,C),(Y,B),および(Y,E)

問題2.2(コンソール・ウォーズ再び)

(ア) \(1>c\)であった場合のナッシュ均衡は(開発,開発)である。

(イ) \(10>c>1\)であった場合のナッシュ均衡は,(開発,開発)と(否,否)である。

(ウ) \(c>10\)であった場合のナッシュ均衡は(否,否)である。

(エ) 開発費用が低い場合には,両企業が開発することが均衡となる。しかし,開発費用が高まっていくことにより,当初は均衡ではなかった(否,否)が均衡となり,さらには高すぎる場合には(否,否)が唯一の均衡になる。つまり,開発費用が高まるほど,両企業が協調してソフト開発を行う可能性が低まっていくと言える。

本章で議論したように,ソニーはPlayStation向きのソフト開発を安価にできるようにした環境整備を行った。これは,ソフト開発会社の開発費用を抑える仕組みである。この仕組みは,PlayStation向きのソフト開発を促進する理由を,理論的に示していると言える。

問題2.3(モデルを選ぶ)

この問題は,明快な「正解」がある問題ではない。そのため,以下では議論のヒントとなるべき点を提示していく。しかし,他にも様々な解答があり得ることに留意されたい。

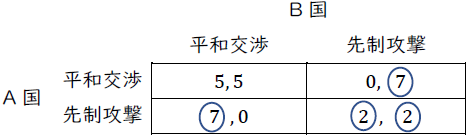

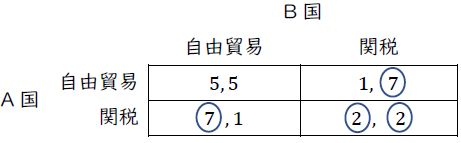

(ア) 先制攻撃の優位性が存在する場合には,囚人のジレンマ的状況が生じると指摘されることが多い。例えば,A国とB国が「ある領土」をめぐって戦争をしている状況を考えよう。この時,A国とB国の戦略は,「平和交渉をする」と「先制攻撃をする」の二つである。攻撃をする費用を3とし,領土の価値は10だとする。(平和交渉,平和交渉)や(先制攻撃,先制攻撃)の場合は両国の交渉力に変化しないので,各国はその半分の利得5を受け取る一方で,(先制攻撃,平和交渉)や(平和交渉,先制攻撃)の場合は,先制攻撃した国が軍事的成果を背景に高い交渉力を獲得できるので,すべての領土を手に入れられ,利得10を得るとする。以上の状況を前提とすると,以下のような利得表になり,ナッシュ均衡は(先制攻撃,先制攻撃)となる。これはパレート最適な結果ではないため,囚人のジレンマ的状況と言える。ただし,先制攻撃をしても領土のすべてが手に入るとは限らない。また先制攻撃をしたことによる国際的非難などによる費用は含めていない。これらの点を含めた場合にはどうなるか,考えてみてほしい。

(イ) 貿易戦争などとも言われる関税や規制をかけあう行為は囚人のジレンマとして説明されることが多い。相手を出し抜いて関税をかけることが利益になると考えるからだ。例えば,お互いに自由貿易を行った場合の利得は5であり,関税をかけあった場合の利得は2としよう。そして,相手を出し抜いて関税をかけた場合の利得を7とし,相手に関税をかけられた場合の利得を1とすると,以下のような利得表になる。よって,ナッシュ均衡は(関税,関税)である。この均衡はパレート最適ではないため,囚人のジレンマの状況であると言える。

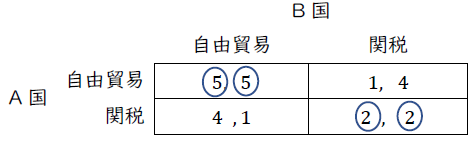

しかし,以上の議論では消費者の利益(消費者余剰)を考えていない。輸入品に関税をかけることで輸入品が高額になれば,国内の商品の価格も高まるだろう。その結果,より多くの消費のための費用がかかるという不利益を受けることになる。通常,国際貿易論などでは自由貿易は,生産者の利益は下げるものの,消費者の利益を高めるものと考える。多くの消費者の利益となることから,自由貿易は社会全体にとって好ましいものと考えることも多い。このような消費者の不利益があるため,一方的な関税をかけた場合の社会の利益は7よりも低く,4であるとしよう。その結果,利得表は以下のようになる。

この場合は,囚人のジレンマではなく,鹿狩りゲームのような状況であると考えられる。どちらの方が現実に生じていると考えられるか,考えてみてほしい。

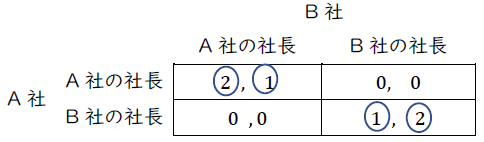

(ウ) 企業同士の合併における新社長の所属の決定に関しては,逢引ゲームを用いて説明されることが多い。例えば,合併しない場合は0の利得,合併して他社の社長だった場合は1の利得,合併して自社の社長だった場合は2の利得を得るとすると,利得表は以下の通りとなり,逢引ゲームと同様の状況になる。他にも,新会社の社名の決定も逢引ゲームで議論されることが多い。例えば,吉左エ門銀行と弥太郎銀行が合併した場合,吉左エ門弥太郎銀行にするのか,弥太郎吉左エ門銀行にするのか,という「どちらの社名を先に置くか」の問題である。

ただし,これも社長の権限の大きさなどで状況は異なってくる。場合によっては,どうしても他社の社長が嫌な場合は,合併が行われない均衡になるだろう。どのくらい嫌であれば合併は破綻するだろうか。考えてみてほしい。