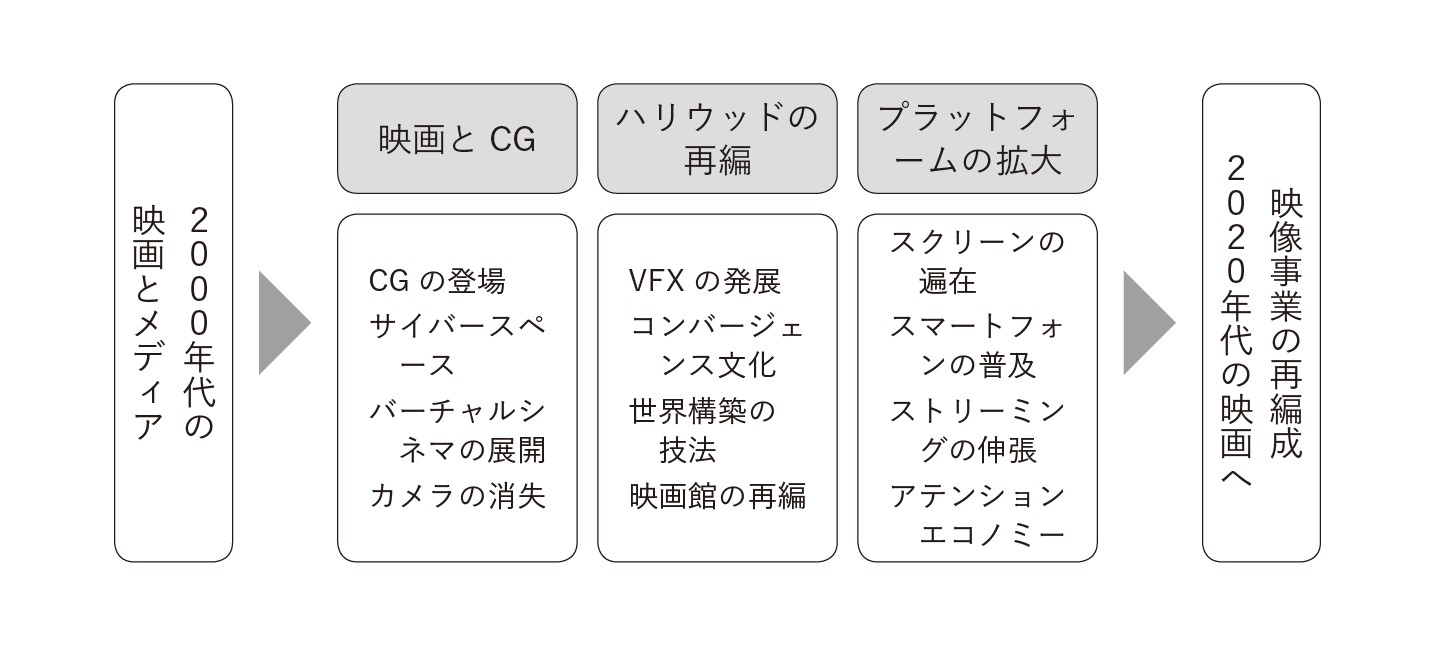

Chapter structure

Quiz

Q10.1 コンピュータが構築した仮想空間を「サイバースペース」と名づけたSF小説は次のどれか。

a. 『ブレードランナー』 b.『ニューロマンサー』 c.『バック・トゥ・ザ・フューチャー』d.『スノークラッシュ』 e. 『マトリックス』

Q10.2 1997 年の創業当時,ネットフリックスが行っていた事業は次のどれか。

a. ビデオレンタル b. 音楽配信 c. 映画配給 d. テレビドラマ制作 e. 通信販売

Q10.3 2017年の全世界のインターネット・トラフィック(通信データ量)のうち,動画の占める割合に最も近いものは次のどれか。

a. 35% b. 55% c. 75% d. 95%

関連資料

1 映画とコンピュータグラフィックス

【コンピュータグラフィックスの登場】→p.227

In Your Defense: The SAGE System(1950~1960年代)

第二次世界大戦直後からハーバード大学システム研究所やマサチューセッツ工科大学(MIT),ジョンズホプキンス大学では,コンピュータと人間の対話的な操作を可能にするグラフィカル・ユーザー・インターフェイスや新しいスクリーン技術の開発が進められていた。そうした技術を統合し,第二次大戦中のコンピュータ開発,大戦後の防衛システムとレーダー技術,ディスプレイの開発を結びつけ,大規模な装置として実現したのが,1950年代から60年代にアメリカ空軍が構築した防空管制システムSAGEである。SAGEは,アメリカ領空を侵犯する敵機をレーダーとコンピュータによっていち早く発見し,迎撃するためのシステムであり,その操作のためにグラフィック・ディスプレイと画像入力を可能にするライトペンが導入された。これがCGの原点の1つといわれる。

Ivan Sutherland’s Sketchpad (アラン・ケイによる解説,1962年)

アイバン・サザランドが開発したSketchpadは,ブラウン管とライトペンを使ったグラフィカル・ユーザー・インターフェイスを実現しており,CGの原点の1つに位置づけられる。サザランドは,Sketchpadを人間とコンピュータの新しい対話の方法として開発した。動画でSketchpadを紹介しているのは,ユタ大学時代の教え子だったアラン・ケイである。

Vertigo (1958) title sequence

アルフレッド・ヒッチコック監督『めまい』のオープニングに登場するアニメーションが、映画にCGが導入された最初の事例とされる場合がある。しかし正確にはこれはアナログコンピュータによってモーションコントロールされたカメラによって撮影されたパターンであり,CGとはいえない。制作は実験映像作家のジョン・ホイットニー,タイトルデザインはソール・バス。

2001: A SPACE ODYSSEY – Trailer(1968年)

Star Wars Episode IV: A New Hope – Trailer(1977年)

E.T. the Extra-Terrestrial | Flying Bike Rides(1982年)

Blade Runner (1982) Official Trailer

CG以前にもとくにハリウッドの大作SF映画では,特殊効果が多用されており,場合によっては初期のCGを使用しているようにも見える。しかし,これらの映画では,主に精密な絵画や縮小模型を使った撮影,生き物を模して作られた電動の装置の利用,背景画やアニメーションと実写の合成,背景にあらかじめ撮影した映像を投影してその前で演技するなど,基本的には実写を使った効果が用いられており,その手法も洗練されていた。こうした特殊効果の積み重ねのうえに,CGが取り入れられていく。

7 Classic Movie Tricks That Led To Modern CGI | Movies Insider(2021年)

CG以前に使用されていた7つの古典的な特殊効果の解説。メリエスの時代から使われていたこうした特殊効果は,しかしCGの登場によって完全に代替されたり廃れたわけではなく,部分的にCGと組み合わされて現在の映画においても使用されている。フィルム時代に蓄積された技法とデジタル以降に可能になった技術が統合されることで現在の映画表現が成り立っている。

TRON | Original Trailer | Disney+(1982年)

1982年の『トロン』は,フルCGシーンを本格的に映画に導入した。主人公が転送されるコンピュータのなかの世界がCGで描かれる。とはいえ,大規模なCGの制作にはいまだ多くの時間とコストがかかり,アニメーションやアナログの特殊効果も多くの場面で併用されている。

【映画とサイバースペース】→p.229

Lucasfilm’s Habitat Promotional Video(1985~86年)

ルーカス・フィルムは『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の製作と同時期に,マルチプレイヤー型オンライン仮装環境「ハビタット」を開発している。これは最初期のオンライン・ロールプレイングゲームとも言えるもので,プレイヤー同士の会話やアイテムの交換,商品の購入等が可能だった。1986年にβテスト版のみがリリースされ,のちに90年に富士通から富士通ハビタットとしてリリースされた。近年オンラインコミュニティの原型としての再評価が進み,2016年にはソースコードがGitHubに公開されている。

サマーウォーズ・劇場用特報(2009年)

この夏、ぼくらのOZが現実に。OZ on VRoid 2019年7月公開

『アバター』と同じ2009年に公開された細田守監督『サマーウォーズ』には,インターネット上の仮想空間OZが登場し,人々はアバターを使って,現実と仮想空間を行き来して暮らしている。かつてのサイバースペースやハビタットをより壮大にしたOZの世界は,10年後の19年にpixiv社によるVRoidプロジェクトによって実際のWeb上のサービスとしてリリースされている。

aespa 에스파 ‘Next Level’ MV(2021年)

2020年にデビューしたKPOPグループaespaは,メンバーが現実世界と仮想世界FLATを行き来し,FLATに存在するもう1人の自分であるアバターと出会うというコンセプトを展開した。コンピュータによって構築された仮想世界と人間の似姿としてのアバターという想像力は,CGの開発初期から現在に至るまで,さまざまな形で映像文化のなかに取り込まれている。

Jurassic Park Official Trailer(1993年)

『トロン』の公開以降も,時間とコストの問題は大きく,CGがハリウッド映画に本格的に定着するのは1990年代を待たねばならない。93年の『ジュラシック・パーク』はフルCGの恐竜を登場させ,興行的にも大ヒットし,当時の年間興行収入1位を記録した。95年にはデジタル編集の映画の本数が,アナログ編集の映画を上回ることになる。

Toy Story | Original Trailer | Disney+(1995年)

もともとルーカスフィルムのILMに設立されたコンピュータアニメーション部門が独立してできたピクサーは,1995年にディズニーと共同製作で初の長編3DCGアニメーション映画『トイ・ストーリー』を公開,商業的にも成功し,『バグズ・ライフ』『モンスターズ・インク』など次々とヒット作を生んだ。

【バーチャルシネマの出現】→p.230

「タイタニック」予告編(1997年公開,2012年上映時の再編集版)

SFやファンタジー,アニメーションといった特殊効果と相性のよいジャンルだけでなく,恋愛映画,歴史ドラマにも大規模なCGを導入した例として,自ェームズ・キャメロン監督『タイタニック』を挙げることができる。実物大で再現・建設されたタイタニック号とCGを組み合わせることで,大型客船のスペクタクルな沈没を描き出した。『ジュラシック・パーク』を超えて,当時の世界興行収入の記録を更新した。

The Matrix | Trailer 1999(1999年公開,4K remaster版)

CREATING THE MATRIX BULLET TIME EFFECT

単なる視覚効果の一種としてのCGの利用をはるかに超えて,映画製作のありようを刷新する可能性を示したのが1999年の『マトリックス』だったといえるだろう。あらかじめコンピュータで構築された空間のなかで仮想のカメラによって撮影するその技法は「バーチャルシネマ」と呼ばれた。

Next Level Cinematography Tech(2019年)

Unreal Build: Virtual Production 2020 Full Length Sizzle | Unreal Engine(2020年)

Epic Games社が開発したUnreal Engineはゲーム開発のためのソフトウェアだが,アニメーションや映画製作,建築や自動車の設計にも使用可能なハイスペックの機能を搭載している。カメラの位置やライティングの変化に合わせてリアルタイムで3DCGの背景を変化させることが可能になったため,スタジオでの映画撮影・バーチャルプロダクションの水準を上げることが期待されている。他方でグラフィックの水準は向上したとはいえ,こうした撮影はかつてのリア・プロジェクションを使った技法の延長にある。

【デジタル映画とカメラの消失】→p.231

Spider-Man (2002) Official Trailer

Why there’s no one inside this Spider-Man suit

とりわけ『スパイダーマン』のような映画では,実際の俳優によって演じられているシーンはごくわずかで,ほとんどがデジタルで構築された分身(digidouble)になっている。たとえ俳優による実際の演技がモーションキャプチャされたとしても,それは再度デジタル上で再構築され,完成版では演技や身体の動きの細部に至るまで修正が加えられる。『アベンジャーズ/インフィニティウォー』の96%のショットは何らかのVFXになっているという。

【CGキャラクターの創造】→p.232

The Lord of the Rings: The Two Towers VFX | Weta Digital(2002年)

AVATAR – Official Launch Trailer (HD)(2009年)

Avatar: Motion Capture Mirrors Emotions(2009年)

2002年の『ロード・オブ・ザ・リング/二つの塔』と09年の『アバター』はモーションキャプチャによるバーチャルキャラクターの構築において画期をなすとされる作品である。架空の存在であっても,実際の俳優の動きを反映させることで,細やかな表情の変化に至るまでよりリアリスティックな動作が可能になっていく。

2 ハリウッドの再編と新しい観客

【VFXとハリウッドの新しい地政学】→p.233

The Visual Effects Crisis(2022年)

ハリウッド超大作において不可欠な存在となったVFXだが,いくつかの問題点も指摘されている。マーベル映画やネットフリックスの大作シリーズはVFXを制作する世界中の下請け企業,アーティスト,エンジニアに支えられているが,長時間労働や非常識な契約,劣悪な労働環境がたびたび指摘されている。作品の成功の陰で,VFXアーティストは疲弊しており,業界の一部は危機に瀕している。急速に進んだVFXの大規模化と分業は,監督と個々のVFXの労働者や作業工程を引き離し,制作現場と監督の分断を引き起こしている。またVFXは有名俳優と同じように映画を成立させる重要な要素にもかかわらず,報われない契約が続いていることも問題として指摘されている。

【世界構築の技法】→p.237

『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』予告編(2018年)

1999年の『マトリックス』を嚆矢として,2000年代のハリウッドでは1つの作品を超えたストーリーを展開し,包括的な物語世界を構築することを目指すエンターテインメント作品が生まれるようになる。マーベルコミックスのヒーローたちが登場し,複数の作品世界が相互に関連しながら展開する「マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)」はその代表といえる。

ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッター™ |USJ

【公式】オフィシャルビデオ 60秒ver.|ワーナー ブラザース スタジオツアー東京

映画を超えたシネマティック・ユニバースの展開として,『ハリー・ポッター』シリーズを挙げることができるだろう。もともと1997年に刊行された小説『ハリー・ポッターと賢者の石』からはじまった物語は,小説の進行と並行して映画化され,小説と映画がともに完結した後も,ゲームや舞台,出版物,スピンオフの映画シリーズやテーマパークのアトラクションなどが展開し続けている。映画シリーズ全体では,「マーベル・シネマティック・ユニバース」と「スター・ウォーズ」シリーズに続き,世界第3位の興行収入を達成している。

【公式】『Pokémon GO』 初公開映像(2015年)

【Official】Pokémon 25 Years of Non-stop Adventure(2021年)

1996年のゲームボーイ用のソフトからはじまった「ポケット・モンスター」も,メディアを横断して成長した巨大なエンターテインメント・シリーズの代表といえるだろう。ゲームと世界観やキャラクターを共有するアニメや映画,キャラクター商品,各種フランチャイズが大規模に展開し続けている。キャラクター中心のメディアミックスを象徴する存在であり,マーベルやハリー・ポッターの展開と比較することで,その特徴をより明確に分析することができるだろう。

【映画館と映像経験の再設計】→p.239

4DX® プロモーション映像「SPY」(2017年)

ストリーミングや家庭での映画視聴では不可能な,映画館ならではの映画経験を生み出す方向性として,座席の振動や霧,閃光,香りなどによって五感を揺さぶる4DXのような技術の導入がある。この場合,映画館はテーマパークのアトラクションにも似たものに変化することになる。

FROZEN | Let It Go Sing-along | Official Disney UK(2013年)

Let It Go – Behind The Mic Multi-Language Version (from “Frozen”)

2013年のディズニー映画『アナと雪の女王』は主題歌『ありのままに(原題:Let It Go)』とともにヒットし,各国語版の歌が作られたほか,発声と歌唱が可能な「みんなで歌おう(Sing-Along)上映会」が各地の映画館で開催された。

「君の名は。オーケストラコンサート」ダイジェスト(2016年)

2016年の新海誠監督のアニメーション映画『君の名は。』は,RADWIMPSの主題歌『前前前世』『スパークル』などとともに人気を博した。東京フィルハーモニー交響楽団とRADWIMPSが映画に合わせてライブで演奏するオーケストラコンサート版も映画館で開催された。同時期の音楽のライブシフトと呼応するとともに,初期映画の上映形態を彷彿とさせる。

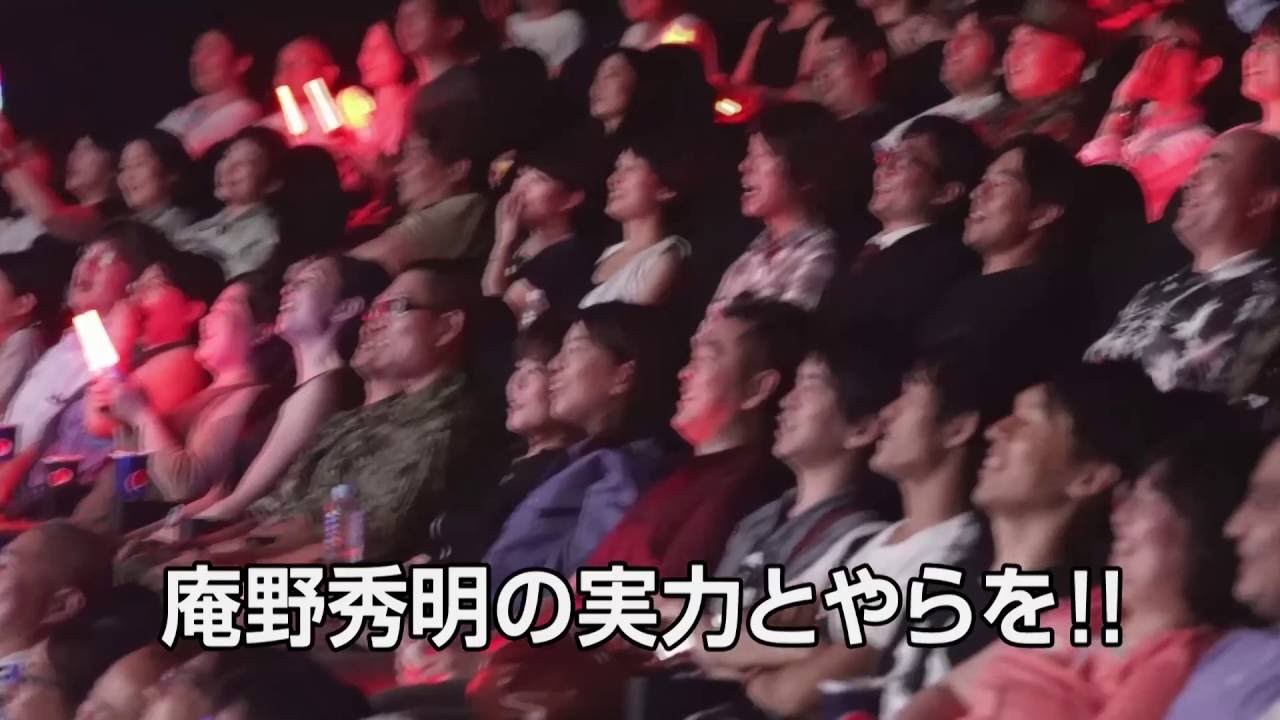

『シン・ゴジラ』発声可能上映ガイド映像(2016年)

2010年代には発声可能上映会や応援上映会も多数開催され人気を集めた。『君の名は。』と同じ16年の庵野秀明監督『シン・ゴジラ』では,コスプレ,発声,サイリウムの持ち込み可能な上映会が開催されている。最後に監督の庵野もサプライズで登場するなどイベント性の高いものであった。

3 プラットフォームと映像事業の再編

【スマートフォンと動画配信サービス】→p.241

Amazon Prime Video、新ブランドキャンペーン「好きな時間へ、ひとっ飛び。」(2021年)

アマゾンプライムビデオやネットフリックスといったSVODは,スマートフォンが浸透した生活に対応した映像コンテンツの消費のスタイルを作り出した。アマゾンプライムビデオのCMに描かれているように,仕事の合間や移動時間に「好きな時間へ、ひとっ飛び」できる利便性は,かつての映画館での映画経験とは大きく異なっている。

The Story of Netflix | 25th Anniversary | Netflix(2022年)

2022年に創業25周年を迎えたネットフリックスが,自社の歴史を振り返る動画。創業当時のウェブサイトや郵送によるレンタル業だった頃のCMなども紹介されている。

【ネットフリックスの拡大】→p.242

ハウス・オブ・カード 野望の階段 <シーズン1>ダイジェスト映像(2013年)

製作総指揮にデヴィッド・フィンチャーという実力派の映画監督を迎えて製作されたネットフリックス・オリジナルのドラマシリーズ『ハウス・オブ・カード 野望の階段』は,ネット配信のドラマとしてはじめてエミー賞を受賞した。ネットフリックスが単なる配信サービスではなく,オリジナルドラマにおいても力をもつことを印象づけた。

Netflix Research: Recommendations(2018年)

リコメンデーション(おすすめ)のアルゴリズムはネットフリックスのサービスの中核に位置している。ユーザーが自分が興味ある作品をいかに早く容易に見つけることができるか。たとえ,ユーザーが自分が何を探しているか知らないとしても,ネットフリックスのアルゴリズムは過去の視聴履歴から予測して表示する。

【プラットフォームと映像事業の再編】→p.244

Start Streaming Now | Disney+(2019年)

Basically Everything Coming to Disney+ in the U.S. | Start Streaming Now(2019年)

Netflix loses almost a million subscribers in three months – BBC News(2022年)

2019年にはディズニーがストリーミングに参入し,Disney+のサービスを開始した。もともと魅力的なオリジナルコンテンツを多数抱えるディズニーの参入は,ストリーミングの勢力図を塗り替えるといわれた。実際,22年には順調に拡大してきたネットフリックスの会員数は減少に転じ,その急拡大期の終わりが指摘されるようになる。

米激震!ハリウッドで俳優・脚本家がスト AI&配信報酬で決裂…長期化へ【日経プラス9】(2023年7月20日)

2023年にはハリウッドの映画俳優組合が,ネットフリックス,アマゾン,ディズニーなど配信大手が加盟する全米映画テレビ制作者協会を相手取り,待遇改善,動画配信サービスの報酬の増額,AI活用の規制を求めて長期ストライキに入った。以前から動画配信サービスの作品に出演した俳優への報酬の分配率の低さが問題になっており,それが一気に表面化した形となった。しかしニュース内でも指摘されているとおり,アメリカではテレビの再放送が禁止されており,さらに映画製作がストップすると,皮肉なことに,動画配信サービスの影響力がますます大きくなることが予想される。

【アテンションエコノミー】→p.245

TikTok vs. Instagram Reels vs. YouTube Shorts: Who Will Win the Short-Video Race? | WSJ(2022年)

ストリーミングだけでなく,ソーシャルメディア上のショート動画も2010年代末から各種プラットフォームが消費者のアテンションとスクリーンタイムを奪い合う戦場と化した。WSJはとくにTikTok,インスタグラム,YouTubeを取り上げている。TikTokの急拡大に対して,2020年にFacebook(Meta)傘下のインスタグラムはリールを,Google傘下のYouTubeはショートの機能を追加して追従を図った。Pinterestやネットフリックス,Twitterもこれに続く。クリエータエコノミーを促進するという側面もあるとはいえ,結局のところショート動画の中心化は,ユーザーのアテンションを集め,広告収入を上げるための都合のよい手段となっている。

参考文献

- ベネディクト,マイケル編,1994,NTTヒューマンインタフェース研究所・鈴木圭介・山田和子訳『サイバースペース』NTT出版

- Bode, Lisa, 2017, Making Believe: Screen Performance and Special Effects in Popular Cinema, Rutgers University Press.

- Chateau, Dominique & Moure, José, 2020, Post-Cinema: Cinema in the Post-Art Era, Amsterdam University Press.

- Cisco, 2019, Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017– 2022, Cisco.

- Denson, Shane & Leyda, Julia eds., 2016, Post-Cinema: Theorizing 21st-Century Film, REFRAME Books.

- エプスタイン,エドワード・J.,2006,塩谷絋訳『ビッグ・ピクチャー――ハリウッドを動かす金と権力の新論理』早川書房

- Fritz, Ben, 2018, The Big Picture: The Fight for Future of Movies, Houghton Mifflin Harcourt.

- 古田尚輝,2009,『「鉄腕アトム」の時代――映像産業の攻防』世界思想社

- Gaboury, Jacob, 2021, Image Objects: An Archaeology of Computer Graphics, MIT Press.

- Gaudreault, André & Marion, Philippe, 2015, Barnard, Timothy trans., The End of Cinema?: A Medium in Crisis in the Digital Age, Colombia University Press.

- Goldhaber, Michael H., 1997, “The Attention Economy and the Net,” First Monday 2(4)(URL=https://doi.org/10.5210/fm.v2i4.519)

- González-Chans, Cristina, Membiela-Pollán, Matías & Cuns, Manuel, 2020, “Relationship marketing and brand community: The case of Netflix”, Redmarka Rev Mark Apl, 24(2), 251–74.

- ガニング,トム,2021,望月由紀訳「ゴラムとゴーレム――特殊効果と人工的身体テクノロジー」長谷正人編訳『映像が動き出すとき――写真・映画・アニメーションのアルケオロジー』みすず書房

- 池田純一,2012,『デザインするテクノロジー――情報加速社会が挑発する戧造性』青土社

- ジェンキンズ,ヘンリー,2021,渡部宏樹・北村紗衣・阿部康人訳『コンヴァージェンス・カルチャー――ファンとメディアがつくる参加型文化』晶文社

- 加藤幹郎,2005,『映画の論理――新しい映画史のために』みすず書房

- キーティング,ジーナ,2019,牧野洋訳『NETFLIX コンテンツ帝国の野望――GAFAを超える最強IT企業』新潮社

- 北野圭介,2017,『新版 ハリウッド100年史講義――夢の工場から夢の王国へ』平凡社

- 近藤和都,2021,「プラットフォームと選択――レンタルビデオ店の歴史社会学」伊藤守編『ポストメディア・セオリーズ――メディア研究の新展開』ミネルヴァ書房

- クルーガー,M. W., 1991,下野隆生訳『人工現実――インタラクティブ・メディアの展開』トッパン

- Lobato, Ramon, 2019, Netflix Nations: The Geography of Digital Distribution, NYU Press.

- マノヴィッチ,レフ,2013,堀潤之訳『ニューメディアの言語――デジタル時代のアート,デザイン,映画』みすず書房

- 三井秀樹,1988,『コンピュータ・グラフィックスの世界――映像革命の最前線をさぐる』講談社

- ネグロポンテ,ニコラス,1995,福岡洋一訳『ビーイング・デジタル――ビットの時代』アスキー

- 西田宗千佳,2015,『ネットフリックスの時代――配信とスマホがテレビを変える』講談社

- プライス,デイヴィッド,A.,2009,櫻井祐子訳『メイキング・オブ・ピクサー――戧造力をつくった人々』早川書房

- ラインゴールド,ハワード,1992,沢田博監訳『バーチャル・リアリティ――幻想と現実の境界が消える日』ソフトバンク出版事業部

- Scott, Allen, J., 2005, On Hollywood: The Place, The Industry, Princeton University Press.

- スタインバーグ,マーク,2015,大塚英志監修・中川譲訳『なぜ日本は〈メディアミックスする国〉なのか』KADOKAWA

- 渡邉大輔,2016,「世界観,オブジェクト,生命化――『スター・ウォーズ/You-Tube以降』の現代ハリウッド」『ユリイカ』48(1),89–98.

- 渡邉大輔,2022,『新映画論――ポストシネマ』ゲンロン

- 吉見俊哉,2022,『空爆論――メディアと戦争』岩波書店