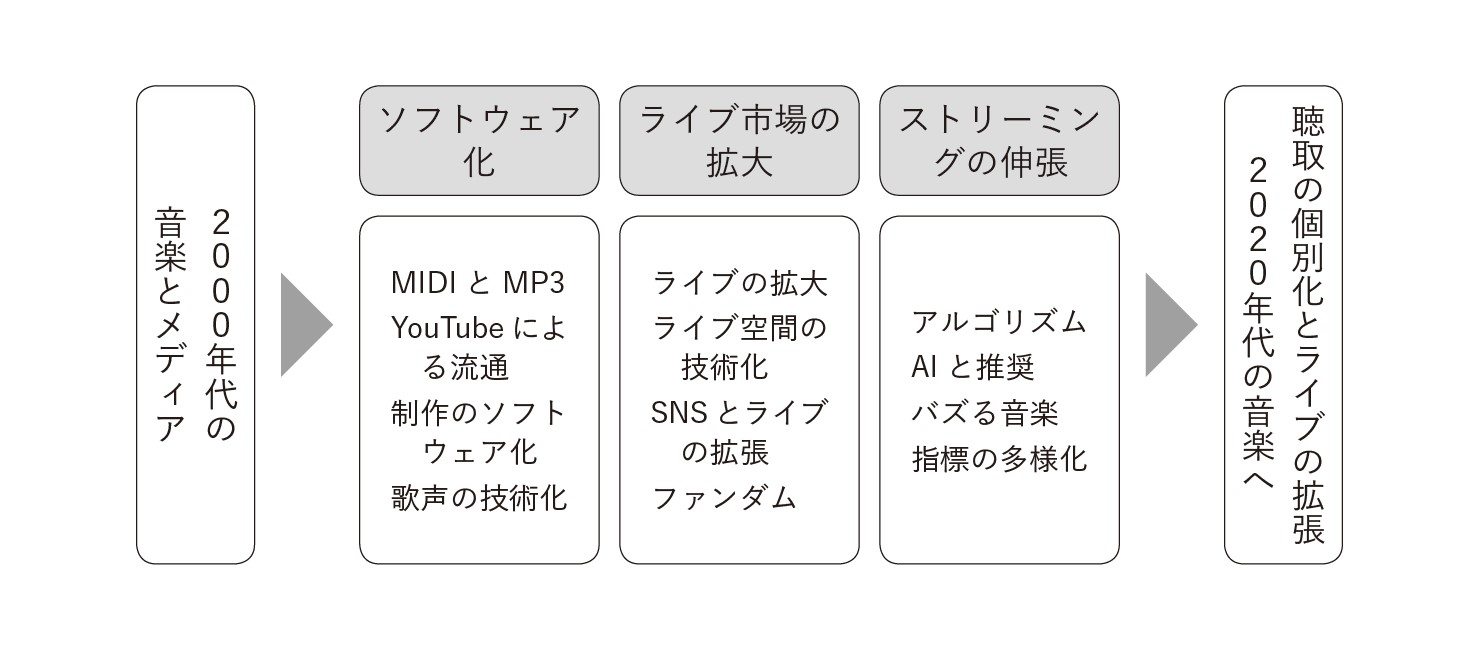

Chapter structure

Quiz

Q6.1 日本でCDの売上がピークを迎えたのはいつか。

a. 1980年代 b. 1990年代 c. 2000年代 d. 2010年代

Q6.2 YouTubeがサービスを開始したのはいつか。

a. 1980年代 b. 1990年代 c. 2000年代 d. 2010年代

Q6.3 日本で音楽ソフトの市場規模をライブ・コンサートの市場規模が逆転したのはいつか。

a. 1980年代 b. 1990年代 c. 2000年代 d. 2010年代

関連資料

1 インターネットとソフトウェア

【1990年代後半の転換】→p.125

宇多田ヒカル – Automatic(1998年)

1998年にデビューした宇多田ヒカルはそれまでのJ-POPのヒット曲とは一線を画していたといわれる。楽曲の魅力やテレビ・CMとのタイアップに頼らないヒットに加え,ミュージックビデオによる楽曲の流通もその特徴として加えることができるだろう。音楽番組の影響が強かった日本でも,90年代にはケーブルテレビやCS放送によりMTV JAPANやスペースシャワーTVが放送され,オルタナティブな音楽の流通の役割を担っていく。『Automatic』のMVはスペースシャワーTVの「パワープッシュ」に選ばれている。

椎名林檎 – 幸福論(1998年)

宇多田ヒカルと同じ1998年には椎名林檎が『幸福論』でデビューしている。宇多田も椎名も自ら作詞作曲を手がけるシンガーソングライターであり,『幸福論』も『Automatic』同様テレビとのタイアップがなく,シンプルで低予算なMVなど,当時のJ-POPの売れ筋とは一線を画していた。同年には路上ライブで人気を集めたゆずが『夏色』でデビューするなど,90年代に確立されたJ-POPのヒットの構造が徐々に変わり始めていた。

宇多田ヒカル – traveling (2001年)

『traveling』は,実写とクレイアニメーション,多彩なキャラクターとダンスが,この時期にMVにも全面的に導入され始めたCGと組み合わされたSF仕立てのMV。翌年の『SAKURAドロップス』とともに,ソフトウェア化した映像制作が本格的に導入され,作品性が向上していく時期のMVといえる。スペースシャワーTV「VIDEO OF THE YEAR」を受賞。紀里谷和明監督。

『First Love 初恋』本予告編 – Netflix (2022年)

宇多田ヒカルの『First Love』(1999)と『初恋』(2018)という2つの曲に着想を得て制作されたネットフリックスのオリジナルドラマ。物語では1990年代後半から2000年代と,2010年代後半から現在が交錯し,時代背景や楽曲のみならず,CDウォークマンや携帯電話,音楽の制作環境,映画,カメラ,カラオケ,レンタル店などさまざまなメディアの変化の側面から当時と今を比較することができる。監督・脚本は寒竹ゆり。

【MP3による音楽配信--iTunesとiPod】→p.127

History of the iPod(2001年〜)

2001年に初代iPodが発売される。03年にはiTunes Music Storeがオープンし,楽曲データの購入とiPodへのダウンロードが可能になった。2000年代後半には,世界の携帯型音楽プレイヤーのシェアの1位を獲得し,iPhone発売の前年の06年にはAppleの売り上げ全体の6割がiPodによるものであり,07年には累計販売台数が1億台を超えている。

【YouTubeによる音楽と映像の流通】→p.129

10 Years of YouTube: Evolution of Viral Video(2005-2015年)

2005年から15年までのYouTubeで最も多く再生された動画の歴史。初期の短い,驚きや人目を惹く動画やコメディ調のもの(それらは初期映画を思わせる)から,次第にアメリカ大統領選やエジプト革命,東日本大震災など大きな出来事の記録や報道の役割も果たすようになる。また2000年代末から音楽関係の動画の影響力が増していくことがわかる。その一方で,動物や子供の動画が常に人気を集め続けていることも特徴の1つ。

好きなことで、生きていく – HIKAKIN – YouTube [ Long ver. ] (2014年)

日本を代表するYouTuberとなったHIKAKINは,高校時代から動画投稿をはじめ,会社員をしながら投稿した動画がバズったことをきっかけに,脱サラしてYouTuberとして生きていく道を示した草分け的存在といえる。今でこそさまざまな企画に挑戦し,ファンを驚かせ続けるHIKAKINだが,2006年のチャンネル開設当初の原点はヒューマンビートボックスという「音楽」であった。

UNIQLOCK (2007年〜)

2007年にはじまったUNIQLOのネット広告キャンペーンは,08年に世界三大広告賞でグランプリを獲得し,UNIQLOのブランドが世界的に知られる契機になった。演出を手掛けたのは椎名林檎やPerfumeのMVの監督で知られる児玉裕一であり,音楽+ダンス+短尺動画+ネット+共有でバズを引き起こす試みとしては早い時期の成功例といえるだろう。この時期には,テレビとCD,タイアップ中心の流通とは異なる,ネット中心の流通経路が確立しはじめる。07年には初代iPhoneが発売されている。

OK Go – This Too Shall Pass – Rube Goldberg Machine – Official Video(2010年)

OK GOはYouTubeとともに人気を集めた代表的なバンド。YouTube開設の翌2006年に発表した『Here It Goes Again』のMVは6台のランニングマシンを使った低予算でDIY的なアイデア勝負のMVながら,2007年に創設された最初のYouTube Video Awardで最優秀クリエイティブ賞を受賞した。10年の『This Too Shall Pass』では驚異的な1ショット撮影を披露している。1980年代以降MTVによって形成されてきたMVの文化を,YouTubeとインターネットの時代へと架橋したバンドであるといえるだろう。

PSY – GANGNAM STYLE(강남스타일) M/V(2012年)

韓国のラッパー,音楽プロデューサーのPSYの『GANGNAM STYLE』は,2012年7月に公開され,同年12月にはYouTube史上初めて10億回再生を超えた動画となった。その後YouTubeが想定していた再生回数の上限を超えたため,YouTubeの側が仕様を変更するという事態にもなった。韓国以外では無名だった歌手が全編ほぼ韓国語で歌う曲にもかかわらず,世界的にヒットしたのは,インフルエンサーやセレブリティによる紹介に加え,短いフレーズの繰り返し,印象的なダンスといったバイラル動画に必要な要素を備えていたからだろう。22年10月現在,45億回再生を記録している。

【コラム10 K-POPとマネジメントシステム】→p.130

K-POPの誕生(2021年)

ミュージックビデオが出来るまで(2021年)

YouTube Originalsの「K-POP Evolution」は,韓国ポピュラー音楽とK-POPの歴史,アイドルの登場,ファンの存在,練習生システム,ミュージックビデオの制作の裏側まで詳しく紹介している。ともに英語圏のポピュラー音楽に大きな影響を受けながら展開してきたK-POPと比較することで,J-POPの歴史とこれからをより広い視野でとらえることができるだろう。

The Power Of Hallyu – But At What Price? | Deciphering South Korea – Ep 1 | CNA Documentary(2021年)

K-POPやK-Drama(韓流ドラマ)K-Beauty(韓国コスメ),K-Webtoon(スマホ向け漫画)などK-Wave(Hallyu, 韓流)の世界的な流行を取材したシンガポールのドキュメンタリー。いまやポピュラー文化は韓国の主要な輸出品の1つであり,世界中に熱心なファンを抱え,重要なソフトパワーの源泉となっている。アメリカ系韓国人のジャーナリストが,内と外の視点を行き来しながら,K-Wave/Hallyu韓流の現場とその裏側を取材する。

【声のソフトウェア化】→p.132

[Official Music Video] Perfume「コンピューターシティ」(2006年)

YouTubeと同じ2005年にメジャーデビューしたPerfumeは,中田ヤスタカのテクノポップ調の楽曲だけでなく,その初期からMIKIKOの振り付けと演出,関和亮監督のMVやジャケットワークなど,J-POPの主流とは一線を画す活動を行っていた。06年の『コンピューターシティ』では,オートチューンを使って調整された歌声が楽器と同じように,曲の展開に合わせて音色を変化させていく。

Sugarless GiRL 2007 (2021 Remaster)

中田とこしじまとしこのユニットCAPSULEは2007年にアルバム『Sugarless GiRL』をリリースする。中田は2007年に同名のマンガを原作とするフジテレビのドラマ『LIAR GAME』の音楽を担当しており,アルバム表題曲の『Sugarless GiRL』のインスト版がスペシャルドラマのエンディングテーマに採用されている。中田はソフトウェアベースの制作環境でテクノポップを再定義するとともに,クラブミュージックの潮流をJ-POPに導入していく。

ハチ MV「マトリョシカ」HACHI / MATORYOSHKA(2010年)

2007年に発売されたVOCALOID「初音ミク」は,動画サイトを中心にアマチュアによる楽曲制作とコラボレーションを促進し,主流のJ-POPとは異なった音楽シーンを作り上げた。初期の模索と混沌を経て,10年頃には独自の表現形式を見出し,メジャーに参入する者も現れはじめる。『マトリョシカ』は,後にメジャーデビューする米津玄師がハチ名義で活動していた時期のVOCALOID曲。VOCALOIDと動画サイトは,CDの販売やテレビ出演とは異なる形で新しい才能がデビューする道を切り開いた点でも重要である。

【動画サイトと共同制作】→p.133

米津玄師 – アイネクライネ , Kenshi Yonezu – Eine Kleine(2014年)

東京メトロのCMとのタイアップ曲でもある『アイネクライネ』は,初めて編曲とプロデュースを外部から迎え,どちらかというとアンダーグラウンドな印象がついて回ったVOCALOIDプロデューサー出身の米津玄師がメジャーなJ-POPのなかで認知され,人気を得るきっかけとなった楽曲。米津が監督し,MVで使われているイラストも自身によるものである。その後の活躍は,初期のVOCALOID文化の再評価も促すことになった。

BUMP OF CHICKEN feat. HATSUNE MIKU「ray」(2014年)

『ray』のMVは通常版のほかに透明なスクリーンを利用してVOCALOID初音ミクと「共演」したバージョンが作られている。2010年代のJ-POPを代表するバンドであるBUMP OF CHICKENとの共演は,米津の人気とともに,VOCALOID文化のメジャー化を象徴する出来事だった。また後のさまざまな形態のバーチャルライブの先駆けだったといえるだろう。

2 ライブ市場の拡大とSNS

【ライブ空間の技術化】→p.137

BUMP OF CHICKEN「虹を待つ人」(2013年)

2010年代にはライブ市場が拡大し,ポピュラー音楽の流通もライブ中心にシフトしはじめる。『虹を待つ人』のMVはクライマックスにライブ会場に向かう展開になっており,楽曲のプロモーションであると同時にライブツアーのプロモーションにもなっている。会場の演出には,チームラボが制作した発光する色やパターンを同期させることが可能なチームラボ・ボールが使用されている。翌年の2014年には日本のライブ市場は,音楽ソフトの市場規模を逆転するに至る。監督は番場秀一。

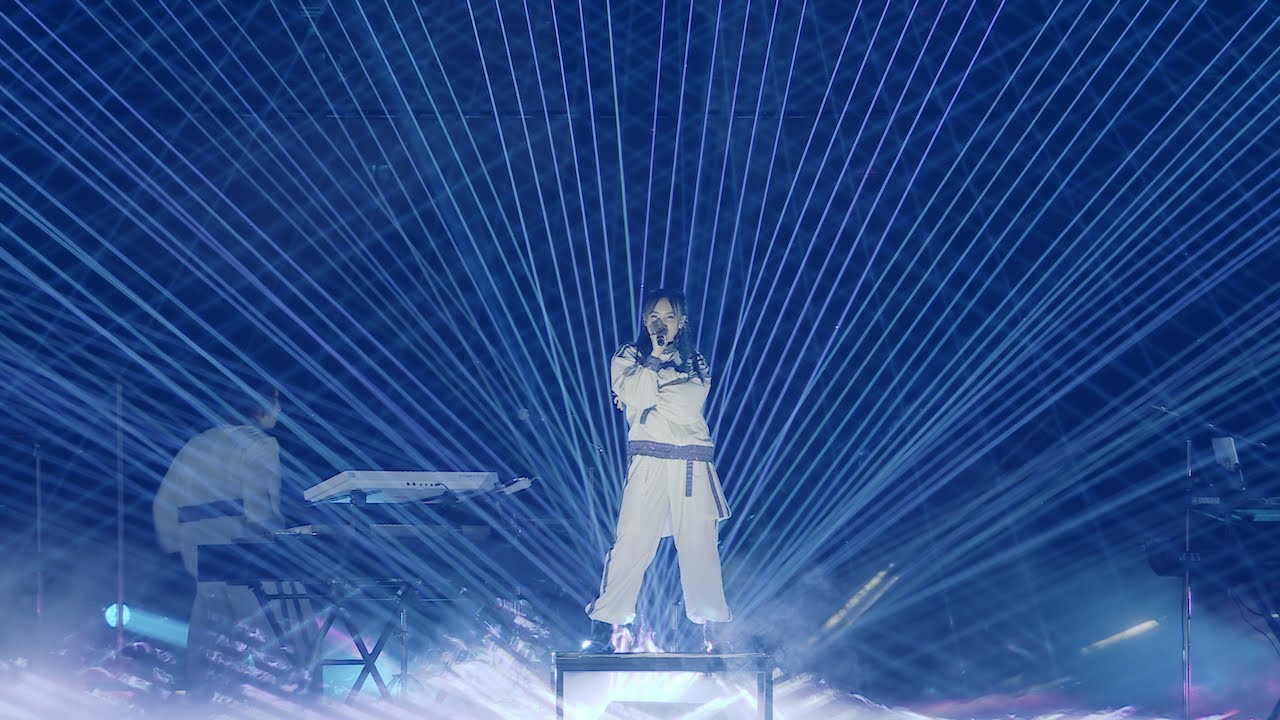

Cannes Moments: Perfume’s Amazing Digital Light Show at Cannes Lions(2014年)

2010年代のライブ市場の拡大期に,ポピュラー音楽のライブ演出と技術のレベルは飛躍的に向上していく。とりわけPerfumeのさまざまなプロジェクトは,映像,音楽,広告の領域で活躍する新しい世代のクリエイターを結びつける役割を果たした。14年のカンヌ国際広告祭では日本人アーティストとして初めて招待され,パフォーマンスを行っている。

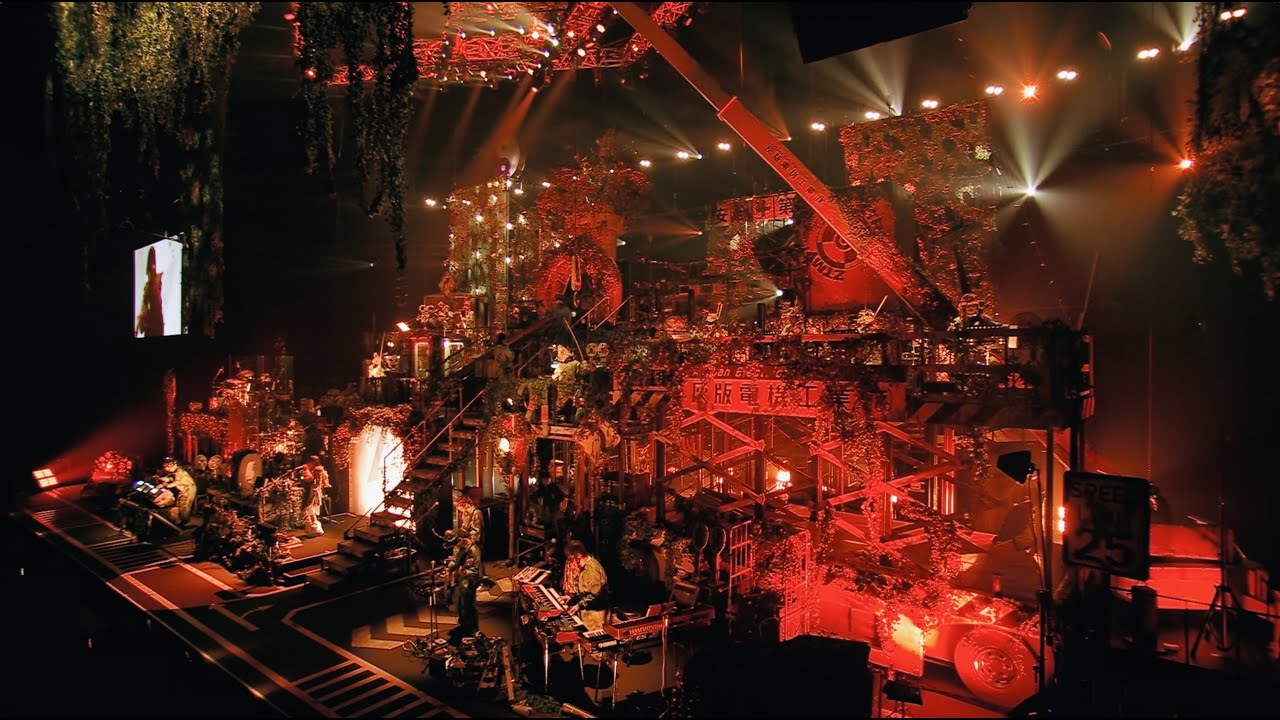

SEKAI NO OWARI「ムーンライトステーション」from『Twilight City at NISSAN STADIUM』(2015年)

2010年代にライブは大規模化しただけでなく,皆で楽しめる祝祭的な(祭りの会場ような)場となっていく。SEKAI NO OWARIは,テーマパークのアトラクションを思わせる舞台装置や演出を徹底して行い,ライブ空間と一体化した音楽経験を作り出している。そのときライブは音楽を聴く場所であるだけでなく,音楽もまたライブの世界観を構成する1つの要素となる。監督は鶴岡雅浩。

【SNSによるライブ体験の拡張】→p.138

SHISHAMO「君と夏フェス」(2014年)

SHISHAMOの『君と夏フェス』は,音楽フェスの性質が1980年代〜90年代とは様変わりしたことを示す曲。2010年代半ばには,フェスは夏祭や花火などと同様,夏の定番イベントになっていく。『君と夏フェス』の主役は「ロックスター」ではなく,あくまで「君とわたし」であり,フェスは2人の思い出のための舞台装置になっている。この時期には大小さまざまなフェスが各地で開催されるようになる。監督はフカツマサカズ。

BUMP OF CHICKEN「宝石になった日」(2016年)

BUMP OF CHICKENの『宝石になった日』のMVが焦点を当てるのは,ライブに参加するファンの経験である。ファンは単にライブに参加するだけでなく,スマートフォンとSNSでファン同士連絡を取り合い,グッズを身にまとい,会場の前で記念撮影をする。ライブは会場で完結するのではなく,その一連の活動が拡張されたライブ経験になっている。監督は東市篤憲。

3 ストリーミングとアルゴリズム

【コラム11 デジタル時代のレコード文化】→p.144

Vinyl Culture: Lisbon(2015年)

Spiritland: A new vinyl listening experience(2016年)

2000年代から10年代にかけてレコード文化の回帰と言える現象が世界中で起こった。これは単なるノスタルジーだけではなく,ほとんどすべての音楽がデジタルで流通するようになった後で,アナログ時代の音楽とその文化が見直され,価値が上昇したことの現われでもある。その背景には,過去の流行の繰り返しの側面と,現在に至るレコード文化の持続の側面,そして新しいレコード文化の形成の3つの側面が観察される。

カセットテープ,レコード,VHS,ラジカセ,雑誌のバックナンバーを販売するショップ “waltz”( 2019年)

Amazon辞めて実店舗 ”日本唯一”のカセットテープ店

中目黒にあるカセットテープ専門店ワルツは,カセットテープとラジカセを中心にアナログメディアの販売を行っている。音楽がデータになったことによって,カセットテープやレコードなど,音楽をモノとして所有する経験がむしろ希少なものになりはじめている。それはデジタル以降の新しい音楽経験としてのカセットテープなのだ。

Magnetik Jamming – Open Reel Ensemble(2020年)

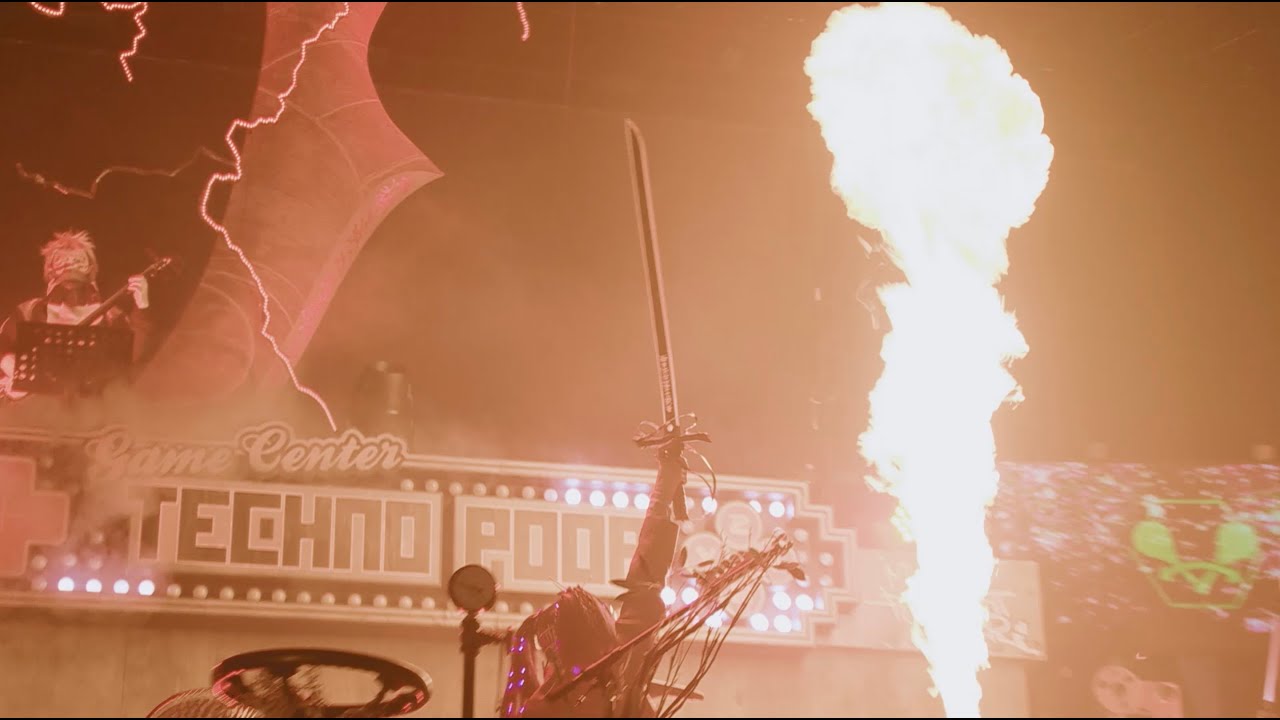

【期間限定】ずっと真夜中でいいのに。『あいつら全員同窓会』(from ZUTOMAYO FACTORY「鷹は飢えても踊り忘れず」) ZUTOMAYO – Inside Joke

【期間限定】ずっと真夜中でいいのに。『残機』(from ROAD GAME『テクノプア』~叢雲のつるぎ~) ZUTOMAYO – Time Left(2023年)

カセットテープ以前から使用されていた磁気テープ方式の録音装置「オープンリール」。この今ではほとんど使われなくなったメディアを楽器にして演奏を行うユニークなバンドが,和田永を中心とするOpen Reel Ensembleである。和田はブラウン管テレビを打楽器にするBraun Tube Jazz Bandとしても活動しており,ずっと真夜中でいいのに。のライブではオープンリールとブラウン管の「ライブ演奏」を見ることができる。

ヨルシカ 音楽画集「幻燈」(2023年)

ヨルシカは新作『幻燈』をCDやレコードではなく画集として発売するという試みを行った。加藤隆による画集をスマートフォンやタブレットPCのカメラで読み込むと,音楽再生ページに接続し音楽が聴けるという仕組みになっている。音楽と絵画が連動し,ページをめくるごとに1つの世界観が提示される構成は,スライドで投影された絵に音楽や語りをつけた幻燈(マジック・ランタン)の仕組みも想起させる。データになってしまった音楽に物質性や固有の経験を回復する試みの1つでもあり,音楽アルバムを画集として書店で販売し,原画やミュージックビデオをBankArt KAIKOで展示する幻燈展を開催するなど,別の流通回路を作る試みと捉えることもできる。

【バズを作り出す】→p.144

星野源 – 恋 (Official Video) (2016年)

『恋』は,星野源と新垣結衣が主演を務めたTBS系人気ドラマ『逃げるは恥だが役に立つ』の主題歌。MVの監督は関和亮,ダンスはELEVEN PLAY,振り付けはMIKIKOが担当している。ドラマのエンディングで出演者によるダンスのカバー映像が公開されるとともに,番組公式のインスタグラムやYouTubeでもさまざまなバージョンが公開され,SNSでの拡散とユーザーによるダンスのカバー動画の投稿が相次ぐことで話題を集めた。

TikTokは動画に使用されている音楽から,同じ音楽が使われている動画をたどることができる。バズった動画に使用されている音楽にも注目が集まりやすく,動画と音楽のバズが相乗効果を生みやすい。そのため音楽の制作もTikTokのショート動画に使用され,繰り返し再生され,共有されやすい構造を意識的に組み込むようになってきている。

あいみょん – マリーゴールド【OFFICIAL MUSIC VIDEO】(2018年)

Official髭男dism – Pretender[Official Video](2019年)

デジタル化,ソフトウェア化を経て,ライブ会場も大規模に技術化した2010年代末のJ-POPでヒットしたのは,しかしながら,高度に技術化した最新の音楽というよりも,どちらかというと「新しくて懐かしい」と形容されるような音楽だった。『マリーゴールド』(山田智和監督)『Pretender』(新保拓人監督)はともに過去の歌謡曲やJ-POPなど懐メロの要素を引き継ぎ,MVは上海と台北のレトロな街並みを舞台に撮影されている。YouTubeやストーリーミングにより過去の楽曲やMVを年代を問わずに受容できる環境が整ったこともこうした楽曲の背景となっている。

Official髭男dism – Subtitle [Official Video] (2022年)

2022年のフジテレビ系ドラマ『silent』(脚本:生方美久)は,「若者のドラマ離れ」が言われ,視聴率の伸び悩みが顕著になっていた時期に,久々に多くの若者に支持されたドラマである。それと同時に,TVerの見逃し配信登録者数は過去最高を記録,第4話の見逃し配信再生数は580万回を超え歴代最高を更新するなど,ドラマがテレビではなく配信で見られる時代の象徴となった。若年性難聴を取り上げ,聴こえないことがドラマの鍵になるとともに,主人公は渋谷タワーレコードでアルバイトしスピッツをよく聴くなど,音楽が重要な役割を果たす。主題歌『Subtitle』もストリーミング3億回,YouTube再生1億回を超え,2022年末を代表する曲の1つとなった。

【2020年のビルボード】→p.145

LiSA 『炎』 -MUSiC CLiP- (2020年)

2020年末ビルボード・ジャパン総合チャート1位。記録的なヒットとなった映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌。ダウンロード数,PCでのCD読み取り数,カラオケで1位となったほか,ストリーミング数,Tweet数,YouTube再生回数でも2位を獲得するなど,映画のヒットやメディアミックスと連動した話題性もあいまって各指標で4位以上を記録した。タイアップ・カラオケ・CDというJ-POP王道型を維持しつつ,ネットと連動したヒットの傾向を示している。

BTS (방탄소년단) ‘Dynamite’ Official MV (Choreography ver.)(2020年)

2020年末総合チャート2位。この年世界中でヒットしたBTSの『Dynamite』は,日本でもストリーミング数,YouTube再生回数で圧倒的な1位を獲得した。これに対しカラオケやCD関連のランキングは圏外と,国内型の『炎』とは対照的なネット・グローバル展開型のヒットを示している。さまざまな世代が受け入れやすいレトロで新鮮なディスコポップ調の曲に加え,印象的なダンスと短いフレーズの繰り返しという,SNSとショート動画による流通環境に適した要素も満たしている。

YOASOBI – 夜に駆ける / THE HOME TAKE(2019年発売,2020年ライブ映像)

2020年末総合チャート3位。19年末に発売された曲がYouTubeのMVで注目を集め,TikTokやその他のSNSで話題となり,大ヒット。発売1年後も3位に食い込み,20年の年間総合チャート1位となった。配信限定シングルであり,CD関連のチャートは圏外である。ラジオ放送回数で1位となったほか,カラオケやtweet数でも上位に食い込んでおり,一時的なバズを超えて各メディアを通じて広く支持される曲になっていることがわかる。

優里 『ドライフラワー』Official Music Video(2020年)

2020年末ビルボード総合チャート4位。『夜に駆ける』と同じく配信限定シングルながら,同年11月の初登場時94位から急激に順位を伸ばした。ストリーミング,YouTube,カラオケが突出しており,それ以外の指標はすべて圏外という特徴的な順位を示している。これは1990年代のCD・テレビドラマ・カラオケというJ-POPの王道ヒット路線が,ストリーミング・MV・カラオケに移行していることを示しているだろう。

NiziU(니쥬) Debut Single『Step and a step』MV(2020年)

2020年末ビルボード総合チャート5位。日本のソニーミュージックと韓国のJYPエンターテインメントによるオーディション企画で人気を集めたNiziUのデビューシングル。オーディション過程を公開しグローバルファンダムを形成することで,ストリーミングとYouTubeの再生回数を上げるというK-POPの手法を取り入れつつ,国内のCD売り上げでも3位に入るなど,J-POP/K-POPを横断するヒットの手法を示した。

アーティスト名と曲目からミュージックビデオを検索し,主に2000年代以降のMVの監督名を知ることができる。

YOASOBI「アイドル」 Official Music Video(2023年)

YOASOBI「アイドル」(Idol) from 『YOASOBI ARENA TOUR 2023 “電光石火”』2023.6.4@さいたまスーパーアリーナ(2023年)

マンガを原作とするアニメ『推しの子』のオープニングテーマ曲『アイドル』は,Billboard JAPAN史上最速でストリーミング再生3億回を超え,YouTube再生回数も4カ月で3億回に達し,さらにBillboard Globalのアメリカ国内を除くチャートでもJPOPで初めての1位を獲得した。またYOASOBIは歌舞伎町タワーTHEATER MILANO-Zaの柿落としのライブでこの曲を披露し,TikTokライブで配信,累計視聴者数・最大同時接続者数ともに日本人史上最高を記録した。音楽としては非常に複雑である意味奇妙なこの曲は,歌詞や歌い方がアニメの内容やキャラクター,原作者によるスピンオフ小説を前提に作られているだけでなく,コールや曲の構成のなかにアイドルとメディア,ファンの関係や独特の日本のアイドル文化の要素が圧縮して織り込まれている。KPOPとも異なる巨大なグローバルヒットの形式を示したという意味でも,この時期のJPOPの1つの達成といえるMV。

【さらに考えるために】

How AI could compose a personalized soundtrack to your life | Pierre Barreau(2018年)

音楽家でありエンジニアであるピエール・バローは,歴史的に名曲とされる3万曲の楽譜データから作曲を学習させたAI「AIVA」(エイヴァ)を制作した。AIVAは過去の楽譜のデータと時代や作曲家の作風などのコンテクスト情報を補って学習することで,新しい楽曲を作曲することができる。バローはAIVAの可能性として,人間の創造性が対応できない領域,たとえば特定の個人の特定の状況に対しパーソナライズされた数百時間に及ぶ曲の生成などを挙げている。

Making music with NSynth Super(2018年)

Googleは機械学習による新しい音楽の生成だけでなく,機械学習を使って人間の作曲や演奏を支援する新しいシンセサイザーの開発も行っている。こうした様々な次元での人間とAIの協働は,これからどのような新しい音楽を生み出していくだろうか。

参考文献

- Auslander, Philip, 2008, Liveness : Performance in a Mediatized Culture, 2nd ed., Routledge.

- Bartmanski, Dominik & Woodward, Ian, 2015, Vinyl: The Analogue Record in the Digital Age, Bloomsbury.

- Couldry, Nick, 2004, “Liveness, ʻRealityʼ, and the Mediated Habitus from Television to the Mobile Phone,” Communication Review 7(4), 353–61.

- Drott, Eric A., 2018, “Music as a Technology of Surveillance,” Journal of the Society for American Music 12(3), 233–67.

- Friedlander, Joshua P., 2020, Mid-Year 2020 RIAA Revenue Statistics(URL=https://www.riaa.com/wp-content/uploads/2020/09/Mid-Year-2020-RIAA-Revenue-Statistics.pdf)

- Gauvin, Hubert Léveillé, 2017, “Drawing Listener Attention in Popular Music: Testing Five Musical Features Arising from the Theory of Attention Economy,” Musicae Scientiae 22(3), 291–304.

- Goldman Sachs Group, 2016, “Music in the Air: Stairway to Heaven” (URL=https://www.goldmansachs.com/insights/pages/infographics/music-streaming/stairway-to-heaven.pdf)

- Goldschmitt, K. E. & Seaver, Nick, 2019, “Shaping the Stream: Techniques and Troubles of Algorithmic Recommendation,” Cook, Nicholas, Ingalls, Monique M., & Trippett, David eds., The Cambridge Companion to Music in Digital Culture, Cambridge University Press.

- 濱野智史,2015,『アーキテクチャの生態系――情報環境はいかに設計されてきたか』筑摩書房

- 日高良祐,2021,「フォーマット理論――着メロと着うたの差異にみるMIDI規格の作用」伊藤守編著『ポストメディア・セオリーズ――メディア研究の新展開』ミネルヴァ書房

- Hogan, Marc, 2017, “Uncovering How Streaming Is Changing the Sound of Pop,” Pitchfork (URL=https://pitchfork.com/ features/article/uncovering-how-streaming-is-changing-the-sound-of-pop/)

- 細馬宏通,2021,『うたのしくみ(増補完全版)』ぴあ

- IFPI,2021,Global Music Report 2021(URL=https://www.ifpi.org/ifpi-issues-annual-global-music-report-2021/)

- 金成玟,2018,『K-POP――新感覚のメディア』岩波書店

- 岩渕功一,2016,『トランスナショナル・ジャパン――ポピュラー文化がアジアをひらく』岩波書店

- Manovich, Lev, 2013, Software Takes Command: Extending the Language ofNew Media, Bloomsbury.

- 増田聡,2008,「『音楽のデジタル化』がもたらすもの」東谷護編著『拡散する音楽文化をどうとらえるか』勁草書房

- 見田宗介,1983,『近代日本の心情の歴史――流行歌の社会心理史』講談社

- 永井純一,2017,「音楽フェス――インターネットが拡張するライブ体験」飯田豊・立石祥子編著『現代メディア・イベント論――パブリック・ビューイングからゲーム実況まで』勁草書房

- Naveed, K., Watanabe, C., & Neittaanmäki, P., 2017, “Co-evolution between Streaming and Live Music Leads a Way to the Sustainable Growth of Music Industry: Lessons from the US Experiences,” Technology in Society 50, 1–19.

- Nielsen, 2016, Nielsen Music Year-End Report U. S. 2016(URL=https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/2016-year-end-music-report-us.pdf)

- 日本レコード協会,2013,『2012年度音楽メディアユーザー実態調査報告書(公表版)』一般社団法人日本レコード協会

- 日本レコード協会,2020,『2019年度音楽メディアユーザー実態調査報告書(公表版)』一般社団法人日本レコード協会

- 日本レコード協会,2021,『2020年度音楽メディアユーザー実態調査報告書(公表版)』一般社団法人日本レコード協会

- 小田原敏,2005,「多メディア時代の広告と音楽」小川博司・小田原敏・粟谷佳司ほか『メディア時代の広告と音楽――変容するCMと音楽化社会』新曜社

- 小川博司,2010,「戦後流行歌のオーディエンス」吉見俊哉・土屋礼子編『大衆文化とメディア』ミネルヴァ書房

- 小川博司・小田原敏・粟谷佳司ほか,2005,『メディア時代の広告と音楽――変容するCMと音楽化社会』新曜社

- 大尾侑子,2021,「デジタル・ファンダム研究の射程――非物質的労働と時間感覚にみる『フルタイム・ファンダム』伊藤守編『ポストメディア・セオリーズ――メディア研究の新展開』ミネルヴァ書房

- ぴあ総研,2020,「2019年のライブ・エンタテインメント市場」(URL=https://live-entertainment-whitepaper.jp/pdf/summary2020.pdf)

- 佐藤良明,2019,『ニッポンのうたはどう変わったか――J-POP進化論(増補改訂)』平凡社

- Scherzinger, Martin, 2019, “Toward a History of Digital Music: New Technologies, Business Practices and Intellectual Property Regimes,” Cook, Nicholas, Ingalls, Monique M., & Trippett, David eds., The Cambridge Companion to Music in Digital Culture, Cambridge University Press.

- 柴那典,2014,『初音ミクはなぜ世界を変えたのか?』太田出版

- 柴那典,2016,『ヒットの崩壊』講談社

- 総務省,2019,「インターネットの登場・普及とコミュニケーションの変化」『令和元年版情報通信白書』(URL=https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r01/html/nd111120.html)

- ウィット,スティーヴン,2016,関美和訳『誰が音楽をタダにした?――巨大産業をぶっ潰した男たち』早川書房