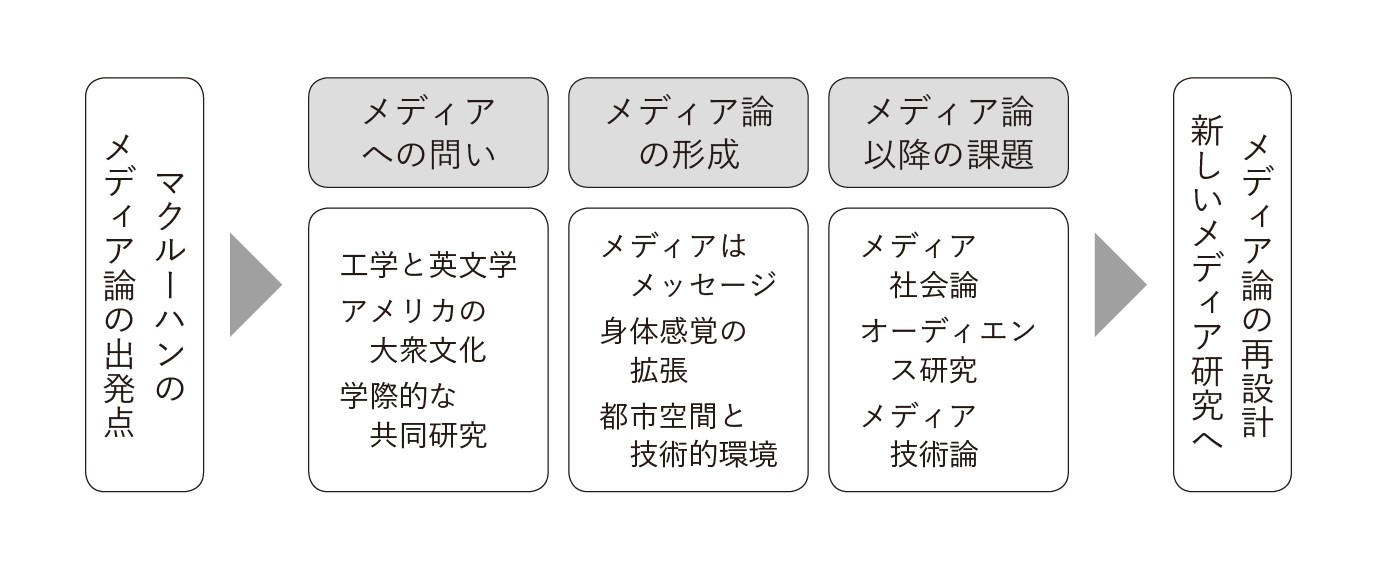

Chapter structure

Quiz

Q1.1 アメリカでテレビの世帯普及率が9割を超えたのはいつか。

a. 1950年代 b. 1960年代 c. 1970年代 d. 1980年代

Q1.2 マーシャル・マクルーハンが『メディア論(Understanding Media)』を出版したのはいつか。

a. 1951年 b. 1964年 c. 1973年 d. 1986年

Q1.3 宇宙船アポロ11号の月面着陸が衛星放送で生中継されたのはいつか。

a. 1957年 b. 1961年 c. 1969年 d. 1975年

関連資料

1 メディア論の出発点

【メディアを理解する】→p.3

トロント大学文化技術センター(McLuhan Center for Culture and Technology)

マーシャル・マクルーハンがトロント大学に開設した文化技術センターは,今もその遺志を受け継ぎ,現代のメディア文化やメディアアートについての研究支援を行うとともに,メディア論が単なる「マクルーハン学」に陥らないよう,批判的な継承も積極的に進めている。また2017年にはUNESCOの世界記憶遺産(Memory of the World Resister)にマクルーハン図書館とマクルーハンアーカイブが選定されたことを機に,関連資料や膨大な書き込みが施された蔵書の徹底した読み直しが行われた。その過程であらためて確認されたのは,メディア論はマクルーハン1人の独創ではなく,ハロルド・イニスやエドマンド・カーペンターなど多くの共同研究者や学生たち,口述筆記を担当し,文書管理を行なった秘書のマーガレット・スチュアートや妻のコリーヌ・マクルーハン,そして図書館の膨大な蔵書との絶え間ない対話によって形成されたものであることである。メディア論はそうしたネットワークとアーカイブの上に築かれており,現在進行形で読み直しと更新が行われている場でもある。

【メディアは身体感覚の拡張である】→p.6

This Is Marshall McLuhan – The Medium Is The Massage (1967)

NBCの実験的プログラム「Experiment in Television」で1967年3月19日に放送された『メディアはマッサージである』に基づくテレビ番組。マクルーハンは,書籍(文字とビジュアル),レコード,テレビ番組を横断して自らの主張を展開した。メディア論は単なる理論ではなく,メディアごとの性質の違いを意識化するための実践的な方法でもあった。

The Beatles – A Hard Day’s Night (1964年)

A Hard Day’s Night (1964) Trailer

マクルーハンが『メディア論』を刊行した1964年は,ビートルズが初めてアメリカで公演を行い,音楽番組『エド・サリヴァン・ショー』に出演,驚異的な視聴率を上げ,アメリカの音楽チャートの上位5位までを独占した年でもある。またこの年,ビートルズ主演の映画『ハード・デイズ・ナイト』(邦題は『ビートルズがやって来るヤァ!ヤァ!ヤァ!』)が公開され,映画のサウンドトラック版である同名のアルバムとともに大ヒットした。マクルーハンのメディア論や『メディアはマッサージである』(マクルーハン&フィオーレ 2015)のメディアミックス的な展開は,こうした新しい音楽と映像の潮流と同時代的なものだった。

The Beatles – Yellow Submarine (1968年)

ビートルズは,自身のキャラクターが登場するアニメ映画『イエローサブマリン』のサウンドトラックも手掛けている。サイケデリック調の映画は当初の予想以上に大ヒットし,それまで欧米でもっぱら子どものための娯楽だと思われていたアニメーションが,大人も楽しめる文化として,さらにはアートとして評価される契機になったといわれる。

【技術的環境としての都市】→p.9

マーシャル・マクルーハン「グローバル・ヴィレッジについて」(1977年)

晩年のマクルーハンによる「グローバル・ビレッジ(地球村)」の解説。マクルーハンは電子メディアにより地球は1つの村のようになると予見した。しかしその村はけっして友好的なものではなく,人々の距離が近くなりすぎることで不寛容になり,分離主義的な傾向も進むと指摘している。

2 メディア論を読み直す

【メディア論の継承】→p.12

Nam June Paik: Electronic Superhighway

Nam June Paik: Global Visionary – Exhibition Trailer

5 Times Artist Nam June Paik Predicted the Future | Tate

テレビを現代美術の媒体として導入し,ビデオアートの創始者の一人とされるナム・ジュン・パイクは,マクルーハンから影響を受けながら活動した作家の1人である。日本とも関係が深いパイクは1998年に京都賞を受賞しているが,その記念講演のタイトルは「ノーバート・ウィーナーとマーシャル・マクルーハン--コミュニケーション革命」であった。作品のモチーフにも,しばしばマクルーハンを取り上げている。

John Lennon & Yoko Ono interview with Marshall McLuhan in Toronto – December 21st 1969

ビートルズのジョン・レノンと現代美術家のオノ・ヨーコが「WAR IS OVER!」のキャンペーンでトロントを訪れた際に,トロント大学文化技術センターにいるマクルーハンのもとを訪問して,意見を求めた。メディア論は,当時の若者の文化運動や新しい音楽,芸術の動向にも影響を与えている。BBCによるインタビュー映像。

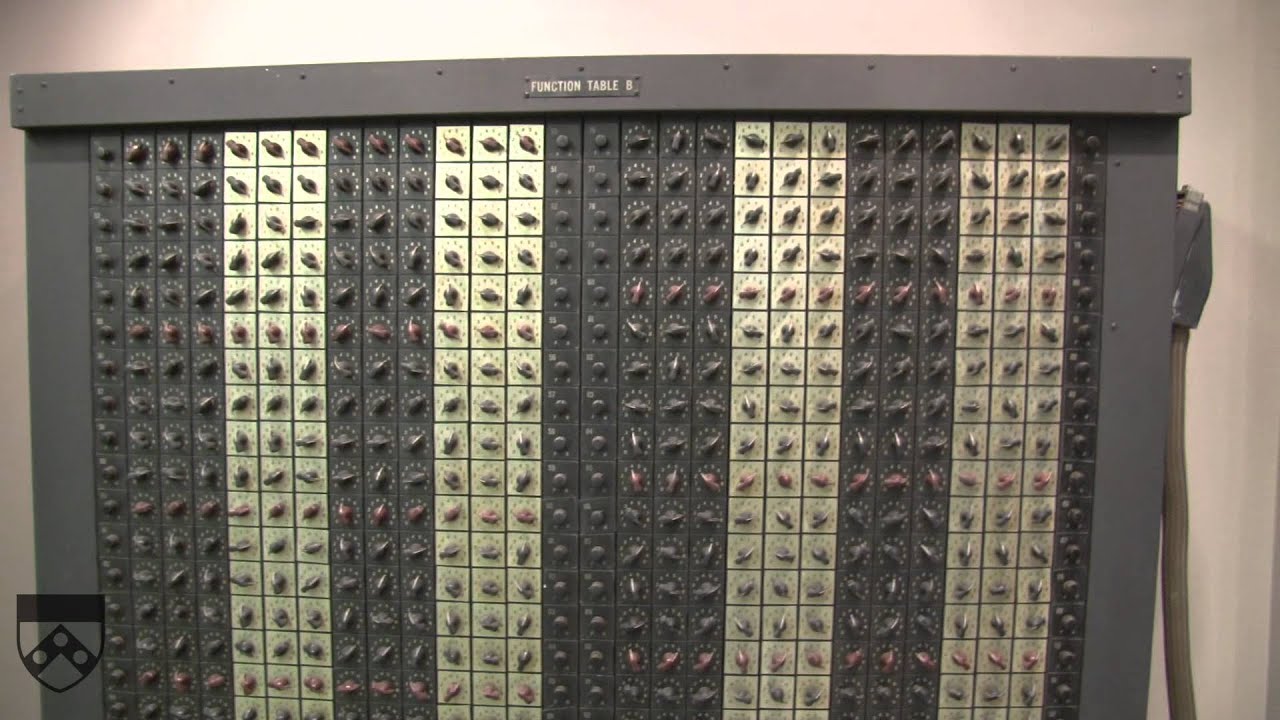

ENIAC: The First Computer

Xerox Parc – Office Alto Commercial (1979年)

ゼロックスによるAlto(アルト)を使った「未来のオフィス」を紹介するCM。それまでの「メインフレーム」と呼ばれた大型コンピュータに対し,Altoは個人用の小型コンピュータをネットワークでつなぎ,分散型コンピューティングを実現した。またマウス,レーザープリンタ,Eメール,ウィンドウ表示を使ったユーザーインターフェイスなど,時代を先取りした機能を備えていた。 高価だったため販売台数は伸びなかったが,アップル社のMacintosh(マッキントッシュ)やマイクロソフト社のWindowsの原型となる装置だった。実際にこのAltoを見たスティーブ・ジョブズが,LisaやMacintoshにそのアイデアを取り入れたといわれる。

Steve Jobs Introduces the Macintosh (1984年)

1984年1月30日,スティーブ・ジョブズと開発チームは,ボストン・コンピュータ学会の総会において,Apple Macintoshを初披露した。3分半〜はジョージ・オーウェルのディストピア小説『1984』をモチーフにしたCMが登場する。それまでのIBMのような中央管理型のコンピュータを『1984』が描き出した管理社会になぞらえ,AppleのMacintoshがそれを打ち破るというストーリーである。AppleとMacintoshの成功は,技術開発だけでなく,巧みなプレゼンテーションとイメージ戦略の賜物でもあることがわかる。

【オーディエンス研究の視点】→p.18

Feminism of the Broken Machine—(Sarah Sharma 2019年)

2017年から22年までマクルーハン文化技術センターのディレクターを務めたサラ・シャーマは,フェミニズムの視点からマクルーハンとメディア論を読み直すことを目標に掲げた。マクルーハンの議論の時代的な限界はいくつか指摘されているが,ジェンダーに対する視点の不十分さもその1つである。2019年の講演においてシャーマはテクノロジーとジェンダーの観点から新たなフェミニズムについて論じている。文化技術センターでの取り組みの成果は,論集Re-understanding Media: Feminist Extensions of Marshall McLuhan,およびCanadian Journal of Communicationの特集にまとめられている。

Artifacts of Media Archaeology: Inside Professor Erkki Huhtamo’s Office

「メディア考古学」という研究領域の提唱者でもあるエルキ・フータモは,映画やテレビ以前の動く映像を作り出す装置のコレクターでもある。こうした過去のメディアは現在のわたしたちのメディア環境や常識的なメディア理解を揺るがすだけでなく,西欧中心のメディア理解を再考させる場合がある。実際にフータモは自身の研究のなかで,日本で独自に発達した「写し絵」というマジックランタンの文化や,アジア圏で広がった影絵の文化を取り上げ,西欧的なメディア理解を問い直すことを提案している。

参考文献

- Ang, Ien, 1985, Watching Dallas: Soap Opera and the Melodramatic Imagination, Routledge.

- ボイド,ダナ,2014,野中モモ訳『つながりっぱなしの日常を生きる――ソーシャルメディアが若者にもたらしたもの』草思社

- ブランド,スチュアート,1988,室謙二・麻生九美訳『メディアラボ――「メディアの未来」を戧造する超・頭脳集団の挑戦』福武書店

- Brand, Stewart ed., 1969, Whole Earth Catalog, Spring.

- カステル,マニュエル,2009,矢澤修次郎・小山花子訳『インターネットの銀河系――ネット時代のビジネスと社会』東信堂

- カラン,ジェームズ&朴明珍編,2003,杉山光信・大畑裕嗣訳『メディア理論の脱西欧化』勁草書房

- フィッシャー,クロード,2000,吉見俊哉・松田美佐・片岡みい子訳『電話するアメリカ――テレフォンネットワークの社会史』NTT出版

- フラー,リチャード・バックミンスター,2000,芹沢高志訳『宇宙船地球号 操縦マニュアル』筑摩書房

- 古田尚輝,2009,『「鉄腕アトム」の時代――映像産業の攻防』世界思想社

- Hall, Stuart, 1973, “Encoding and Decoding in the Television Discourse,” Discussion Paper, University of Birmingham.

- フータモ,エルキ,2015,太田純貴訳『メディア考古学――過去・現在・未来の対話のために』NTT出版

- 石田英敬,2016,『大人のためのメディア論講義』筑摩書房

- 石田佐恵子・岡井崇之編,2020,『基礎ゼミ メディア・スタディーズ』世界思想社

- 伊藤守編著,2015,『よくわかるメディア・スタディーズ(第2版)』ミネルヴァ書房

- 門林岳史・増田展大編,2021,『クリティカル・ワード メディア論――理論と歴史から〈いま〉が学べる』フィルムアート社

- ケイ,アラン,1992,浜野保樹監修・鶴岡雄二訳『アラン・ケイ』アスキー

- 喜多千草,2005,『起源のインターネット』青土社

- キットラー,フリードリヒ,1998a,原克ほか訳『ドラキュラの遺言――ソフトウェアなど存在しない』産業図書

- キットラー,フリードリヒ,1998b,長谷川章訳「都市はメディアである」『10+1』13号

- キットラー,フリードリヒ,2006,石光泰夫・石光輝子訳『グラモフォン・フィルム・タイプライター』上,筑摩書房

- Kittler, Friedrich, 2009, Optical Media, Polity.

- レビンソン,マルク,2019,村井章子訳『コンテナ物語――世界を変えたのは「箱」の革命だった(増補改訂版)』日経BP

- マノヴィッチ,レフ,2013,堀潤之訳『ニューメディアの言語――デジタル時代のアート,デザイン,映画』みすず書房

- マーヴィン,キャロリン,2003,吉見俊哉・水越伸・伊藤昌亮訳『古いメディアが新しかった時――19世紀末社会と電気テクノロジー』新曜社

- McCarthy, Anna, 2001, Ambient Television: Visual Culture and Public Space, Duke University Press.

- McLuhan, Marshall, 1969, “The Playboy Interview: Marshall McLuhan,” Playboy Magazine, 16(3).

- マクルーハン,マーシャル,1986,森常治訳『グーテンベルクの銀河系――活字人間の形成』みすず書房

- マクルーハン,マーシャル,1987,栗原裕・河本仲聖訳『メディア論――人間の拡張の諸相』みすず書房

- マクルーハン,マーシャル,1991,井坂学訳『機械の花嫁――産業社会のフォークロア』竹内書店新社

- マクルーハン,マーシャル&カーペンター,エドマンド編著,1967,大前正臣・後藤和彦訳『マクルーハン入門――コミュニケーションの新しい探求』サイマル出版会

- マクルーハン,マーシャル&フィオーレ,クエンティン,2015,門林岳史訳『メディアはマッサージである――影響の目録』河出書房新社

- 宮澤淳一,2008,『マクルーハンの光景――メディア論がみえる』みすず書房

- 水越伸,2014,『21世紀メディア論(改訂版)』放送大学教育振興会

- Morley, David, 1980, The ‘Nationwide’ Audience, British Film Institute.

- ネグロポンテ,ニコラス・P.,1984,吉成真由美訳『ヒューマンインターフェース――コンピュータとの交遊未来学』日本経済新聞社

- Parks, Lisa, 2005, Cultures in Orbit: Satellites and the Televisual, Duke University Press.

- 佐藤卓己,2018,『現代メディア史(新版)』岩波書店

- シヴェルブシュ,ヴォルフガング,2011,加藤二郎訳『鉄道旅行の歴史――19世紀における空間と時間の工業化(新装版)』法政大学出版局

- スコット,デイヴィッド・ミーアマン&ジュレック,リチャード,2014,関根光宏・波多野理彩子訳『月をマーケティングする――アポロ計画と史上最大の広報作戦』日経BP

- Sharma, Sarah, 2022, “Introduction: A Feminist Medium is the Message,” Sharma, Sarah & Singh, Rianka eds., Re-Understanding Media: Feminist Extensions of Marshal McLuhan, Duke University Press.

- スピーゲル,リン,2000,山口誠訳,「家庭の理想型と家族の娯楽」吉見俊哉編『メディア・スタディーズ』せりか書房

- Steinberg, Marc & Zahlten, Alexander eds., 2017, Media Theory in Japan, Duke University Press.

- タークル,シェリー,1998,日暮雅通訳『接続された心――インターネット時代のアイデンティティ』早川書房

- タークル,シェリー,2018,渡会圭子訳『つながっているのに孤独――人生を豊かにするはずのインターネットの正体』ダイヤモンド社

- 梅田拓也・近藤和都・新倉貴仁編,2021,『技術と文化のメディア論』ナカニシヤ出版

- ウィリアムズ,レイモンド,2020,木村茂雄・山田雄三訳『テレビジョン――テクノロジーと文化の形成』ミネルヴァ書房

- 吉見俊哉,1994,『メディア時代の文化社会学』新曜社

- 吉見俊哉,2012,『メディア文化論――メディアを学ぶ人のための15話』有斐閣