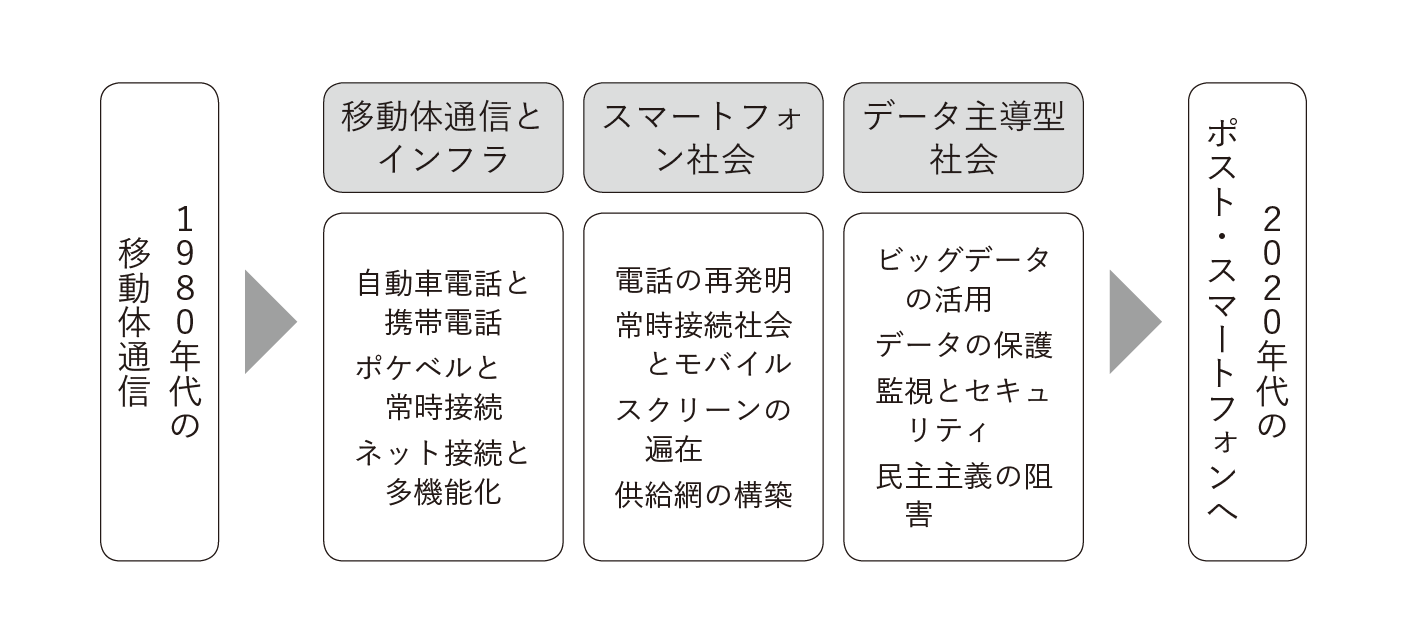

Chapter structure

Quiz

Q11.1 日本の『情報通信白書』が「スマートフォン社会の到来」を宣言したのはいつか。

a. 2002年 b. 2007年 c. 2012年 d. 2017年

Q11.2 日本の携帯電話の契約者数が,固定電話の契約者数を逆転したのはいつか。

a. 1970年 b. 1980年 c. 1990年 d. 2000年 e. 2010年

Q11.3 2005年の時点でスマートフォンを発売していた企業をすべて選択すること。

a. Apple b. ノキア c. モトローラ d. ブラックベリー(RIM)

関連資料

1 移動体通信と情報インフラ

【1883年の「未来の電話」】→p.253

移動体通信と自動車電話

1940s BELL TELEPHONE “MOBILE TELEPHONES”

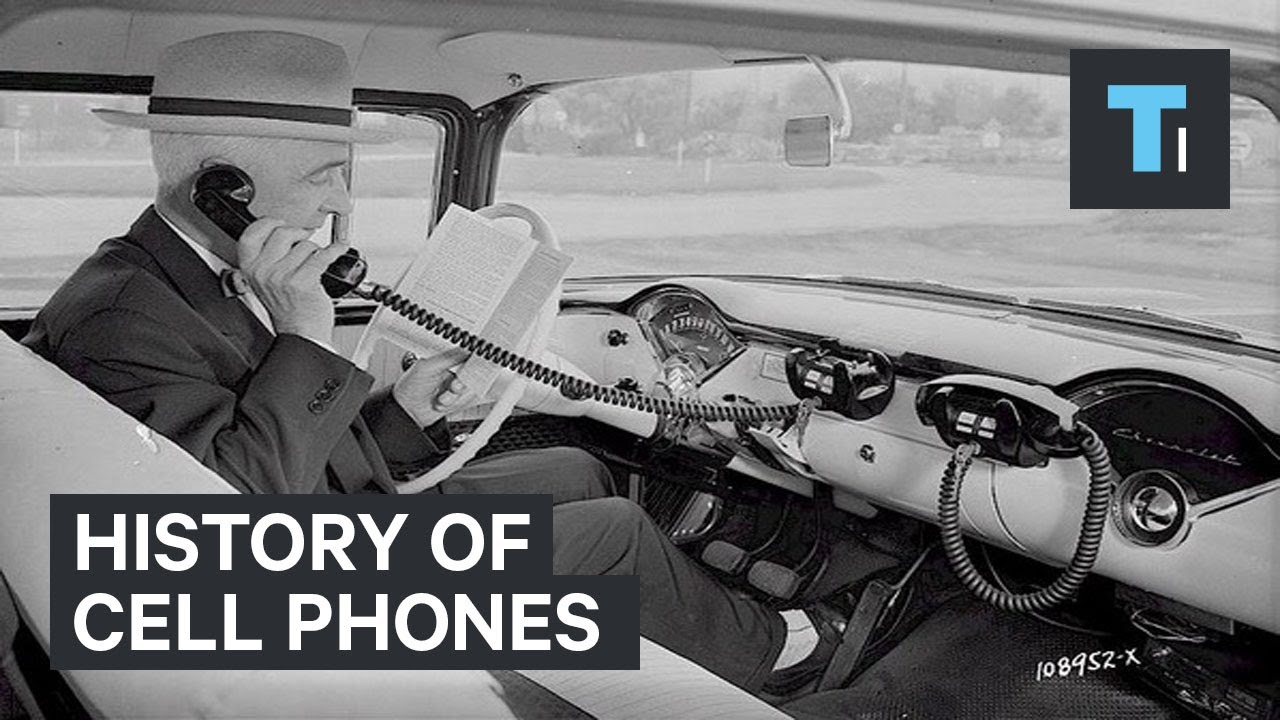

最初期のMobile Telephoneは1940年代にアメリカで自動車電話として登場した。もともと業務用の無線通話は近距離の車両間で可能であったが,高速道路沿いに設置されたアンテナと自動車を無線でつなぎ,それを有線の電話と接続することで移動中の遠距離通話を可能にした。交通のインフラとコミュニケーションのインフラが組み合わされることで,Mobile Phoneは可能になったのである。

History Of Cellphones And How Drastically They’ve Changed

最初期の自動車電話からモトローラの携帯電話Dyna TAC,1994年のIBMのスマートフォンSimon,2007年のiPhoneから,24年に実用化が予想されている身体埋め込み式の電話まで,携帯電話の歴史を4分で解説する動画。

ピクチャーフォンの構想

Debut of the First Picturephone (1970) – AT&T Archives

1970s AT&T BELL LABS PICTUREPHONE PROMO FILM VIDEOPHONE SERVICE TWO WAY TELEVISION PHONE

1970年にAT&Tは,映像とともに遠隔で双方向の通話を可能にするPicturephoneを発表した。当時のCMでは部族の太鼓や狼煙から人類のコミュニケーションの歴史をたどり,その先にPicturephoneを位置づけている。MobilephoneとPicturephoneの開発は同時代に並行して進んでいた。

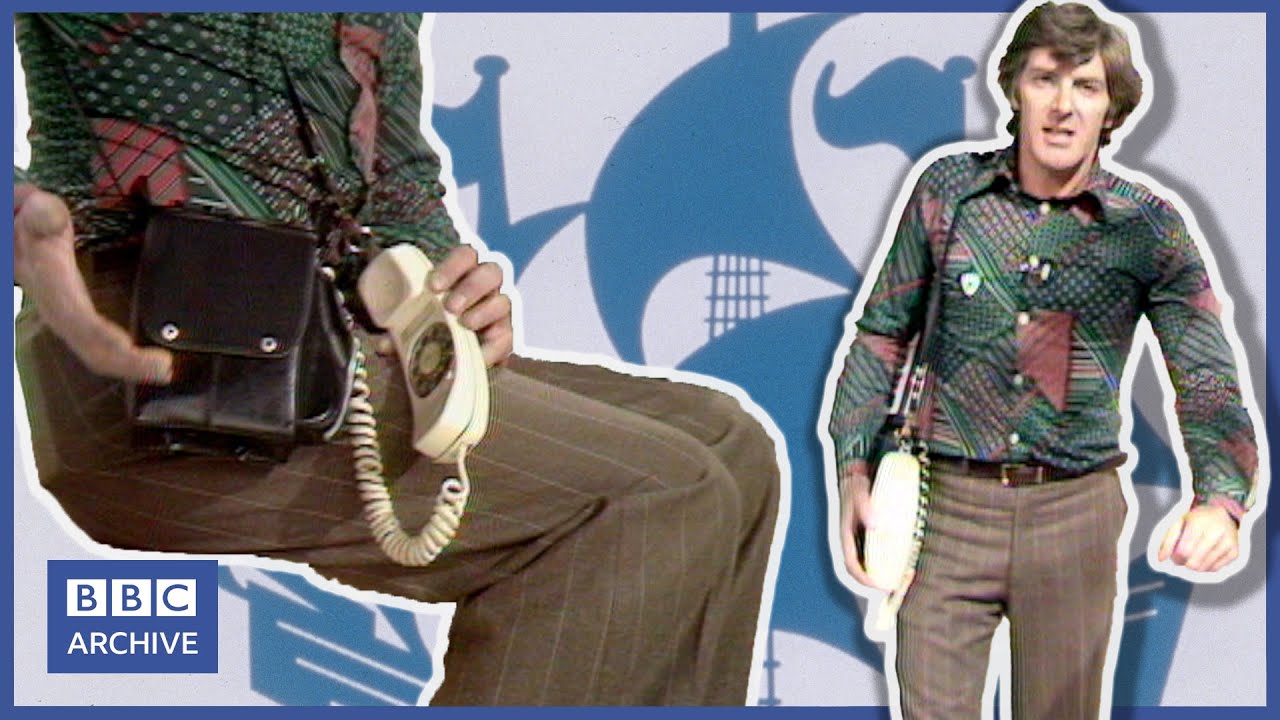

【1980年代の携帯電話】→p.254

1976: Introducing the incredible, cordless ‘MOBILE’ phone | Blue Peter | Retro Tech | BBC Archive

1973年にモトローラのDyna TACは開発されていたが,まだ商用化の段階ではなかった。76年のBBCで紹介されているのは,持ち運び可能な形式の携帯電話(日本ではショルダーフォンと呼ばれた)である。

「RETRO TECH」 DynaTAC編

1973年にモトローラのエンジニアであるマーティン・クーパーが開発したDyna TACは,車載型ではなく,手で持ち運びが可能な最初の携帯電話であるといわれる。これをもとに開発が進められ84年にDyna TAC 8000Xが世界初の携帯電話として市販された。Retro Techでは実際の機器や機能を,クーパーのインタビューを交えて解説するとともに,80年代から2000年代初頭のさまざまなデザインのポケットベル(pager)と携帯電話を紹介している。

携帯電話の歴史 “バブルの象徴”ショルダーフォンから5Gスマホまで(TBSアーカイブ)

日本の携帯電話の歴史を,自動車電話から1985年のショルダーフォン,ハンディーフォン(手持ち式の携帯電話),携帯電話の小型化,2000年代の機能性の向上を経て,スマートフォンの登場とSNSの浸透,格安スマホの普及から5Gまでたどる。iPhone 3Gを日本で発売した際の「携帯電話がインターネットマシンになる」というソフトバンク孫正義のコメントが興味深い。

Docomo Flip Phone Collection | F-06DGirl’s SH-02B SH-04B SH-04C SH-04D N906iμ Kawaii Flip Phone

ドコモから発売された過去の携帯電話を,機能面よりは「かわいい」デザインの視点から紹介する動画。現在からすれば奇妙なものまで,モバイルメディアの形態や発展の方向性にはさまざまな可能性があったことを思わせる。

【常時接続のメディア】→p.256

ポケベルがサービス終了 きょうで「3470」(19/09/30)

日本でも携帯電話が普及する以前,1980年代から90年代半ばに個人間のモバイルコミュニケーションを担ったのはポケットベル(ポケベル)だった。デバイス間で直接メッセージを送信できず,一度固定電話を経由する仕組みは今の視点からすると不便だが,それでも当時は個人にメッセージを送信できる重要なメディアだった。2019年にポケベルのサービスは終了した。

【デジタル化と多機能化】→p.258

スマホ普及で・・・「iモード」公式サイトがきょう終了(2021年11月30日)

【NTTドコモ】iモードの公式サイト終了へ 2021

1999年に開始したNTTドコモの携帯電話経由のインターネット接続サービスi-modeは,ピーク時の2010年には4900万人超が利用し,インターネットを身近にするとともに,モバイルメディアを中心とした各種サービスを発展させた。スマートフォンの普及に伴い利用者が急減し,21年に公式サイトが終了,26年までにすべてのサービスが終了することになった。

2 スマートフォン社会の到来

【iPhoneと電話の再発明】→p.261

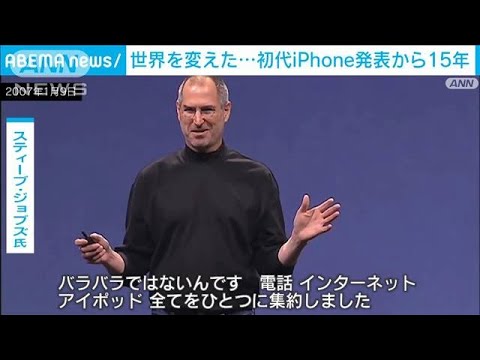

初代iPhone発表から15年 ジョブズ氏が起こした革命の軌跡(2022年1月10日)

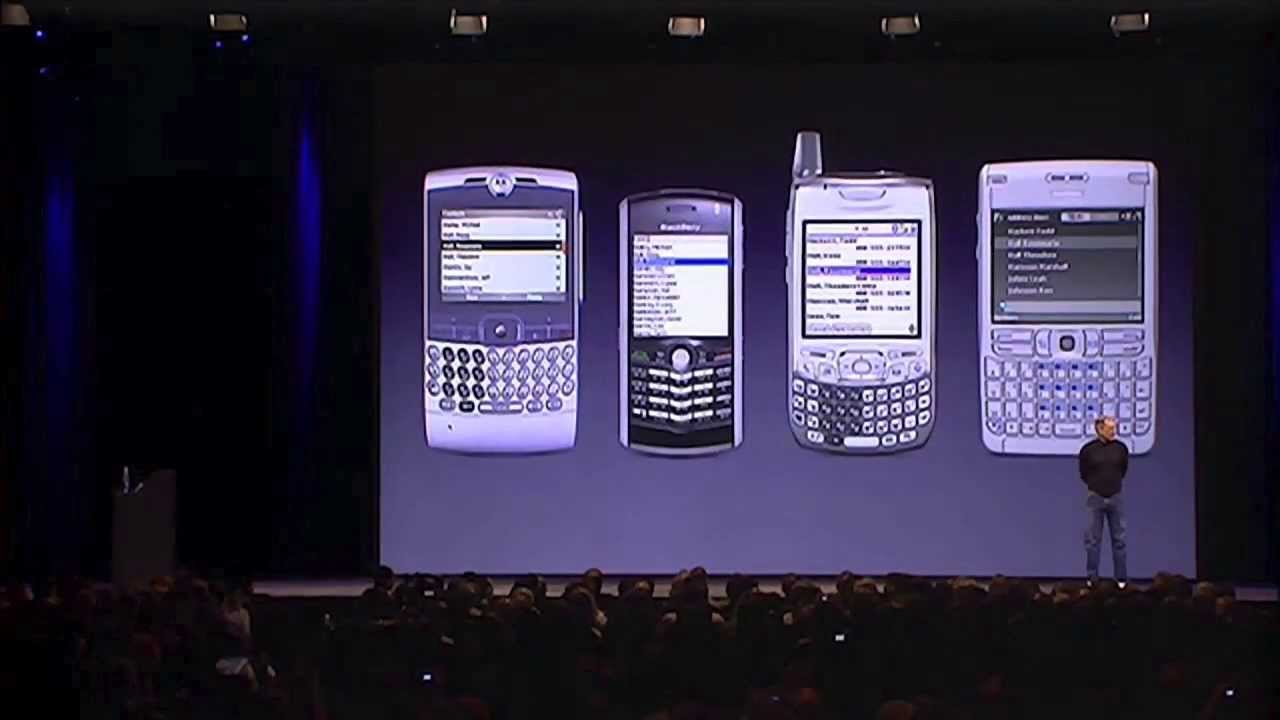

iPhone 1 – Steve Jobs MacWorld keynote in 2007

2007年に初代iPhoneが発表された。それ以前からIBMやノキア,ブラックベリーのスマートフォンが発売されていたが,iPhoneは一気にスマートフォンを世界中で普及させることになる。ニュースの中で紹介されているプレゼンテーションのなかで,ジョブズはiPhoneを,携帯電話,インターネット接続機器,音楽プレイヤーを一体化した「電話の再発明」と呼んだ。それから15年で累計10億人が使用する機器となった。

Most Popular Cell Phone Brands Ever 1977 – 2020

1977年から2020年までの携帯電話の販売数の推移を9分にまとめた動画。1980年代までの第1世代の携帯電話の開発は日本企業とモトローラ,ノキアといった北欧企業の寡占状態にあった。90年代の第2世代はモトローラ,ノキアの2強体制となり,日本企業は世界市場で急速にシェアを低下させていく。2000年代からサムソンが着実に業績を伸ばし,10年代にはiPhoneにより急拡大したAppleに加え,ファーウェイ,シャオミといった中国のメーカーが業績を拡大する。

【第4世代通信と常時接続社会】→p.263

SPICY CHOCOLATE – ずっと feat. HAN‐KUN & TEE(2013年)

2013年のNTT Docomo「想いをつなぐ」篇CMソングにもなった『ずっと』のMV。CMと同様,離れた2人の関係をつなぐメディアとしてのスマートフォンが描かれる。常時接続のメディアとしてのスマートフォンは,新しい遠距離の親密性,モバイルな関係を生み出すとともに,その成立のしがたさや接続不安を顕在化するメディアにもなっている。監督は内野延。

KANA-BOON 『ないものねだり』Music Video(2013年)

スマートフォンは「想いをつなぐ」だけではない。同じ2013年の『ないものねだり』が描き出すのは,常にそこにあるがゆえに,むしろコミュニケーションを阻害するメディアとしてのスマートフォンである。同じ時間同じ場所に一緒にいる間もスマートフォンを見て,ネットに接続し,常に入ってくる情報に気を取られ心ここにあらずという状況もよくみられる光景となった。監督は山岸聖太。

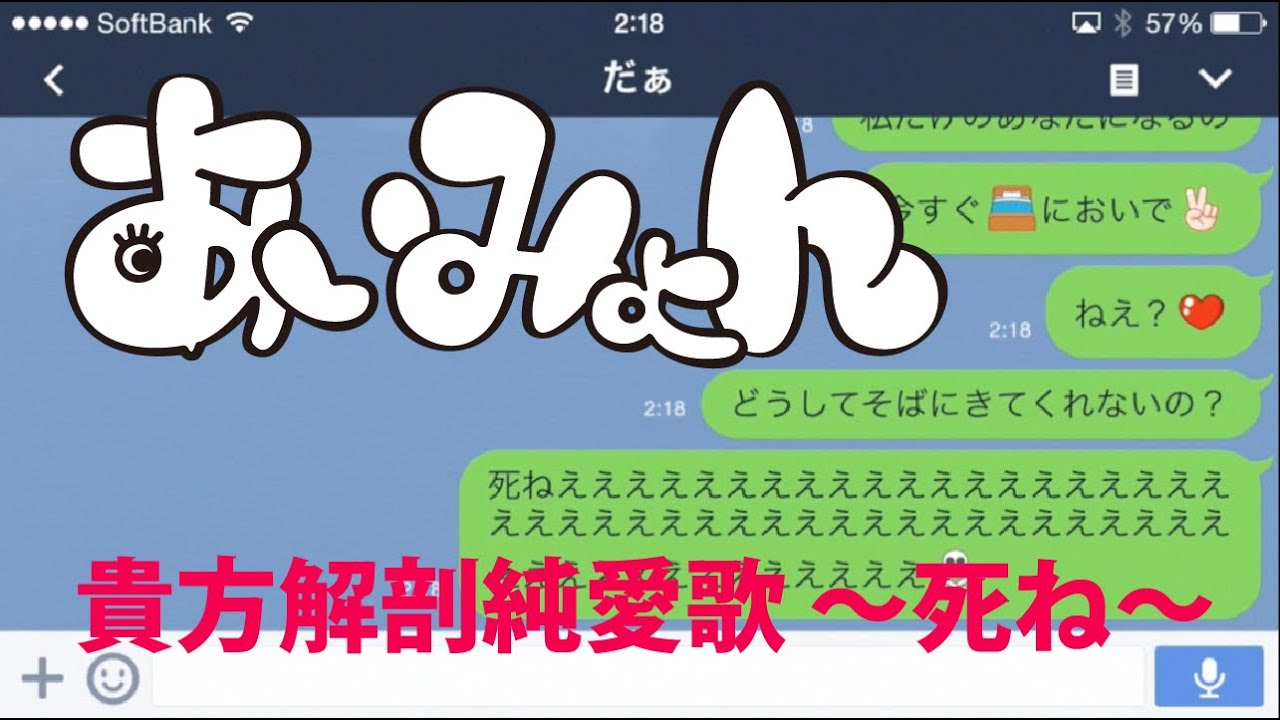

あいみょん「貴方解剖純愛歌 〜死ね〜」LINEで作ったリリックムービー(2014年)

際限なく長文を書き連ねることができるメールに対して,ラインによって,短文の連続とスタンプによるコミュニケーションが新たに定着した。また既読表示がつくことで,既読無視や未読無視が可視化され,接続不安がかえって煽られることにもなった。あいみょんの『貴方解剖純愛歌』は,深夜にスマートフォンで複数のアプリを切り替えながら,ラインを送り続ける様子がそのままリリックビデオになっている。

【すべてがスクリーン】→p.264

iPhone X Trailer – Apple(2017年)

初代iPhoneの発表から10年を経た2017年,AppleはiPhone Xを発表する。「すべてがスクリーン」をキャッチコピーの1つに採用したiPhone XのCMはほとんどがスクリーンとカメラを使った機能の紹介に費やされており,電話はまったく登場しない。10年かけて,i「Phone」は映像メディアになっていたといえるかもしれない。

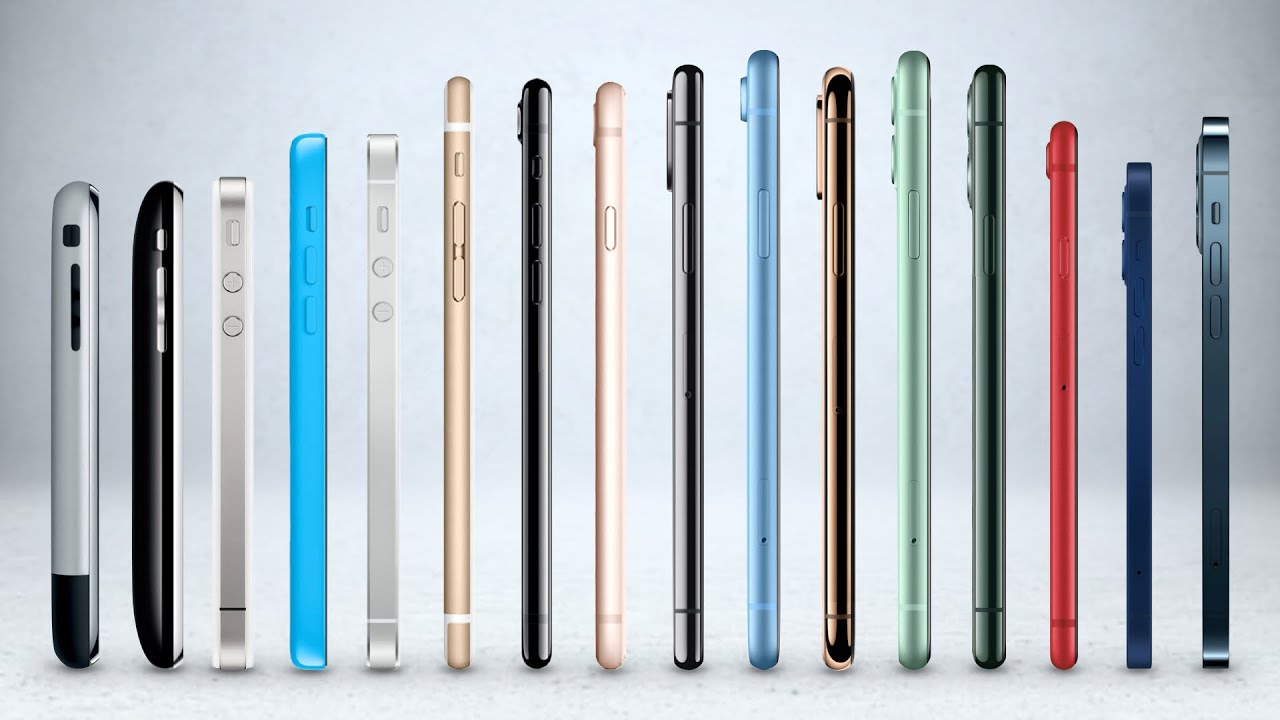

History of the iPhone(2020年)

Reviewing EVERY iPhone Ever!(2021年)

2007年の初代iPhoneから21年のiPhone 13までの間にもiPhoneは大きくその機能を変えてきた。スクリーンやカメラ,アプリの機能だけでなく,デザインの方向性も何度か大きく変わっていることがわかる。

【コラム18 過去のCM・MVとメディアの夢】→p.265

RADWIMPS – 携帯電話 [Official Music Video](2010年)

日本では2008年のiPhone3Gの発売がはじまる。しかし,当初すぐにスマートフォンが普及したわけではない。10年にはその普及率はいまだ1割に満たなかった。10年の『携帯電話』のMVはガラケー(フィーチャーフォン)と呼ばれた第3世代携帯電話を主題としている。メールは紙飛行機,電話は糸電話,電話帳(連絡先リスト)は登録されている人によって表現され,携帯電話自体が自分のアイデンティティと結びついた1つの個室となっている。この時期の携帯電話は多機能化していたとはいえ,その中心には個人間のコミュニケーションがあったことがうかがえる。監督は月川翔。

キュウソネコカミ 「ファントムヴァイブレーション」PV(2013年)

2010年からわずか3年の間にスマートフォンの普及率は6割を超え,20代の普及率は8割に達した。「スマホはもはや俺の臓器」という歌詞が印象的な『ファントムヴァイブレーション』のMVは,CM,電話,メール,LINE,アプリなど機能が分散し,四六時中着信が入り続けるスマートフォンが日常化した若者の生活を描く。『携帯電話』の歌詞の「君」があくまで具体的な相手に対する呼びかけなのに対し,この曲の歌詞で「誰よりも見つめている」「君」とはスマートフォンのことである。監督は加藤マニ。

【スマートフォン社会と移動体通信の四半世紀】→p.267

『平成29年版 情報通信白書』はスマートフォン社会とデータ主導社会の到来をともに宣言した。2017年にはスマートフォンとSNSは一体となって普及しており,社会の基盤とも言えるツールになったという。また他方でこの年の『情報通信白書』はポスト・スマートフォンの動向も紹介している。

中田ヤスタカ – White Cube [MV](2018年)

中田ヤスタカのアルバム『Digital Native』に収められた『White Cube』のMVでは,スマートフォンのオンラインゲームの空間と日常生活が並行して描かれる。両者は地続きで等価であり,オンラインの空間は日常の中に自然に溶け込んでいる。それがDigital Nativeの感覚ということかもしれない。監督は木綿達史。

showmore – now (feat. SIRUP) (Official Music Video) (2019年)

スマートフォンが日常に自然に溶け込む一方で,この装置を手放せなくなっていることに対する違和感もまた徐々に広がっている。常時接続のメディアは,つねに「いまここ」に侵入して,わたしたちの注意を奪っていく。『now』のMVは,スマートフォンからの侵入者が人々から「now」を奪い,エイリアンに変えてしまう様子をユーモラスかつ少し不気味に描き出している。監督は上田昌輝 & moi.。

NewJeans (뉴진스) ‘Hype Boy’ Official MV (Intro)(2022年)

NewJeansの『Hype Boy』のMVはスマートフォンとSNSと一体化したZ世代の生活を描き出す。グループLINEの画面からはじまるイントロに続き,MVは4つの映像に分岐する。メンバーごとに4つのストーリーが別々に展開するが,常に互いにSNSでコミュニケーションを取り合い,経験を共有している。MVの構造もまたスマートフォンとSNSを中心に再編されつつある。

3 データ主導型社会と民主主義

【忘れられる権利とGDPR】→p.270

映画『ソーシャル・ネットワーク』予告編(2010年)

2004年に創業したフェイスブックは,もともとハーバード大学の学生向けのプロフィール情報の公開と交流を促進するサービスだった。それから次第に対象を各大学に広げ,06年には一般に公開された。『ソーシャル・ネットワーク』は最初期のフェイスブックを,学生の悪ノリのような創業期からサービスの急拡大に伴い,内部分裂と訴訟を抱える危機までを描く。デヴィッド・フィンチャー監督。

Shoshana Zuboff on surveillance capitalism | VPRO Documentary

『監視資本主義』で知られるショーシャナ・ズボフによる「ビッグデータ強盗」と化したビッグテックに対する批判的解説。プラットフォーム企業による個人データの利活用は,経済の成長につながる,あるいはサービスの向上のためという理由で肯定されてきた。しかし,その行き過ぎのもたらす弊害がさまざまな形で明らかになりつつある。利便性と引き換えに個人データを提供し,日常生活に追跡や監視を行き渡らせることで,私たちは何を失っているのだろうか。

【ポスト・スマートフォンの行方】→p.274

動画でわかるSociety 5.0 令和3年版科学技術・イノベーション白書(2021年)

2016年の「第5期科学技術基本計画」は,世界に先駆けて「Society 5.0」を実現することが目標に掲げられた。それではSociety 5.0とはいったいどのような社会なのか。上に挙げた2つの動画は,文部科学省と経団連がそれぞれ示したSociety 5.0のイメージである。新しいテクノロジーとともに向かうとされるこの「未来社会」の可能性と課題はどこにあるといえるだろうか。

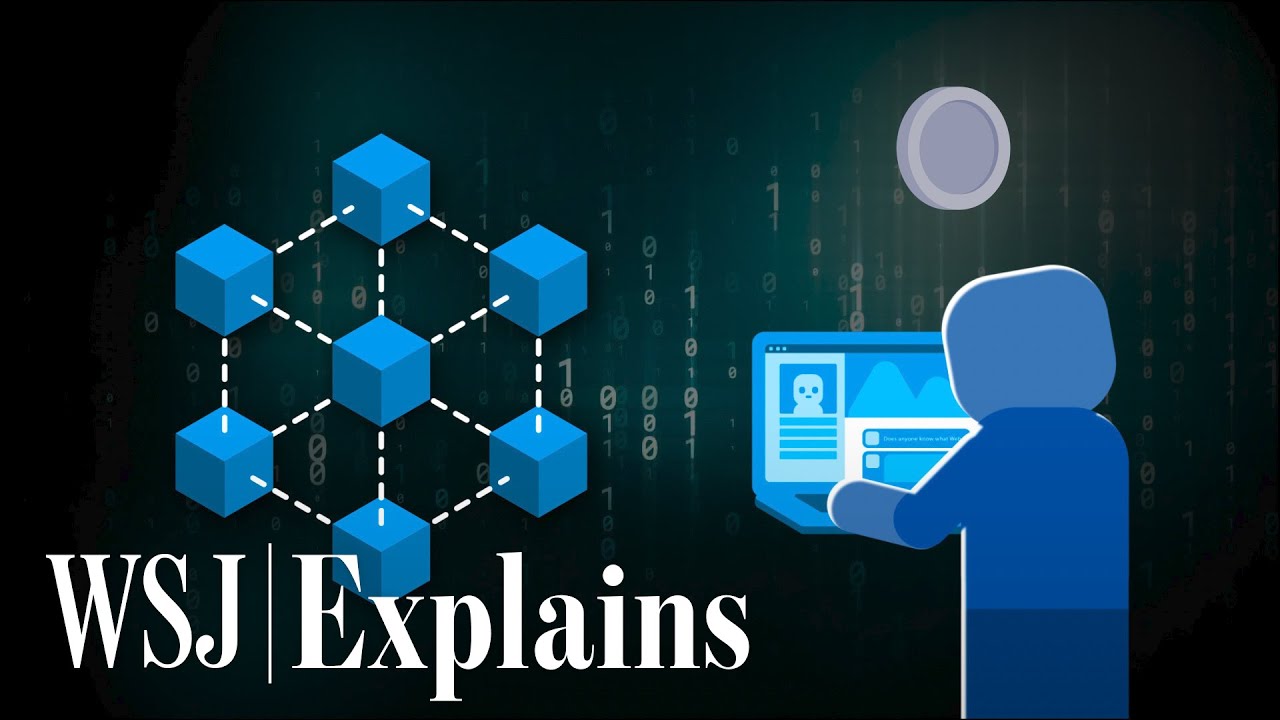

Why Some See Web 3.0 as the Future of the Internet | WSJ(2022年)

黎明期のインターネット(Web1.0)は,プログラミングの方法を知っていれば誰もが構築に参加できる世界でもあった。Web2.0は,ソーシャルメディアなどによってプログラミングを知らなくとも双方向的なコミュニケーションを行える空間となり,数々の新しいサービスや文化を生み出した一方で,少数の巨大なテック企業によって支配され,ユーザーの個人データが企業により独占的に収集される世界になった。これに対し,ユーザーが自らのデータを管理し,よりオープンで分散的なWeb3.0の構築が,2010年代後半から提唱されるようになった。WSJの動画ではWeb3.0の基本的な仕組みと,楽観派と懐疑派のそれぞれの見解を紹介している。またWeb3.0の開発にはすでに多額の資金が投入されているため,もしそれが機能しないことがわかったとしても,しばらくの間は人々の話題になり続けるだろうと指摘している。

【情報社会の考古学】→p.275

Google, Facebook, Amazon – The rise of the mega-corporations | DW Documentary(2022年)

A city in crisis: How fentanyl devastated San Francisco – BBC Newsnight(2022年)

最も豊かで最もリベラルな州の一つであるカリフォルニア州では,シリコンバレーの成長に牽引され,2000年代以降に雇用が増加し人口が流入した。しかしその結果,住宅価格が高騰し,ホームレスが顕著に増加することになる。最も裕福な住宅地とホームレスが溢れ貧困と薬物が蔓延する路地が隣り合い,その間に大きな格差と対立が生まれている。やみくもにシリコンバレーを成功例と見なし目標とする前に,その失敗から学ぶ必要がある。情報産業の振興は他の社会保障政策と併せて進めなければ,新たな悲劇を引き起こす可能性がある。

Jamiroquai – Virtual Insanity (Official Video)(1996年)

ジャミロクワイ「Virtual Insanity」は,新しいテクノロジーを求め,それに支配されていく「バーチャルな狂気で作られた未来」を歌っている。インターネットが普及し,映画にCGが取り入れられ,デジタル化が進展した時期(1996年)のMVは,今なお私たちが便利なように見えて,その実テクノロジーに支配された世界に棲んでいるのではないかと問いかける。

【さらに考えるために】

A Day Made of Glass… Made possible by Corning. (2011)

世界最大のガラスメーカーであるコーニングが2011年に構想したガラスがスクリーンになる未来。実際にこうした技術はすでに実用化されているが,10年以上が経過した現在,私たちの日常はいまだここで描かれている未来のようにはなっていない。今後の技術的な発展に伴ってガラスのスクリーンが普及していくのだろうか,それとも何らかの課題により普及が進まないといえるだろうか。

Xiaomi スマートグラス |ショーケース |目の前のディスプレイ(2021年)

Breaking down language barriers with augmented reality | Google(2022年)

「将来スマートフォンは過去のものになるかもしれません」というナレーションからはじまるシャオミのスマートグラスのCMは,スマートフォンの機能がメガネ型のデバイスに統合される未来を描いている。これに対しGoogleは音声認識と自動翻訳を組み合わせたコミュニケーション端末としてのスマートグラスを打ち出している。ポストスマートフォンの行方は,グラス型の端末に限定しても,その開発や普及の方向性はまだ定まっていない。

The Anti-Smartphone Revolution(2022年)

人気歌手のセレーナ・ゴメスは数年間インターネットから離れることでより充実した生活を送ることができるようになったと語った。現在インターネットを完全に離れて生活することは困難だが,あえてスマートフォンを離れて,インターネット接続ができない携帯電話=dumb phoneに戻る人々,とくに若い世代が増えていることが指摘されている。実際スマートフォンの普及率が頭打ちなのに対し,近年dumb phoneの販売台数は増加する傾向にあるという。それはスマートフォンの代替策の模索であり,その意味ではdump phoneもまたポストスマートフォンの動向の1つといえるだろう。

Valley – Like 1999 (Official Video)(2021年)

ネットのない2000年以前に戻ろう,1999年であるかのように振る舞おう,と呼びかけるトロントのバンドValleyの『Like 1999』は,現在当たり前になっているデジタル録音,オートチューン,携帯電話のない時代へのノスタルジーを隠そうとしない。しかしそれはタイムマシンによってではなく,スマートフォンを裏返してコースターにすることで可能になる。スマートフォンのない生活への想像力は,「スマートフォンの次」を考えるためにも重要であるかもしれない。

参考文献

- Apple,2020,「サプライヤー責任――2020年進捗報告書」

- Apple,2021,「Apple のサプライチェーンにおける人と環境――2021年年次進捗報告書」

- Cisco, 2019, Visual Networking Index: Forecast and Trends, 2017– 2022, Cisco.

- 電波技術審議会編,1984,『電波利用の長期展望――高度情報社会の発展をめざして』電波振興会

- エリオット,アンソニー/アーリ,ジョン,2016,遠藤英樹監訳『モバイル・ライブズ――「移動」が社会を変える』ミネルヴァ書房

- フータモ,エルキ,2015,太田純貴訳『メディア考古学――過去・現在・未来の対話のために』NTT出版

- 五十嵐太郎,2001,『終わりの建築/始まりの建築――ポスト・ラディカリズムの建築と言説』INAX出版

- 泉一雄・関清三,1981,「移動通信技術の現状と今後の動向」『テレビジョン学会誌』35(6),2–10.

- マノヴィッチ,レフ,2013,堀潤之訳『ニューメディアの言語――デジタル時代のアート,デザイン,映画』みすず書房

- マーヴィン,キャロリン,2003,吉見俊哉・水越伸・伊藤昌亮訳『古いメディアが新しかった時――19世紀末社会と電気テクノロジー』新曜社

- 松田美佐,2012,「『ケータイ』の誕生」岡田朋之・松田美佐編『ケータイ社会論』有斐閣

- 松田美佐・土橋臣吾・辻泉編,2014,『ケータイの2000年代――成熟するモバイル社会』東京大学出版会

- 松田美佐・岡部大介・伊藤瑞子編,2006,『ケータイのある風景――テクノロジーの日常化を考える』北大路書房

- マーチャント,ブライアン,2019,倉田幸信訳『ザ・ワン・デバイス――iPhoneという奇跡の〝生態系〟はいかに誕生したか』ダイヤモンド社

- 見田宗介,1996,『現代社会の理論――情報化・消費化社会の現在と未来』岩波書店

- 内閣府,2016,「第5期科学技術基本計画」(URL=https://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/5honbun.pdf)

- 中嶋信生,1991,「移動体通信」『テレビジョン学会誌』45(12),50–55.

- パリサー,イーライ,2016,井口耕二訳『フィルターバブル――インターネットが隠していること』早川書房

- ロビダ,アルベール,2007,朝比奈弘治訳『20世紀』朝日出版社

- 佐藤俊樹,2010,『社会は情報化の夢を見る――新世紀版 ノイマンの夢・近代の欲望』河出書房新社

- スミス,ブラッド&ブラウン,キャロル・アン,2020,斎藤栄一郎訳『Tools and Weapons――テクノロジーの暴走を止めるのは誰か』プレジデント社

- 総務省,2014,『平成26年版 情報通信白書』総務省

- 総務省,2015,『平成27年版 情報通信白書』総務省

- 総務省,2017,『平成29年版 情報通信白書』総務省

- 総務省,2020,『令和2年版 情報通信白書』総務省

- スタンデージ,トム,2011,服部桂訳『ヴィクトリア朝時代のインターネット』NTT出版

- スタインバーグ,マーク,2018,岡本健・松井広志訳「物流するメディア――メディアミックス・ハブとしてのコンビニエンスストア」岡本健・松井広志編『ポスト情報メディア論』ナカニシヤ出版

- Steinberg, Mark, 2019, The Platform Economy: How Japan Transformed the Consumer Internet, University of Minnesota Press.

- サンスティーン,キャス,2018,伊達尚美訳『#リパブリック――インターネットは民主主義になにをもたらすのか』勁草書房

- 武邑光裕,2018,『さよなら,インターネット――GDPRはネットとデータをどう変えるのか』ダイヤモンド社

- 田中浩太郎,1970,「日本万国博の電気通信設備について」『電気学会雑誌』90(6),9–17.

- 富田英典,2009,『インティメイト・ストレンジャー――「匿名性」と「親密性」をめぐる文化社会学的研究』関西大学出版部

- 富田英典編,2016,『ポスト・モバイル社会――セカンドオフラインの時代へ』世界思想社

- 富田英典・藤本憲一・岡田朋之・松田美佐・高広伯彦,1997,『ポケベル・ケータイ主義!』ジャストシステム

- 土屋大洋,2015,『サイバーセキュリティと国際政治』千倉書房

- タークル,シェリー,2018,渡会圭子訳『つながっているのに孤独――人生を豊かにするはずのインターネットの正体』ダイヤモンド社

- 吉川憲昭,1981,「移動通信」『電気学会雑誌』101(8),45–48.

- 吉見俊哉,2016,「テレビ・コマーシャルからの証言――アーカイブが開く地平」『視覚都市の地政学――まなざしとしての近代』岩波書店,275–94.

- 吉見俊哉・若林幹夫・水越伸,1992,『メディアとしての電話』弘文堂