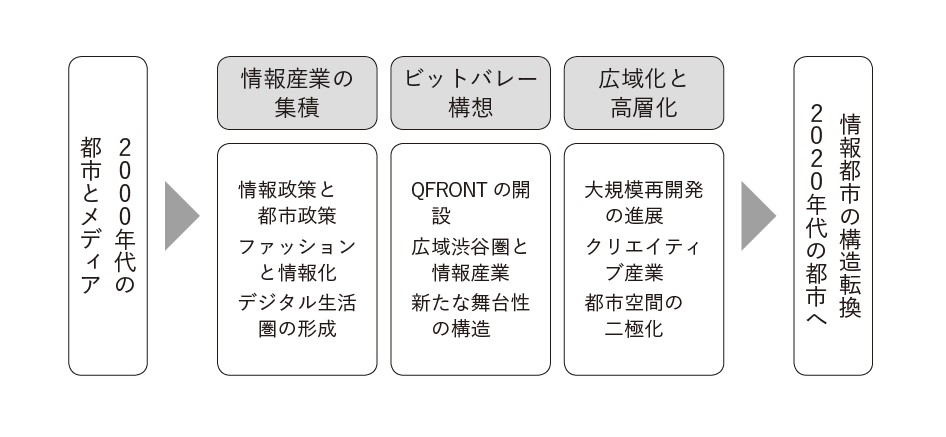

Chapter structure

Quiz

Q8.1 「5年以内に世界最先端のIT国家となる」ことを目標に掲げた「e-Japan戦略」が策定されたのはいつか。

a. 1988年 b. 1995年 c. 2001年 d. 2007年

Q8.2 次に挙げる著者が執筆した書籍のタイトルをそれぞれ選択すること。

(1)サスキア・サッセン (2)マニュエル・カステル (3)リチャード・フロリダ

a.『インターネットの銀河系』 b.『ニューメディアの言語』 c.『クリエイティブ都市論』 d.『グローバル・シティ』

Q8.3 渋谷駅前にQFRONTが開業したのはいつか。

a. 1973年 b. 1985年 c. 1999年 d. 2011年

関連資料

1 情報都市と産業の集積 →p.175

1991 渋谷駅辺り 日曜日 Shibuya Daytime Station Area 19910609

いわゆるバブル崩壊が起きた1991年の渋谷駅周辺の様子。ハチ公口改札からスクランブル交差点の周辺,また山手線の改札からホーム,原宿方面に向かう車内の様子なども記録されている。この頃はまだインターネットは普及しておらず,モバイルメディアの中心はポケットベルだった。日本でインターネット元年ともいわれた95年前後から,渋谷周辺にIT企業が集積していく。

宇多田ヒカル – Wait & See ~リスク~(2000年)

2000年4月にリリースされた宇多田ヒカルの『Wait & See』のMVには,前年末に開設したばかりのQFRONTが登場する。飛行可能なオートバイに乗って宇多田が疾走するというSF仕立てのMVには,早朝5時台の人影のない渋谷の街並みや駅構内の様子が記録されている。J-POPのMVのなかでは,全編にCGが使われた早い時期の作品でもある。

m-flo / come again(2001年)

「金曜日のスカラに君を忘れに、踊り明かすよ、今夜」という歌詞の「スカラ」はかつて渋谷の宇多川町にあったクラブ「LA SCALA」のこと。渋谷周辺に集積したクラブでの音楽の流通と,それらと連動した新しい表現の登場も,この時期のポピュラー音楽を考えるうえで重要である。またライブハウスやクラブの集積は,渋谷にネットベンチャーが集まる要因の1つにもなった。このMVですれ違いの要因となるのは第2世代の携帯電話。

2 QFRONTとビットバレー構想→p.182

【LIVE】渋谷スクランブル交差点 Shibuya Scramble Crossing Live Camera

日本で最も多くのライブカメラが設置されている場所の1つが渋谷のスクランブル交差点である。私たちはさまざまな位置・角度からスクランブル交差点を行き来する人々を,QFRONTやスクランブルスクエアの展望台からだけでなく,世界中からリアルタイムで観察することができる。駅前の交差点は人・モノ・情報が絶えず行き来する結節点となっており,そのこと自体が視線を集める構造となっているといえるだろう。

Lost in Translation Official Trailer(2003年)

The Fast and the Furious: Tokyo Drift Official Trailer(2006年)

2000年代には訪日外国人の数が増加し,東京のなかでも渋谷に注目が集まる。その要因の1つはQFRONTが開設し,視覚的な舞台性が増したスクランブル交差点にあるといえるだろう。映画『ロスト・イン・トランスレーション』では旅行客が一時的に自分を見失い,再発見するエキゾチックな舞台として,『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT』では危険と隣り合わせの魅力に満ちた舞台として,渋谷が選ばれている。映画やMVで渋谷のイメージが世界的に流通し,旅行客を集め,スクランブル交差点は写真撮影の舞台となり,また多くの観光客を集めていく。

【W杯】日本勝利!その時東京・渋谷では喜び爆発(10/06/25)

2000年代にスクランブル交差点は観光客を集める舞台となるとともに,ワールドカップなど国際的な試合の際にサポーターが集まる場所となる。10年のワールドカップで日本代表が決勝トーナメントに進出した際には,大勢のサポーターが集まり,警察が交通整理を行う事態になった。

「ナイキ公園」整備へ 渋谷区が宮下公園で行政代執行(2010年)

2000年代には新自由主義的な政策により,非正規の不安定雇用が拡大し,社会問題化した。とくにリーマンショックによる派遣切りが問題となった09年5月にはデモ「自由と生存のメーデー」が約600人の参加者を集め,サウンドカーを先頭に渋谷から原宿を一巡し,宮下公園に集合した。渋谷は若者によるデモや集会の舞台にもなっていたのである。それに対し,6月に渋谷区はナイキに宮下公園の命名権を売却し,施設の改修と一部有料化の契約を結ぶことになる。

m-flo / All I Want Is You(2012年)

m-floの『All I Want Is You』のMVは渋谷を舞台にした2人のすれ違いを,分割された2画面で描いている。別々の方向から駅に到着した2人が,同じ時間同じ場所にいてもすれ違ってしまうのは,谷底にある渋谷駅周辺の構造が上下にわたって複雑に入り組んでいるからである。またすれ違いをもたらすもう1つの要因となるモバイルメディアは,この時期にはスマートフォンに切り替わっている。

渋谷には機動隊 “ハロウィーン騒ぎ”で逮捕者も(14/11/01)

2010年代にはワールドカップだけでなく,ハロウィンや年末カウントダウンの際に大勢の人々が集まる場所となった。その一方で迷惑行為やゴミ捨てなどが問題化し,14年のハロウィンからは機動隊が出動する騒ぎとなっていく。

CITYGIRL / TOKYO HEALTH CLUB official MV(2014年)

渋谷の夜をワンショットで撮影するMV。同じ時間同じ場所ですれ違う人であってもまったく異なる背景,異なる目的でこの街に集まっていることを思わせる。センター街を中心に細い路地が複雑に入り組んだ渋谷の構造を裏道から捉えるとともに,2014年という大規模な再開発前のある冬の夜の記録にもなっている。

3 高層化と広域化の先に→p.189

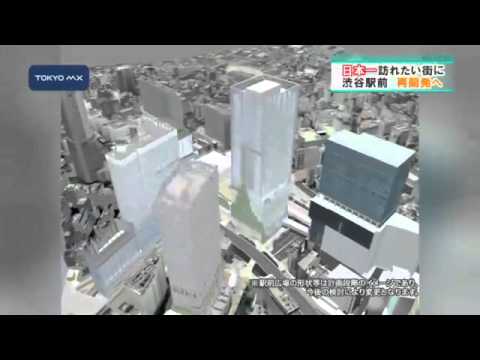

“日本一訪れたい街へ” 渋谷駅前再開発へ…高層ビル工事開始(2014年)

2014年には駅前再開発の要となる超高層の渋谷スクランブルスクエアの工事が始まる。東急電鉄社長の「新たな五輪に向けて多くの方が来てくれるためにどのような街を作ったらいいか」という言葉が物語るように,20年と東京オリンピックの開催は,渋谷の再開発が目指す地点の1つであった。

DAOKO 『ShibuyaK』 Music Video(2015年)

DAOKOの「ShibuyaK」では,最先端としてはなく「何でもあるけど何にもない」街とそこに集まる「私」が描かれる。QFRONTのある交差点も当たり前の風景となり,109やパルコも,ドンキホーテやフォーエバー21と同様,大量生産・大衆的な街の風景の一部として歌われている。

ぼくのりりっくのぼうよみ – 「sub/objective」(2015年)

DAOKOと並びこの時期に動画サイトから人気を得てデビューしたぼくのりりっくのぼうよみ(現・たなか)の「sub/objectitve」では,若者文化の象徴としてのラップやスケートボードが取り上げられるとともに,アイデンティティの獲得/喪失の舞台として渋谷が選ばれている。

水曜日のカンパネラ『メデューサ』(2015年)

2015年に渋谷PARCOが一時閉館した際にはそれを主題としたMVがいくつか作られている。欅坂46 の『渋谷からPARCOが消えた日』が直接かつてのPARCOを歌ったのに対し,水曜日のカンパネラの『メデューサ』はMVの舞台を渋谷駅前からPARCOまで,そして閉館したPARCOのなかに設定している。ミニシアター系の映画が参照され,また映像の最後にPARCOのロゴが示されるなど,当時のCMを思わせる構成になっている。監督は山田智和。

MAN WITH A MISSION 『Memories』(2016年)

2016年に閉館したミニシアター・シネマライズを舞台としたMV。エントランスのチケット売り場,客席,映写室,残されていたフィルムの映写機など閉館前の姿が記録されている。最後にミニシアターは一夜限りのライブ会場に変わる。渋谷という街に点在するライブハウスとミニシアター,映画と音楽のつながりを感じさせるMV。監督は蜷川実花。

欅坂46 『サイレントマジョリティー』(2016年)

2016年の欅坂46のサイレントマジョリティー(池田一真監督)は工事中の渋谷ストリームの建設予定地を舞台にしており,かつての渋谷と新しく建設中の渋谷の移行期の光景を記録した映像として見ることができる。また大森靖子による同曲のカバーのMV(番場秀一監督)は同じ時期の渋谷川を舞台としており,こちらも消えつつある光景を記録にとどめている。

宮下公園の解体工事着工に野宿者ら抗議(2017年)

2017年には宮下公園の解体工事が始まる。ナイキへの命名権売却の際からたびたび反対の声があがっていたが,複合商業施設やホテルと一体化した再整備の計画と解体工事に対して,大きな反対運動が起きた。Our Planet-TVは当時の反対派の声を記録している。

「渋谷ストリーム」 新しいランドマークの魅力とは(18/09/14)

2018年には東急東横線渋谷駅の跡地に複合施設「渋谷ストリーム」が開業する。オフィス階にはGoogle日本法人が入居し,地上部分では暗渠化していた渋谷川と水辺の景観を再生し,遊歩道と一体になった整備を行った。JR渋谷駅の乗降者数はこの頃にはJR全駅中かつての3位から6位まで下落する一方,「どこまでいっても渋谷は日本の東京」(kemio)が若者の流行語になり,ハロウィンや年越カウントダウンの際に人が集中する場所になるなど,流行の発信地の役割は維持されていく。

渋谷,“ビットバレー2.0”のカオス『日経BP』2016

BIT VALLEY 2019 イベントオープニングムービー

2010年代の大規模再開発の中で,Google日本法人の移転に象徴されるように,IT企業の集積地としての渋谷=ビットバレーの再興が目指されるようになる。TechnologyとCreativityに都市の未来を託し続けてきたのが,渋谷の特徴といえるかもしれない。

ARASHI – Turning Up [Official Music Video](2019年)

『Turning Up』のMVは2019年11月に開業したばかりの渋谷スクランブルスクエアの展望台(渋谷スカイ)で撮影されている。飛行機でロサンゼルスに向かうシーンが登場するように,この頃にはまだ新型コロナウイルスの存在は知られておらず,東京オリンピックも20年に開催される予定だった。

藤井 風 – “もうええわ” Official Video(2020年)

一方,藤井風の「ももええわ」のMVは(森山大道の写真を想起させる)路上の犬の視点から,とくにフォトジェニックではない再開発中の渋谷の姿を映し出す。路上に打ち捨てられたゴミ,ホームレスの人々,放置自転車,ステッカーとグラフィティ,解体中の工事現場。小綺麗に生まれ変わったミヤシタパークへ向かうガード下のトンネルの前で,藤井風はホームレスの人々とともに「ももええわ 何が大切なん? よう選んで」と歌う。かつてその場所に積み上げられていた段ボールハウスも今はもう姿を消してしまった。

【Nスタ】あの宮下公園が・・・屋上公園施設オープン(2020年)

宮下公園はそれまでのイメージからは一新された複合商業施設とホテル等が一体化したミヤシタパークに生まれ変わった。再開発によって新たに開業した施設の中でもとくに若者が集まる施設になったといえるかもしれない。それは新しい渋谷の象徴である。と同時に,その歴史を記憶にとどめておくことは再開発によって失われたものの所在を知るうえでも重要である。

【渋谷川への遡行】→p.196

渋谷川・古川の歩み

江戸時代の渋谷川の上流では水車業が営まれ,下流では河川による交通が盛んで荷揚げ場が作られた。明治期には渋谷川沿いにもいくつもの工場が造られ,商店や住宅ができ,都市化していくことになる。当時の浮世絵やフェリックス・ベアトが撮影した幕末の写真なども紹介しながら,江戸から明治初期の渋谷川の歴史をたどる。

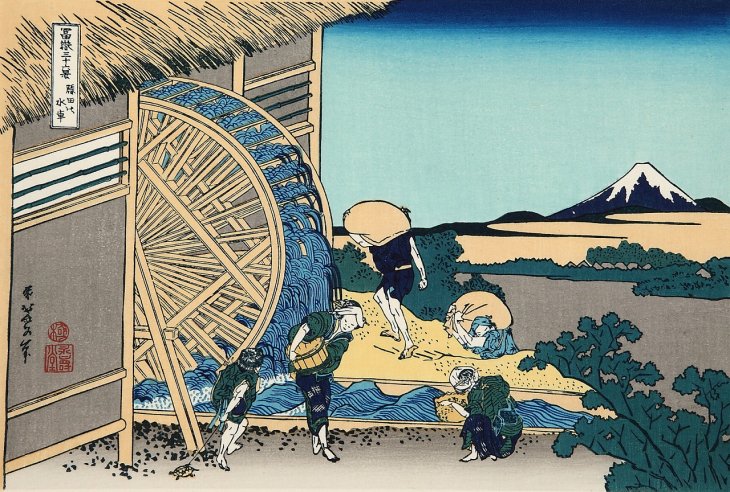

葛飾北斎『富嶽三十六景 穏田の水車』1831-33頃

渋谷川流域の穏田は現在の原宿界隈で,江戸時代には稲作地帯で数多くの水車が精米のために設けられていた。明治期には急速な都市化により,水車のある風景は失われていく。

【さらに考えるために】

【公式】「呪術廻戦」渋谷13面連動デジタルサイネージ レポートムービー【20巻発売記念スペシャルPV/週刊少年ジャンプ】 (2022年)

【推しの子】渋谷スクランブル交差点ジャック映像 (2023年)

2000年代初めには4面だった渋谷スクランブル交差点のスクリーンは22年には13面に達し,複数のスクリーンを横断した大型のプロモーションも行われるようになる。22年の『呪術廻戦』20巻発売の際には,5日間限定で13面が連動したプロモーションが行われた。また23年のアニメ『推しの子』の放送開始の際には,8面の広告と109の巨大看板,アドトラックが連動したプロモーションが行われている。

Squarepusher – Terminal Slam (Official Video) (2020年)

『Terminal Slam』のMVは渋谷に遍在するスクリーンに映し出される広告をDiminished Realityの技術によって作り替えていく。都市に配置されるデジタル広告の仕組みはブラックボックス化されており,単に商品やサービスの情報を提示しているだけでなく,さまざまな方法で個人情報を計測し,ターゲティングしている。「広告に支配されている都市」をテーマにしたこのMVはアルス・エレクトロニカのコンピュータアニメーション部門で栄誉賞を受賞した。監督は真鍋大度と清水憲一郎。

2017年に経済産業省とライゾマティクス,『WIRED』日本版が協働し,3D都市データのデジタルインフラ化が整備された未来について考えていくプロジェクト「3D City Experience Lab.」が開始。3D都市データを活用した新たな体験や価値を見出すべく,調査,プラットフォームの構築,コンテンツ制作を進めている。

2017年にはじまった「3D City Experience Lab.」の試みは,2020年から国土交通省が主導する「PLATEAU」のプロジェクトへと展開する。PLATEAUは,3D都市モデル整備・活用・オープンデータ化のリーディングプロジェクトであり,都市活動のプラットフォームデータとして 3D都市モデルを整備し, そのユースケースを創出。さらにこれをオープンデータとして公開することで,誰もが自由に都市のデータを引き出し,活用できるようにすることを目指した。

Aimer「残響散歌」MUSIC VIDEO(2021年)

【Ado】夜のピエロ(TeddyLoid Remix)(2021年)

millennium parade – Bon Dance(2021年)

とくに実際の街での撮影が制限されたコロナ禍においては,3Dデータを使った都市モデルやバーチャルプロダクションの技術がMVでも大規模に導入されるようになった。3Dデータ化の進展と足利スクランブルシティスタジオの開業(第12章ウェブサポート)は,渋谷駅前のスクランブル交差点を,バーチャル渋谷の構築と共に3D都市データの活用の実験の舞台にしていく。

仮想空間と身体性。映画監督・押井守が語る都市論・創作論(2024年)【前編】【後編】

PLATEAUを用いたMV制作「現実に近いけれど,現実ではないものを探していた」(2023年)

2020年に国土交通省を中心としてはじまった都市3Dデータの利活用のプロジェクトPLATEAUは,民間,自治体,さまざまな主体による都市データの利用を促進している。PLATEAUのWeb Journalでは,3D都市モデルの可能性が具体的な事例とともに紹介されていおり,とくに映画監督・押井守へのインタビューと,アートコレクティブiaiaia(イアイアイア)によるMV制作の裏側の紹介は,こうした都市データが実際の創作にどのように活かされているか(活かされうるか)をわかりやすく伝える。

参考文献

- 赤司正記,1980,「QUICKビデオ情報サービスの概要」『テレビジョン学会誌』34(10),88–91.

- Bunkamura編,2009,『喝采 SHIBUYAから』文化出版局

- カステル,マニュエル,2009,矢澤修次郎・小山花子訳『インターネットの銀河系――ネット時代のビジネスと社会』東信堂

- フロリダ,リチャード,2008,井口典夫訳『クリエイティブ資本論――新たな経済階級の台頭』ダイヤモンド社

- フロリダ,リチャード,2009,井口典夫訳『クリエイティブ都市論――戧造性は居心地のよい場所を求める』ダイヤモンド社

- Florida, Richard, 2017, The New Urban Crisis: How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the Middle Class-and What We Can Do About It, Basic Books.

- 浜野安宏,2000,『建築プロデューサー』鹿島出版会

- 浜野安宏・増田宗昭,1998,『デジタルシティ――渋谷「QFRONT」プロジェクトへの思索』ダイヤモンド社

- 長谷川信編著,2013,『通商産業政策史7――機械情報産業政策』経済産業調査会

- 初沢敏生,1998,「東京ファッションデザイン業の立地特性」『季刊地理学』50(4),296–310.

- 平山洋介,2006,『東京の果てに』NTT出版

- 五十嵐太郎,2001,『終わりの建築/始まりの建築――ポスト・ラディカリズムの建築と言説』INAX出版

- 伊藤俊治,1993,『トランス・シティ・ファイル』INAX出版

- 神田利彦,1977,「市況情報センターにおけるQUICKシステムについて」『情報管理』20(2),136–42.

- 絹川真哉・湯川抗,2000,「ネット企業集積の条件――なぜ渋谷~赤坂周辺に集積したのか」富士通総研(FRI)経済研究所『研究レポート』99.

- 国土交通省,2006,『平成17年度 不動産の証券化実態調査』国土交通省

- 町村敬志,1994,『「世界都市」東京の構造転換――都市リストラクチュアリングの社会学』東京大学出版会

- 町村敬志,2017,「誰が東京を奪ったのか?――都市空間変容の半世紀から考える」『日本都市社会学会年報』35,5–22.

- 町村敬志,2020,『都市に聴け――アーバン・スタディーズから読み解く東京』有斐閣

- 三田知実,2013,「衣料デザインのグローバルな研究開発拠点としての都市細街路――東京都渋谷区神宮前における住宅街からの変容過程」『日本都市社会学会年報』2013(31),61–76.

- 三田知実,2018,「衣料文化生産主導から機関投資家主導の都市細街路成長へ――東京都渋谷区神宮前の文化生産街区における投資に着目した研究」『日本都市社会学会年報』2018(36),80–98.

- 中村伊知哉・石戸奈々子,2009,『デジタルサイネージ革命』朝日新聞出版

- 日本インターネット協会監修,2001,『インターネット白書2001』インプレス

- 「ニュース建築QFRONT(キューフロント)――大型画面兼ねるダブルスキン 透明感で『不在建築』を表現」,2000,『日経アーキテクチュア』657,86–91.

- サッセン,サスキア,2017,伊藤茂訳『グローバル資本主義と〈放逐〉の論理――不可視化されゆく人々と空間』明石書店

- サッセン,サスキア,2018,「日本語版への序文」伊豫谷登士翁・大井由紀・高橋華生子訳『グローバル・シティ――ニューヨーク・ロンドン・東京から世界を読む』筑摩書房

- 渋谷区,2007,「渋谷駅中心地区まちづくりガイドライン 2007」渋谷区都市整備部地域まちづくり課(URL=https://www.city.shibuya.tokyo.jp/assets/detail/files/kurashi_machi_pdf_guidelines2007.pdf)

- 杉山知之,1999,『デジタル・ストリーム――未来のリ・デザイニング』NTT出版

- 矢部直人,2008,「不動産証券投資をめぐるグローバルマネーフローと東京における不動産開発」『経済地理学年報』54(4),292–309.

- 矢部直人,2012,「『裏原宿』におけるアパレル小売店集積の形成とその生産体制の特徴」『地理学評論』85(4),301–23.

- 吉見俊哉,2016,「都市の死 文化の場所」『視覚都市の地政学――まなざしとしての近代』岩波書店

- 湯川抗,2001,「東京におけるネット企業の集積――日本版シリコンアレーの発展に向けて」『Economic Review』5(1),8–33.

- 湯川抗,2004,「インターネットバブル崩壊後のネット企業――企業とクラスターの現状に関する分析」富士通総研(FRI)経済研究所『研究レポート』187.

- 郵政省,2000,『平成12年版 通信白書』郵政省