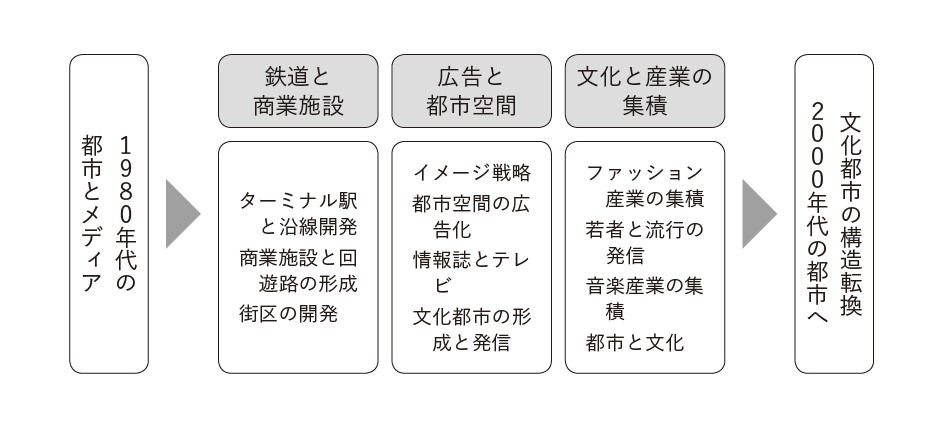

Chapter structure

Quiz

Q7.1 渋谷にPARCO,東急ハンズ,ファッションコミュニティ109ができたのはいつか。

a. 1970年代 b. 1980年代 c. 1990年代 d. 2000年代

Q7.2 「アーバン・ルネッサンス」計画により,都心開発が経済政策の中心に位置づけられたのはいつか。

a. 1975年 b. 1983年 c. 1991年 d. 1999年

Q7.3 「バブル崩壊」と呼ばれる,高騰した都心部の地価の急落が起こったのはいつか。

a. 1975年 b. 1983年 c. 1991年 d. 1999年

関連資料

1 鉄道と商業施設

【谷底のターミナル駅】→p.152

渋谷の変遷とこれから。(1885~2020年)

2020年2月,WHOが新型コロナウィルスのパンデミックを宣言する前月に渋谷区公式チャンネルが公開した動画。1885年の渋谷駅誕生から歴史を振り返り,2020年初時点での再開発の方向性を概観している。19年末のカウントダウンや,盆踊り,音楽祭の様子も登場し,コロナ禍直前に描かれた歴史と未来像の記録としても貴重といえる。

渋谷は3Dの街だった 玉電が路面を駆けた頃【東京ヘリ撮50年】(1968年)【映像記録 news archive】

パルコや109が開設する前の1960年代末の渋谷の様子をうかがい知ることができる当時の空撮映像。かつての駅の構造と路線,東急百貨店東横店と本店などを見ることができる。駅前はまだスクランブル交差点ではない。

【商業施設と回遊路の形成】→p.153

1980s Tokyo, Japan – Traffic, Busy Streets, Shibuya Crossing, Rare 35mm Footage

1980年代半ば頃の渋谷駅前の様子。70年代に駅前交差点はスクランブル化され,現在の光景の原型ができた。現在QFRONTがある場所には,映画館,銀行,料理の専門学校などが入居する峰岸ビルが建っており,当時からその壁面は広告に使用されている。70年代に東急本店,西武百貨店,丸井,パルコ,東急ハンズ,ファッションコミュニティ109などができ,80年代には渋谷の街並みは大きく変わっていく。

2 広告と都市空間

【イメージ先行の戦略】→p.157

堤清二氏死去「セゾン」創業”辻井喬”で作家活動も(13/11/28)

1980年代に西武・セゾングループを率いた堤清二は作家辻井喬としても活動していた。文化の論理と経営の論理がせめぎあう堤/辻井という人物のうちに,当時の西武・セゾンの過剰なまでの文化路線が目指していたものが体現されていたといえるかもしれない。

『ユリイカ』2014年2月号 特集=堤清二/辻井喬――西武百貨店からセゾングループへ 詩人経営者の戦後史

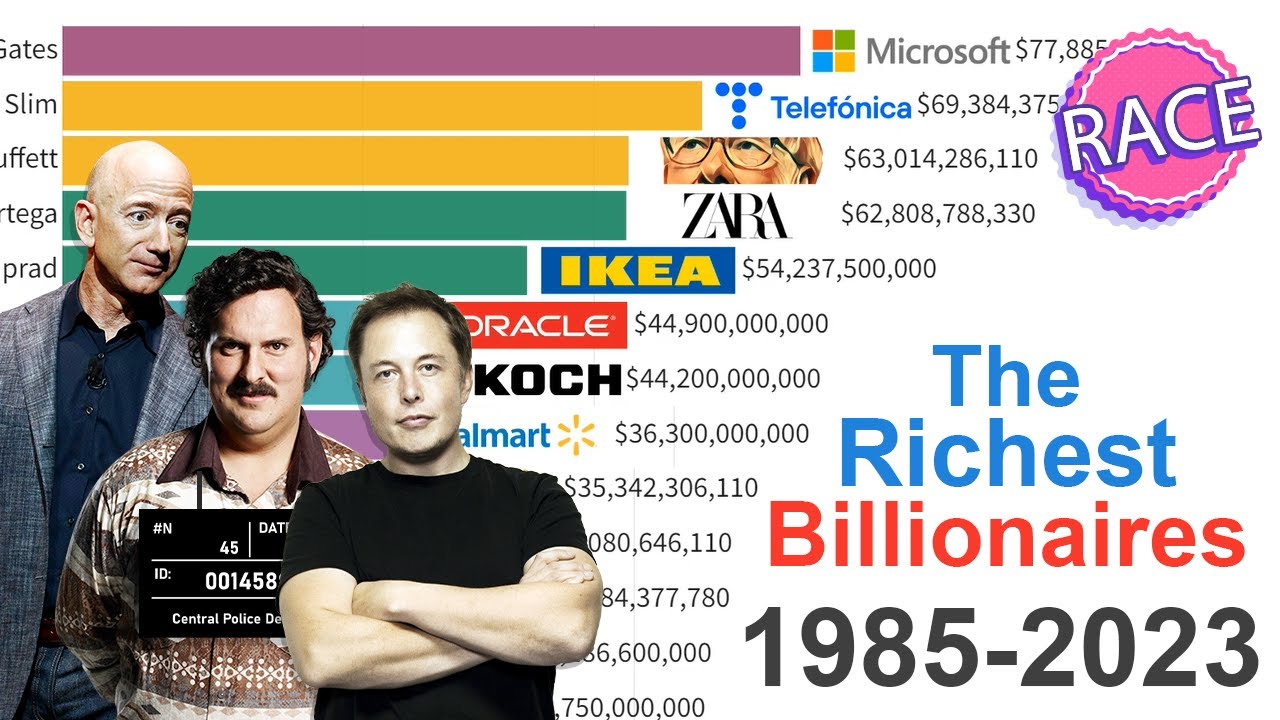

NEW! The Richest People In The World 1985 – 2023

西武鉄道グループを率いた堤義明はForbsが発表する世界長者番付で1987年から94年の間に6度世界一になっている(91年と92年は森ビルの森泰吉郎)。鉄道の義明と流通の清二は確執を抱えながらも,80年代を通じて巨大な西武グループを築いた。しかしバブル崩壊と度重なる不祥事により90年代後半には失速していく。Windows95が発売され,インターネット元年が喧伝された95年に,西武の堤からWindowsのビル・ゲイツに世界一の座が切り替わったのは象徴的である。以後,95年から2007年までの長者番付はゲイツがトップを占める時代となった。

【PARCOの宣伝戦略】→p.158

The BEST New Mall in Tokyo is AMAZING! | CDG, UNDERCOVER & NINTENDO?!(2019年)

一度休館したのち,2019年に渋谷PARCOは新しくオープンした。新生PARCOは「次世代グローバルショッピングセンター」と位置づけられ,ビルターゲットを「ノンエイジ,ジェンダーレス,コスモポリタン」に定めるなど,これまで通り個性を追求する都市生活者にむけて発信しつつ,より海外からの旅行客を意識するようになっている。

ddd「SURVIVE – EIKO ISHIOKA /石岡瑛子 デザインはサバイブできるか」展覧会解説動画

PARCOや角川書店,資生堂の広告のアートディレクションを務めた石岡瑛子は,その後ハリウッド映画の衣装デザインでも高い評価を得た。京都dddで開催された回顧展の解説動画では,Borderless(国境がないこと,ジャンルに分けられないこと)をキーワードに,石岡の多面的な活動を紹介している。3:17〜パルコの1977年の「あゝ原点」のキャンペーンついても紹介がある。

【「渋谷計画1985」と東急文化村】→p.163

東急グループのあゆみ 1918→2019年

「渋谷のシンボル」85年の歴史に幕…東急東横店最後の日(2020年12月22日放送「news every.」より)

「東急グループのあゆみ」では,東急グループの歴史を1918年の渋沢栄一による田園都市株式会社の設立から,五島慶太による東急電鉄の始まりとなる22年の目黒蒲田電鉄株式会社の設立,27年の東横線渋谷駅の開通,34年の東横百貨店(東急百貨店東横店)の開設など当時の写真とともに紹介。また56年の東急文化会館,57年の五島プラネタリウム,79年のファッションコミュニティ109(SHIBUYA109),89年のBunkamuraの開業など,文化を育成する試みについても簡潔に解説している。2020年には再開発のなかで,駅前の東急百貨店東横店は閉店し,新たな複合施設に生まれ変わることが決まっている。

【東京国際映画祭と文化都市の形成】→p.164

街の小さな映画館①ユーロスペース

ユーロスペースは1982年に渋谷の桜ヶ丘に開館したミニシアターで,特色のあるアート系の洋画を中心に公開し,80年代のミニシアターブームを牽引した。2006年に現在の円山町のビルに移り,名画座シネマヴェーラなどとともに入居している。今後の方針として,他のミニシアターやライブハウス,演劇などとの連携も模索されている。

3 文化都市と産業の集積

【ファッション産業の集積】→p.165

川久保玲,METで日本人デザイナー史上初の展覧会

The History of Comme Des Garçons

1980年代のDCブランドブームを担った川久保玲のコム・デ・ギャルソンは,ファッションをアートの領域に近づけるとともに,世界的なファッションブランドに成長した。2017年にはニューヨークのメトロポリタン美術館で日本人デザイナーとして初めての展覧会が開催されている。

サカナクション / 多分,風。 -Music Video-(2016年)

1980年代リバイバルをテーマにして制作されたサカナクションの『多分,風。』のMV。ボーカル山口一郎はコム・デ・ギャルソンのスタッフコートを着用,またシングルCDのジャケットやポスターには,PARCOやコム・デ・ギャルソンの広告のアート・ディレクター井上嗣也を起用している。監督は田中裕介。

Tributes paid to Japanese fashion designer Issey Miyake – BBC News(2022年)

1980年代にDCブランドの流行を牽引したISSEY MIYAKE/三宅一生が2022年に亡くなった際に放映されたBBCの追悼番組。初期のキャリアからデザインの特徴と哲学,素材と技術の革新,スティーブ・ジョブズが愛用したタートルネックや,晩年の被曝経験の公表などが簡潔に紹介されている。

Award winning Documentary “MATERIAL BOY”(2021年)

ISSEY MIYAKE FALL-WINTER 2022/2023

ISSEY MIYAKEは「一枚の布」というコンセプトやプリーツの技術開発で知られてきたが,素材や技術の開発だけでなく,世界中の衣服文化についても調査を続けデザインを更新してきた。その特徴は現在も引き継がれている。

【若者の集中と流行の発信】→p.166

東京のストリートファッション・カルチャーの記録:1980 – 2017

ファッションと文化のシンクタンク「ACROSS」編集部が37年間にわたって撮影した東京の若者のストリートファッションの写真でたどる都市文化史。年代ごとに流行したファッションを写真とともに振り返ることができるオンライン展示。

渋谷における文化の集積を考えるうえで,その作り手を育てる専門学校の存在も重要である。長年,日本の服装教育を担ってきた文化服装学院もその1つといえる。1970年代には高田賢三,松田光弘,コシノジュンコ,コシノヒロコ,金子功,山本耀司といったファッションデザイナーを輩出した。狭義の教育だけでなくファッションショーや雑誌『装苑』などを通じて,ファッション文化の定着にも貢献したといえるだろう。オンライン展示では学院の歴史の他,ファッションショーや学生の作品,コンテストの様子なども見ることができる。

【音楽関連産業の集積】→p.167

TOKYO VINYL #2 Shibuya × Vinyl People

TOKYO VINYL #3 Shibuya × Vinyl People

1990年代に宇田川町周辺は世界で最もレコード店の多い街としてギネスブックに認定された。また最近のレコードの再流行のなかで,いまも渋谷には大小さまざまなレコード店が存在し,また新たなレコード店や関連の店舗もオープンしている。HMV渋谷店のレコード担当者が説明するように,かつてはDJやHIPHOP関連でレコードを求める客が多かったのに対し,最近は(音楽がさまざまなメディアと結びついて流通する中で)音楽それ自体を楽しむためにレコードを求める人々が増えているという。

SHIBUYA CLUB QUATTRO VENUE INFO.~INSIDE THE ENTRANCE

ライブハウスの集積も,音楽文化を支える重要な要素である。1988年にオープンし,今もセンター街奥で営業するライブハウス渋谷クラブクアトロの紹介動画。近隣のパルコB1Fではミュージックカフェ&バーQUATTRO LABOも営業している。ミニシアターと同様,ライブハウスも単に音楽を演奏するためのハコではなく,人を結びつけ,歴史を記録し,音楽と街をつなぐ拠点になっている。

【都市空間というメディア】→p.169

小沢健二 featuring スチャダラパー – 今夜はブギー・バック(nice vocal)(1994年)

『今夜はブギー・バック』は小沢健二とスチャダラパーがコラボレーションした楽曲で(渋谷ではなく)もともとは池袋P’ PARCOのCMソング。その後、フジテレビのバラエティ番組『タモリのボキャブラ天国』のテーマソングに選ばれ,日本でHIPHOPを広く認知させるきっかけの1つになったとされる。

小沢健二 – 痛快ウキウキ通り(1995年)

「プラダの靴が欲しいの」という歌詞で始まる1995年末の『痛快ウキウキ通り』は,表面的にはクリスマスの浮ついた街歩きを歌っているように思える。しかし,この年の1月に阪神・淡路大震災が甚大な被害をもたらし,3 月に首都圏で地下鉄サリン事件が起き,経済はバブル崩壊後の長期不況に突入していたことを知ると,この歌の歌詞や書割の街並みに降りしきる雪は別の意味を持ち始める。

安室奈美恵 / 「Chase the Chance」Music Video(1995年)

NTTドコモ新CM「安室奈美恵×docomo25年の軌跡」篇(2017年)

SHIBUYA109のファッションとともに人気を集めた安室奈美恵は,通常は渋谷系の音楽に括られることはないが,1990年代後半に渋谷という街と結びついた音楽やファッション,文化の展開に大きな影響を与えた。2018年の引退の際には109で企画展が開催され,現在もエントランスには安室の手形のモニュメントが設置されている。

SUPERCAR / Lucky (Official Music Video) (1997年)

SUPERCAR / Strobolights (Official Music Video) (2001年)

「ポスト渋谷系」と称されるSUPERCARは青森出身のバンド。この頃には渋谷に限らず大型CDショップが各地に店舗を構え,またインターネットの普及によりかつての渋谷の特権性は薄れていく。渋谷系の音楽の特徴とされていたものは,渋谷という場所を離れ流通し,エレクトロの要素も取り入れながら,のちに邦ロックと呼ばれるジャンルに流れ込んでいく。

BEAMS40周年記念動画『今夜はブギー・バック』MV (2016年)

BEAMSが創業40周年を迎えた2016年に制作された動画。小沢健二 featuring スチャダラパー『今夜はブギーバック』のカバーに乗せて,40年間の音楽とファッションとストリートの変化を5分で振り返る。ファッション雑誌や広告,ウォークマン,PCや携帯電話などメディアの変化や,ライブハウスやクラブなど音楽を受容する空間の変化も描かれている。

小沢健二 ラブリー Ozawa Kenji Lovely(Remaster Short Edit)透明7インチ盤 Official プレイ (1994→2022年)

1990年代末から活動休止状態であった小沢健二は,2017年に19年ぶりのシングルを発表し,活動を再開した。2022年には1994年のヒット曲「ラブリー」をサブスクリプション用に短縮したリマスター版を発表,同時にアナログ7インチ盤を限定発売した。「90年代のオリジナル楽曲を,サブスク用にリマスターした音源を,アナログレコードで発売し,その再生動画をYouTubeで公開する」というきわめて2020年代的な方法で,かつての音楽文化は繰り返し再生され続けている。

参考文献

- フロリダ,リチャード,2008,井口典夫訳『クリエイティブ資本論――新たな経済階級の台頭』ダイヤモンド社

- 原武史,2020,『「民都」大阪対「帝都」東京――思想としての関西私鉄』講談社

- 橋元秀一,2015,「統計データからみた『渋谷らしさ』の変質と課題」田原裕子編著『渋谷らしさの構築』雄山閣

- 橋本寿朗,1991,「流通革新の推進と新規諸事業の展開」由井常彦編『セゾンの歴史――変革のダイナミズム』下巻,リブロポート,339–447.

- 神野由紀,1994,『趣味の誕生――百貨店がつくったテイスト』勁草書房

- 北田暁大,2011,『広告都市・東京――その誕生と死(増補版)』筑摩書店

- 小山周三,1991,「市場の成熟とセゾングループ」由井常彦編『セゾンの歴史――変革のダイナミズム』下巻,リブロポート

- 増田通二監修・アクロス編集室編著,1984,『パルコの宣伝戦略』PARCO出版

- 三田知実,2013,「衣料デザインのグローバルな研究開発拠点としての都市細街路――東京都渋谷区神宮前における住宅街からの変容過程」『日本都市社会学会年報』2013(31),61–76.

- 三浦展・藤村龍至・南後由和,2016,『商業空間は何の夢を見たか――1960~2010年代の都市と建築』平凡社

- 森川嘉一郎,2008,『趣都の誕生――萌える都市アキハバラ(増補版)』幻冬舎

- 内閣府,2003,『平成15年度 年次経済財政報告』

- 難波功士,2000,『「広告」への社会学』世界思想社

- 難波功士,2007,『族の系譜学――ユース・サブカルチャーズの戦後史』青弓社

- 成実弘至,2014,「時代に衣裳をまとわせる――堤清二は日本モードに何をもたらしたのか」『ユリイカ』46(2),155–60.

- 小形道正,2016,「ファッション・デザイナーの変容――モードの貫徹と歴史化の行方」『社会学評論』67(1),56–72.

- サッセン,サスキア,2018,伊豫谷登士翁・大井由紀・高橋華生子訳『グローバル・シティ――ニューヨーク・ロンドン・東京から世界を読む』筑摩書房

- 西武百貨店文化教育事業部編,1987,『SEEDレボリューション――西武セゾングループのファッション潮流への挑戦と実験』ダイヤモンド社

- 清水嘉弘,1997,『文化を事業する』丸善

- 高橋源一郎,1986,「〝PARCO〟は何の記号か」『パルコの広告』パルコ出版局,90.

- 多木浩二・内田隆三編,1992,『零(ゼロ)の修辞学――歴史の現在』リブロポート

- 東京国際映画祭組織委員会,1985,『第1回東京国際映画祭公式プログラム』東京国際映画祭組織委員会・広報委員会

- 津金澤聰廣,2018,『宝塚戦略――小林一三の生活文化論』,吉川弘文館

- 上野千鶴子,1991,「イメージの市場――大衆社会の「神殿」とその危機」セゾングループ史編纂委員会編『セゾンの発想――マーケットへの訴求』リブロポート,3–136.

- 上山和雄,2011,「渋谷の魅力,その歴史的成り立ち」上山和雄・國學院大學渋谷学研究会編著『歴史のなかの渋谷――渋谷から江戸・東京へ』雄山閣

- 若林幹夫,1996,「空間・近代・都市――日本における『近代空間』の誕生」吉見俊哉編『都市の空間 都市の身体』勁草書房

- 吉見俊哉,1996,「近代空間としての百貨店」吉見俊哉編『都市の空間 都市の身体』勁草書房

- 吉見俊哉,2009,『ポスト戦後社会』岩波書店