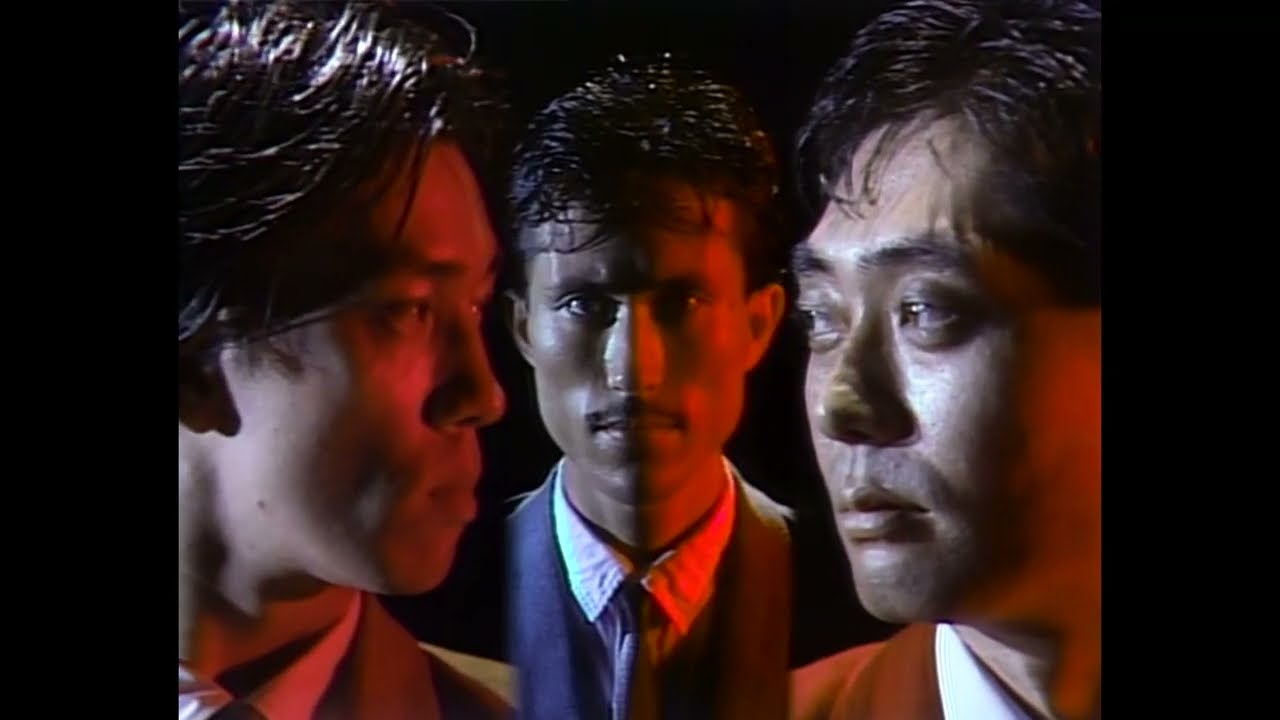

Chapter structure

Quiz

Q5.1 日本でカラーテレビの世帯普及率が9割を超えたのはいつか。

a. 1950年代 b. 1960年代 c. 1970年代 d. 1980年代

Q5.2 以下に挙げる項目のうち,1978年の出来事をすべて選択すること。

a. サザンオールスターズのメジャーデビュー b.『ザ・ベストテン』の放送開始 c. YMOの結成

Q5.3 CDがレコードの生産枚数を追い抜いたのはいつか。

a. 1960年代 b. 1970年代 c. 1980年代 d. 1990年代

Q5.4 J-POPという言葉が登場したのはいつか。

a. 1970年代 b. 1980年代 c. 1990年代 d. 2000年代

関連資料

1 音楽とテレビ視聴

【MTVの開局】→p.99

The History of MTV(2011年)

1981年の開局以来,映像と音楽,そして新しいオーディエンスをつなぐメディアとして機能してきたMTV。マイケル・ジャクソンをはじめ黒人アーティストを積極的に取り上げ,MTV Music Awardでオルタナティブな音楽を評価するなど新しい音楽文化を形成するとともに,多くの新進の映像監督が活躍する舞台となった。しかし90年代後半からリアリティテレビへの進出などでMVのプログラムは著しく減少。そして音楽の流通の中心がYouTubeと配信,SNSに移ったとき,MTVはかつての役割を終えていくことになる。

The Buggles – Video Killed The Radio Star (Official Music Video)(1979年)

1981年のMTV開局にあたり最初に放送されたのが,バグルスの『ラジオスターの悲劇』だった。テレビとシンセサイザーの時代から,ラジオ時代のスターに語りかける歌詞とともに,MVは映像によって積み重ねられたラジオの残骸とこぎれいなテレビのスタジオを対照的に描き出す。

【『ザ・ベストテン』の進行】→p.102

サザンオールスターズ「いとしのエリー」(1979年発売,2018年ライブ映像)

サザンオールスターズは『ザ・ベストテン』の放送開始と同じ1978年にメジャーデビュー。翌年TBSのドラマ『ふぞろいの林檎たちIV』の主題歌となった『いとしのエリー』が大ヒットし,『ザ・ベストテン』では7週連続1位,年間2位を獲得した。テレビと音楽番組とともに成長したバンドといえるだろう。映像は2018年の40周年ライブのときのもの。

Mステの裏側大公開!【前編/カメラ編】(2023年)

Mステの裏側大公開!【後編/美術照明編】(2023年)

音楽番組とともに,楽曲やアーティストを魅力的に映し出すためのカメラワーク,テレビ美術,照明,演出など「音楽を絵にする仕事」が発達する。1986年に始まったテレビ朝日のミュージック・ステーション(Mステ)は,多くの音楽番組が現れては消えていく中で,40年近く続く長寿番組となった。2023年の「Mステの裏側大公開」では,生放送で音楽を魅せるための工夫と技術が,実際のスタジオや機材,舞台装置,スタッフへのインタビューを交えながら紹介されている。

きゃりーぱみゅぱみゅ – CANDY CANDY , Kyary Pamyu Pamyu – CANDY CANDY(2012年)

きゃりーぱみゅぱみゅの「CANDY CANDY」のMV(監督:日向潤,プロデュース:中田ヤスタカ)は,1980年代に隆盛した「ザ・ベストテン」など音楽番組とアイドル文化へのオマージュでありパロディである。この時期にテレビとともに独自の発達を遂げたアイドル文化は,さまざまなポップカルチャーの混沌の中で育まれた奇妙な夢のように描かれる。

サカナクション / 忘れられないの Music Video(2019年)

サカナクションは『多分,風』や『新宝島』でも1980年代の再現を試みているが,『忘れられないの』ではとくにブラウン管型のテレビの質感や80年代前半の音楽番組の演出を現代の視点から再現し,縦横比も通常のMVの16:9ではなく,地上波テレビの4:3を採用している。2010年代には,80年代が単なる過去ではなく,今とは異なる映像と音楽の時代として再発見されていく。監督は田中裕介。

【音楽とテレビ視聴+コラム8 ウォークマンの登場】→p.106

「RETRO TECH」 ウォークマン編

1979年にソニーから発売された携帯型音楽プレイヤー「ウォークマン」は音楽の聴取を大きく変えたといわれる。いまでこそ,音楽を移動中に聴くことはめずらしいことではない。しかし街を歩きながら,移動しながら音楽を聴くという経験は,ウォークマンとともに一般的になったものだといえるだろう。

2 演奏と機材のコンピュータ化

【楽器の電子化とシンセサイザー】→p.108

50th Anniversary of the Moog Modular Synthesizer(2014年)

Moog Synthesizer IIIc (Or: Music For Riding Dragons)(2017年)

シンセサイザーの開発自体は古くから行われていたが,1964年に公開されたモーグ・シンセサイザーはアナログのモジュール式シンセサイザーで,69年にビートルズがアルバム『アビーロード』のレコーディングで使用したことで広く一般に知られるようになった。モーグ・ミュージックのYouTubeチャンネルでは過去の記録映像だけでなく,現代の音楽家による演奏の様子も試聴することができる。

【YMOの演奏と機材】→p.109

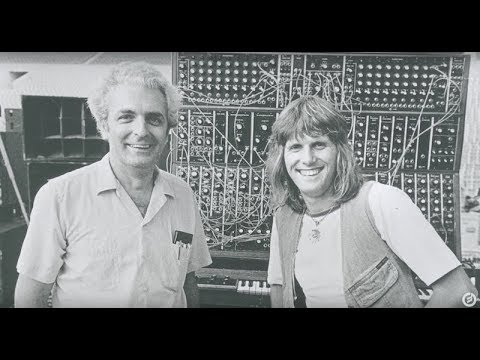

Yellow Magic Orchestra – “Rydeen“ (Official Music Video)(1980年)

YELLOW MAGIC ORCHESTRA 『TECHNOPOLIS』(HD Remaster・Short ver.)(1979年)

YMO『Rydeen』と『TECHNOPOLIS』のMV。同時代の『スター・ウォーズ』などSF映画や『スペースインベーダー』などのゲームのモチーフが取り入れられている。『TECHNOPOLIS』では,ネオンサインで彩られたサイケデリックでオリエンタルな都市・東京が表現され,音声に機械的なエフェクトをかける「ボコーダー」が使用されている。

Merry Christmas Mr. Lawrence / Ryuichi Sakamoto – From Ryuichi Sakamoto: Playing the Piano(2022年)

坂本龍一はYMOの散開後も多岐にわたる活動を行い,世界的に活躍した。とくに映画音楽の分野では,大島渚監督『戦場のメリークリスマス』(1983年)で日本人初の英国アカデミー賞作曲賞を,ベルナルド・ベルトルッチ監督『ラスト・エンペラー』(87年)では日本人初のアカデミー賞作曲賞を受賞した。2023年に逝去。闘病のなかYouTubeに最後の「戦場のメリークリスマス」の演奏が公開された。

3 録音と再生のデジタル化

【CDと再生装置の普及】→p.112

プリンセス プリンセス 『Diamonds <ダイアモンド>』(1989年)

CDと再生装置の普及は若者と女性による音楽ソフトの購入を後押しした。この頃から,女性に支持される女性アーティストやガールズバンドがより人気を集めるようになる。女性メンバーだけのバンドとして,1989年に初めて武道館で単独ライブを成功させたプリンセスプリンセスはその象徴といえる。

【自動演奏のプログラム】→p.114

TM NETWORK 『Get Wild』(1987年)

1970年代末のYMOの時代には,コンピュータとシンセサイザーによるポピュラー音楽制作は前衛の実践であったが,80年代末のTM Networkになるとそれはだんだんとポピュラー音楽の主流に導入されていくことになる。とくに87年の『Get Wild』はアニメ『シティーハンター』の主題歌として,アニメの世界観に合わせて制作されている点においても,J-POPの基礎となる要素が揃いつつある。

globe / Get Wild(2010年)

『Get Wild』のglobeによるカバー。1987年のオリジナルと比較するとKEIKOによるボーカルやアレンジの変化だけでなく,MTV Japanでパーソナリティを務めていたマーク・パンサーによるラップの導入や,大規模化するライブと演出など,この間のJ-POPの変化について考えることができる。

【音楽のデジタル化】→p.115

The evolution of the desk by the Harvard Innovation Lab(2014年)

ポピュラー音楽の技術的変化は,もちろん同時代の他の領域の変化と切り離せない。ハーバード大学イノベーションラボが制作した1980年から2014年までの「デスクの進化」を1分にまとめた動画は,音楽もまたこうした技術的変化のなかにたしかに位置づけられることを教えてくれる。

【テレビドラマの主題歌】→p.116

SAY YES / CHAGE and ASKA (1991年)

フジテレビのドラマ『101回目のプロポーズ』の主題歌。最終回の視聴率は36.7%を記録し,『SAY YES』も13週連続オリコン1位,ミリオンヒットを達成した。同年1月から同じ月9枠で放送された『東京ラブストーリー』の主題歌『ラブ・ストーリーは突然に』とともに,1990年代のタイアップの全盛期を象徴する曲。

広瀬香美 – ゲレンデがとけるほど恋したい (Official Video) (1993年)

スポーツ用品販売チェーンのアルペンのCMタイアップ曲であり,同社が制作に携わった映画『ゲレンデがとけるほど恋したい』(配給は東宝)の主題歌でもある。J-POPは一方でドラマの主題歌として都市的な生活のイメージを形成し,他方で都市を離れた休日のレジャーのイメージを作り出した。

TRUE LOVE/藤井フミヤ(1993年)

フジテレビ月9ドラマ『あすなろ白書』主題歌。紫門ふみのマンガを原作とする『あすなろ白書』(北川悦吏子脚本)は大学生5人の群像劇で,やはり紫門原作の『東京ラブストーリー』と並び,トレンディードラマの代表といえる。最高視聴率31.9%を記録。『TRUE LOVE』もオリコン初登場1位,CD売上200万枚を超えた。

Mr.Children 「Tomorrow never knows」 MUSIC VIDEO(1994年)

My Little Lover「Hello, Again 〜昔からある場所〜」(1995年)

『Tomorrow never knows』はフジテレビのドラマ『若者のすべて』,『Hello, Again』は日本テレビのドラマ『終らない夏』の主題歌で,ともに小林武史によるプロデュース。小林は1996年に映画監督の岩井俊二と組んで映画『スワロウテイル』の音楽を担当(第9章ウェブサポート),劇中のバンドYEN TOWN BANDを実際にデビューさせるなどの展開を行った。

DREAMS COME TRUE「LOVE LOVE LOVE」(1995年)

北川悦吏子脚本のTBSドラマ『愛していると言ってくれ』主題歌。トレンディドラマ路線とは一線を画し,聴覚障害を超えた恋愛を描き,この年のギャラクシー賞テレビ部門大賞を受賞した。DREAMS COME TRUEの『LOVE LOVE LOVE』も大ヒットし,この年のオリコンシングルチャート年間1位を獲得している。

スピッツ / ロビンソン(1995年)

当初ドラマとのタイアップがなかった「ロビンソン」は徐々に人気を集め,96年のフジテレビ系『白線流し』(脚本:信本敬子・原田裕樹)の主題歌に「空も飛べるはず」が起用されたのと同時に,挿入歌として採用された。『白線流し』は東京ではなく,長野県松本市の定時制高校を舞台とする青春群像劇。高校卒業後の登場人物を追ったスペシャルドラマも作られている。

Mr.Children「名もなき詩」(1996年発売,2017年ライブ映像)

フジテレビドラマ『ピュア』(龍居由佳里・橋部敦子脚本)主題歌。トレンディドラマの印象が強い月9だが,『ピュア』は知的障害(サヴァン症候群)と表現という難しいテーマを正面から取り上げている。『名もなき詩』は最初の週のCD売上の歴代最高記録(当時)を達成した。映像は2017年のライブバージョン。

久保田利伸 – LA・LA・LA LOVE SONG with NAOMI CAMPBELL [Official Video](1996年)

1996年フジテレビのドラマ『ロング・バケーション』(北川悦吏子脚本)主題歌。木村拓哉と山口智子主演のドラマは最終回に36.7%の視聴率を記録し大ヒット,社会現象ともいえる話題作となり,『LA・LA・LA LOVE SONG』もミリオンヒットとなった。日本でR&Bを本格的に取り入れ,のちに宇多田ヒカルが活躍する下地を作ったといわれる。

MONO NO AWARE – テレビスターの悲劇 [YouTube Music Sessions](2019年)

1995年は日本ではインターネット元年と呼ばれ,90年代後半から2000年代初めにかけてインターネットの利用率が急速に上昇した。これに伴い,音楽の流通とプロモーションの新しい回路が形成され,テレビ時代とは異なる音楽と流行が生まれていく。かつてテレビとMTVの隆盛の時代にバグルスが「ラジオスターの悲劇」(Video killed the radio star)を歌ったように,MONO NO AWAREはインターネットとパソコンが普及した後の「テレビスターの悲劇」(Internet killed the TV star)を歌う。

参考文献

- 阿久悠,2007,『夢を食った男たち――「スター誕生」と歌謡曲黄金の70年代』文藝春秋

- 浅田彰,2000,「『J回帰』の行方」『VOICE』2000年3月号(URL=http://www.kojinkaratani.com/criticalspace/old/special/asada/voice0003.html)

- Auslander, Philip, 2008, Liveness: Performance in a Mediatized Culture, 2nd ed., Routledge.

- 藤井丈司,2019,『YMOのONGAKU』アルテスパブリッシング

- 藤原功達・伊藤守,2005,「生活世界とテレビ視聴」田中義久・小川文弥編『テレビと日本人――「テレビ50年」と生活・文化・意識』法政大学出版局

- 日高良祐,2021,「フォーマット理論――着メロと着うたの差異にみるMIDI規格の作用」伊藤守編著『ポストメディア・セオリーズ――メディア研究の新展開』ミネルヴァ書房

- 細川周平,1981,『ウォークマンの修辞学』朝日出版社

- 飯田豊,2017,「インターネット前夜――情報化の〈触媒〉としての都市」大澤聡編著『1990年代論』河出書房新社

- 岩渕功一,2016,『トランスナショナル・ジャパン――ポピュラー文化がアジアをひらく』岩波書店

- 増田聡,2005,「広告音楽とその作り手たち」小川博司・小田原敏・粟谷佳司ほか『メディア時代の広告と音楽――変容するCMと音楽化社会』新曜社

- 増田聡,2008,「『音楽のデジタル化』がもたらすもの」東谷護編著『拡散する音楽文化をどうとらえるか』勁草書房

- 三原康博・テレビ美術研究会編,2012,『ザ・ベストテンの作り方――音楽を絵にする仕事』双葉社

- 宮入恭平,2015,『J-POP文化論』彩流社

- Moorefield, Virgil, 2005, The Producer as Composer: Shaping the Sounds of Popular Music, MIT Press.

- 毛利嘉孝,2012,『ポピュラー音楽と資本主義(増補)』せりか書房

- NHK放送文化研究所編,2008,『現代社会とメディア・家族・世代』新曜社

- 小川博司,1984,「広告音楽の戦後史」林進・小川博司・吉井篤子『消費社会の広告と音楽――イメージ志向の感性文化』有斐閣

- 小川博司,2010,「戦後流行歌のオーディエンス」吉見俊哉・土屋礼子編『大衆文化とメディア』ミネルヴァ書房

- 小川博司・小田原敏・粟谷佳司ほか,2005,『メディア時代の広告と音楽――変容するCMと音楽化社会』新曜社

- 岡田道哉,1978,「現在から未来へ」日本舞台テレビ美術家協会編集『日本のテレビ美術』日本舞台テレビ美術家協会

- 大野良雄,1977,「〝ゆれる、まなざし〟の場合」『ブレーン』17(5),35–39.

- 太田省一,2007,「視るものとしての歌謡曲――七〇年代歌番組という空間」長谷正人・太田省一編著『テレビだョ!全員集合――自作自演の1970年代』青弓社

- 佐藤卓己,1992,「カラオケボックスのメディア社会史――ハイテク密室のコミュニケーション」アクロス編集室編『ポップ・コミュニケーション全書――カルトからカラオケまでニッポン「新」現象を解明する』PARCO出版局,112–43.

- 総務省,2014,『平成26年版 情報通信白書』総務省

- 谷口文和,2015,「デジタル時代の到来」谷口文和・中川克志・福田裕大『音響メディア史』ナカニシヤ出版

- 『Tetsuya Komuro Interviews 1』2013,リットーミュージック

- トリンスキー,ブラッド&ディ・ペルナ,アラン,2018,石川千晶訳『エレクトリック・ギター革命史』リットーミュージック

- 烏賀陽弘道,2005,『Jポップとは何か――巨大化する音楽産業』岩波書店

- 烏賀陽弘道,2008,『カラオケ秘史――戧意工夫の世界革命』新潮社

- 輪島裕介,2015,『踊る昭和歌謡――リズムからみる大衆音楽』NHK出版

- 山田修爾,2011,『ザ・ベストテン』新潮社

- 吉井篤子,1984,「現代人の音楽生活」林進・小川博司・吉井篤子『消費社会の広告と音楽――イメージ志向の感性文化』有斐閣

- 吉見俊哉,2009,『ポスト戦後社会』岩波書店

- 吉見俊哉,2010,「テレビを抱きしめる戦後」吉見俊哉・土屋礼子編『大衆文化とメディア』ミネルヴァ書房