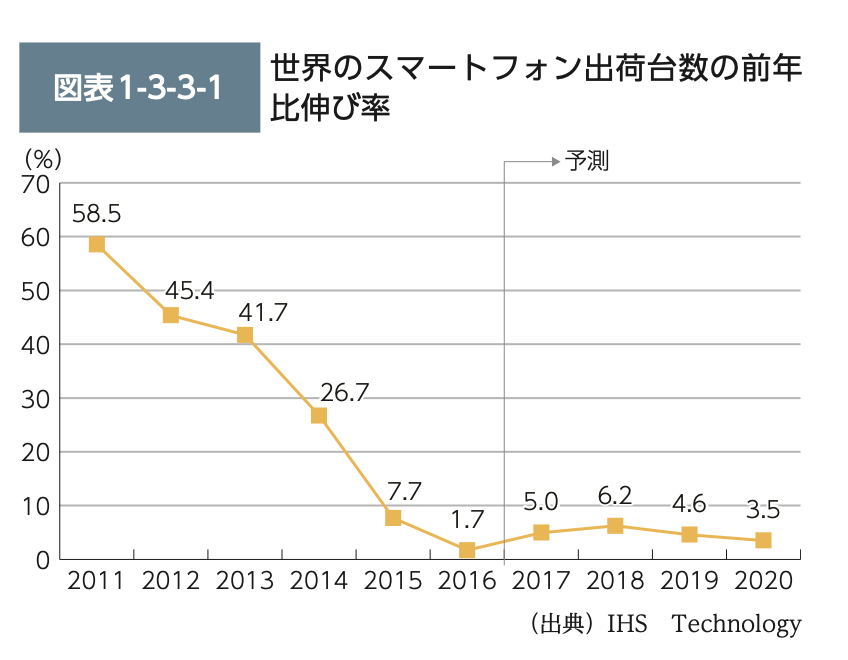

第11章で論じたとおり,2017年の『情報通信白書』は「スマートフォン社会の到来」を宣言するとともに,2010年代後半には全世界的にスマートフォンの出荷台数の伸び率が鈍化したことを指摘し,「ポストスマートフォン」の技術開発として,AIスピーカー,AR/VR,IoT(モノのインターネット)などを挙げた。19年末から猛威を振るった新型コロナウィルスの感染拡大は,物流と人流をさまざまなかたちで制約するとともに,各種オンラインサービスの拡大と普及を加速し,プラットフォーム企業への集中的な投資を呼び込んだ。結果として2010年代末から20年代はじめの時期は,ポストコロナの時代であるとともに,ポストスマートフォンの動向が現れた時期として記録されるかもしれない。

スマートフォンがすぐになくなるわけではないが,スマホ+SNSを中心とするパラダイムは2020年代後半から30年頃にかけて徐々に変化する可能性がある。とはいえ,正確な予測は不可能であり,また大きな変化ほど予期せぬ方向から到来する。こうした時期には「生成AI以前と以後で人類の歴史が分かれる」「次のデバイスが世の中を一変させる」など技術決定論的な言葉が溢れることになる。第1章でも述べたとおり,こうした技術による不可避の全面的な変化を強調する議論は,特定の技術の開発と普及によって利益を上げる立場のアクターによって主張されることが多い。何が変わり,何が変わりえないのか,現在進行形の変化と,過去からの長期的な変動を両睨みで追いながら,2020年代後半から30年頃の変化に備えておきたい。

(出所)総務省, 2017, 『平成29年度版 情報通信白書』総務省, 40頁.

【グローバリゼーションの終わり?】

Globalization Is Fracturing. So What Comes Next?(2023年)

How Biden’s Inflation Reduction Act changed the world | FT Film (2023年)

とりわけ冷戦の終結以降,国境を越えた経済的な結びつきが強まり,人・モノの移動が活発化し,より安価な労働力を求めて生産拠点は国外に移転され,複雑なサプライチェーンが構築された。しかし,新型コロナウイルスの感染拡大やロシアのウクライナ侵攻,米中対立を契機として,グローバリゼーションの見直しとサプライチェーンの再構築が進みつつある。2022年にアメリカで成立したインフレ抑制法(IRA)は,10年間にわたりエネルギー安全保障と気候変動対策につながる産業に対して税控除を行うことで,国内の技術と産業を振興する意図を持つ。これはアメリカの環境政策の転換であると同時に,経済政策を新自由主義的なグローバリゼーションから国内製造業の振興へ転換することを意味しており,「新しい保護主義」「グリーン・ナショナリズム」とも呼ばれている。石油産業と強いつながりをもつ第二次トランプ政権はIRAの撤廃を求める一方,共和党の中にもIRAによる減税と国内産業の振興を評価する動きがあり,調整が続いている。

【ソーシャルメディアとビッグテック規制】

SNS規制,デジタル課税の導入の動き… 巨大IT企業への包囲網強まる【サンデーモーニング】|TBS NEWS DIG(2024年)

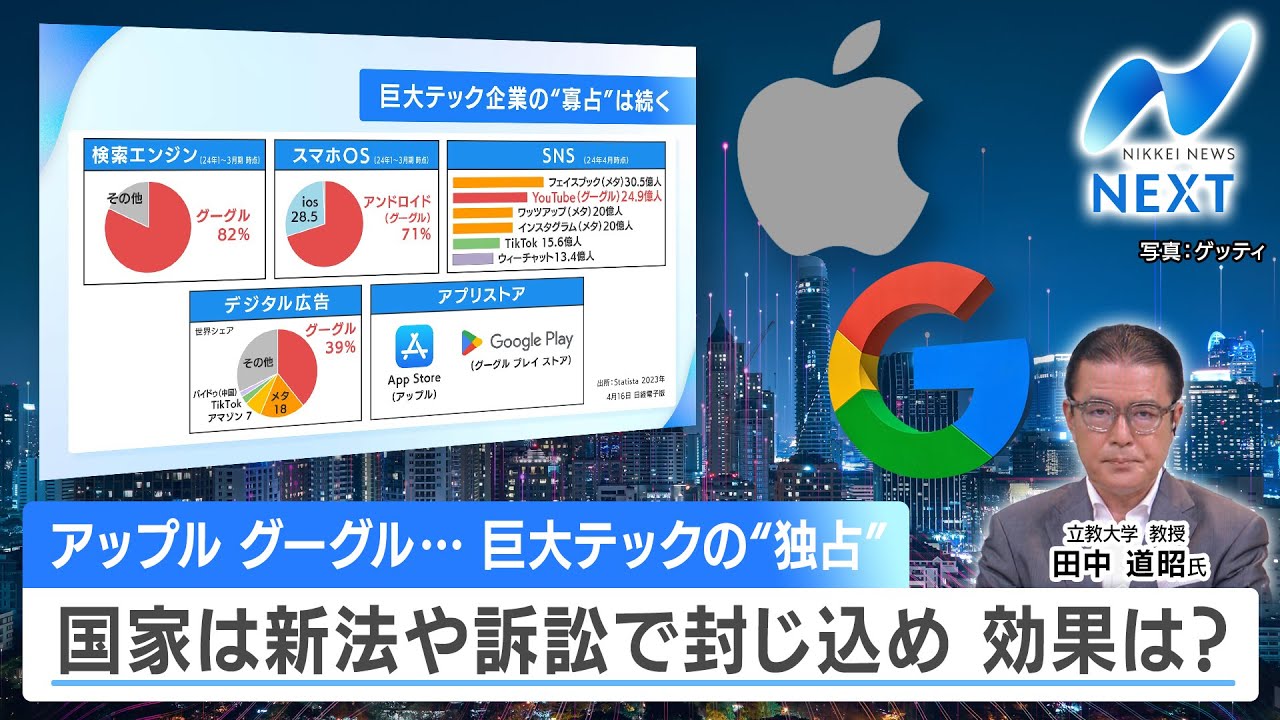

アップル グーグル… 巨大テックの“独占” 国家は新法や訴訟で封じ込め 効果は?【NIKKEI NEWS NEXT】(2024年)

コロナ禍以降,各国で巨大化したテック企業とSNSへの批判の動きが強まっている。一方でとりわけ若年層へのSNSの悪影響や,偽情報の拡散による選挙や民主主義の阻害,もう一方で少数の企業による寡占や,課税逃れに対する批判が相次ぎ,さまざまな法規制がEUを中心に進められた。こうした動きは,批判の対象となった企業の多くが本拠地を置くアメリカでも広がりつつある。その矛先は1990年代からIT産業拡大の立役者となってきたGoogleにも厳しく及んでおり,アメリカ国内の政策と世論の大きな転換を印象づけるものとなった。

Mark Zuckerberg and tech CEOs told ‘you have blood on your hands’ at US Senate child safety hearing (2024年)

TikTok, Snap, Meta, and X CEOs testify in Senate hearing (2024年)

2024年にはアメリカ上院議会の司法委員会でソーシャルメディアと未成年の保護についての公聴会が開催され,Meta,TikTok,X,スナップ,ディスコードのトップが召喚された。公聴会にはソーシャルメディア上のコンテンツが原因で自殺した子どもの遺族も参加しており,Meta社のマーク・ザッカーバーグCEOが責任の追求に対して遺族への謝罪に追い込まれた。公聴会では,各社のコンテンツ・モデレーションの人員規模も明らかにされ,MetaとTikTokは4万人,スナップは2300人,Xは2000人,ディスコードは数百人規模のモデレーターを抱えていることが公にされた。23年にMetaは,若者のメンタルヘルスの危機を助長したとしてアメリカの42州・特別区から提訴されている。

BBC News メタのザッカーバーグ氏が遺族に謝罪,SNSでの未成年保護めぐり 米上院公聴会(2024年)

InstagramとThreadsの政治的コンテンツへのアプローチを継続(2024年)

性的脅迫や性的画像の悪用から利用者を守る新ツール(2024年)

こうした批判に対して,Metaはインスタグラムの機能を修正することで対応しようとしている。たとえば,政治的コンテンツ(法律,選挙,社会問題に関連する可能性のある投稿)については積極的におすすめに表示しない方針を示し,ユーザーがこうしたコンテンツの表示をコントロールできる機能を導入することを発表した。また性的脅迫や画像の悪用からユーザーを守り,とくに未成年の被害を防ぐための機能の制限や警告を強化したことを発表している。しかし,こうした対策は十分だとはいえず,根本的な解決になっていないという批判が引き続き上がっている。

【次の革新的なデバイス?】

Using Apple Vision Pro: What It’s Actually Like!(2025年)

Introducing Meta Quest 3S (2024年)

Why Meta And Snap Are Betting Big On AR Glasses(2024年)

以前からAppleがゴーグル型のデバイスの開発を進めていることは知られていたが,ついに2023年に「iPhoneの次の革命的なデバイス」としてApple Vision Proが発表された。現時点で指摘できることは,スクリーンの開発が中心化したiPhoneに対してVision Proはカメラとセンサーの集合体そのものであること,かなりの精度で生体情報の収集と制御が可能であること(たとえば,実際にクリックする前に何をクリックしようとしているか予測が可能),それが実現するものはMobile ComputingやWearable Computingではなく「Spatial Computing」と呼ばれていること,である。それは,スクリーンと映像から,徐々に「空間」へと技術開発の焦点が移りつつあることの現れでもあるだろう。これに対しMetaは2024年にMeta Quest 3SとOrion AR Glassの開発を発表している。

Google Pixel 8 : Google がつくったAIスマホ 篇(2023年)

その一方で,2020年代にはスマートフォンの開発は生成AIと結びつき新たな段階を迎える。23年にGoogleは「AIスマホ」キャッチコピーにしたGoogle Pixel 8を,24年にAppleは独自のAIであるApple Intelligenceを搭載したiPhone 16を,それぞれ発売した。スマートフォン+SNSによって蓄積された大量の個人データは生成AIに統合されることで新たなサービスを生み出していく。

【ChatGPTと生成系AI】

「ChatGPT」強化学習リーダーは,日本生まれで6カ国渡った元Google Brainの研究者。OpenAIのシェイン・グウが語る(2023年)

DeepMindがチェスのチャンピオンに勝ったとき,人間はもう誰もAIに勝てない,チェスはもう終わりだといわれた。しかし,今ほどチェスが人気を集めている時代はないかもしれない。AIに人間は勝てないかもしれないが,人間と人間がチェスをすることに,相変わらず人間は興味を持ち続けている。ずいぶん以前から,人間は計算の処理速度でコンピュータに勝つことはできなくなっていた。人間が行なっている仕事の多くをコンピュータやAIができるようになっても,人間は人間と共に働くことに関心を持ち続けている。多くの研究者が指摘するように,AIの発展が問いかけるのは,むしろ人間とは何か,人間が持つ独自の特徴とは何かという,古くて新しい問いなのかもしれない。

【米シリコンバレー思想の源流を探る】ジョブズ「Stay hungry, stay foolish」に込められた本当の意味 (2023年)

シリコンバレーの草創期に影響力を持ったスチュアート・ブランドを取材したジョン・マルコムへのインタビュー。シリコンバレーは当初,カウンターカルチャーやハッカー文化と一体化した混沌のなかで形成されていた。しかし次第に利益追求に傾き,テック企業が巨大化していくなかでかつての文化は失われつつある。マルコムによれば,そのような状況のなかで現れたOpen AIや新興のAI関連企業はむしろシリコンバレーの原点回帰であり,カウンターカルチャーやハッカー文化の精神が戻ってきているようだと指摘している。2024年現在,すでにAIバブルの終焉が議論されているが,単に産業やテクノロジーだけでない視点から,生成AIの開発史を捉える必要があるだろう。

【次は日本が“搾取”される】全米で話題『AIの帝国』著者 カレン・ハオ/OpenAIは「秘密主義で利益がすべて」(2025年)

一方,2019年からOpenAIの取材を続けているジャーナリストのカレン・ハオは,OpenAIが当初掲げていた非営利性と透明性の方針が次第に後退し,営利企業化し秘密主義へと転換していったことを指摘している。こうした変化はとりわけアルトマンがCEOに就任した後に進行した。アルトマンの能力とカリスマ性はしばしば賞賛されるが,それが内部でも開発方針やイデオロギー対立を生み,多くの幹部がOpenAIを去り,別のAI企業を立ち上げることになった。結局のところAIもまた中立なものではありえず,この強大な技術を統治しようとする開発者や経営者のエゴやイデオロギーと無縁ではない。またハオは,かつての植民地主義の時代と同じように,AI企業が作り出した帝国が権力と知識と資源を独占し,多くの労働者を搾取していることを指摘している。

The Evolution of AI and Creativity: Yuval Noah Harari × Hikaru Utada / AIの進化と創造性(2025年)

『サピエンス全史』『NEXUS』のユヴァ・ノラ・ハラリと宇多田ヒカルの対談。AIの進化によって今後もう自分で本を書かなくなるかもしれないと言うハラリに対し,宇多田は人間が人の手で作られたものを求めなくなることはありえないと言う。全知全能のAIが現れたとき,理性的な知識人は何もすることがなくなるかもしれないが,自然に何かを作り出してしまうクリエーターにとって,それは大きな問題にならない。重要なのは答えや結果ではなく,個別的で偶発的な制作過程そのものだからだ。ハラリはAIによって人間が介在することなしに音楽や文章を作り出せるようになったという。それに対し宇多田は,音楽も文章も起点と終点には人間がいることを強調する。音楽は確かに数学的な構造をもちAIはそれを生成することができる。しかし音楽や歌うことの起源には人間の生の営みがある。両者の視点の違いを通じて,AIと人間と創造性の問題が浮き彫りになる。

【情報社会のインフラ】

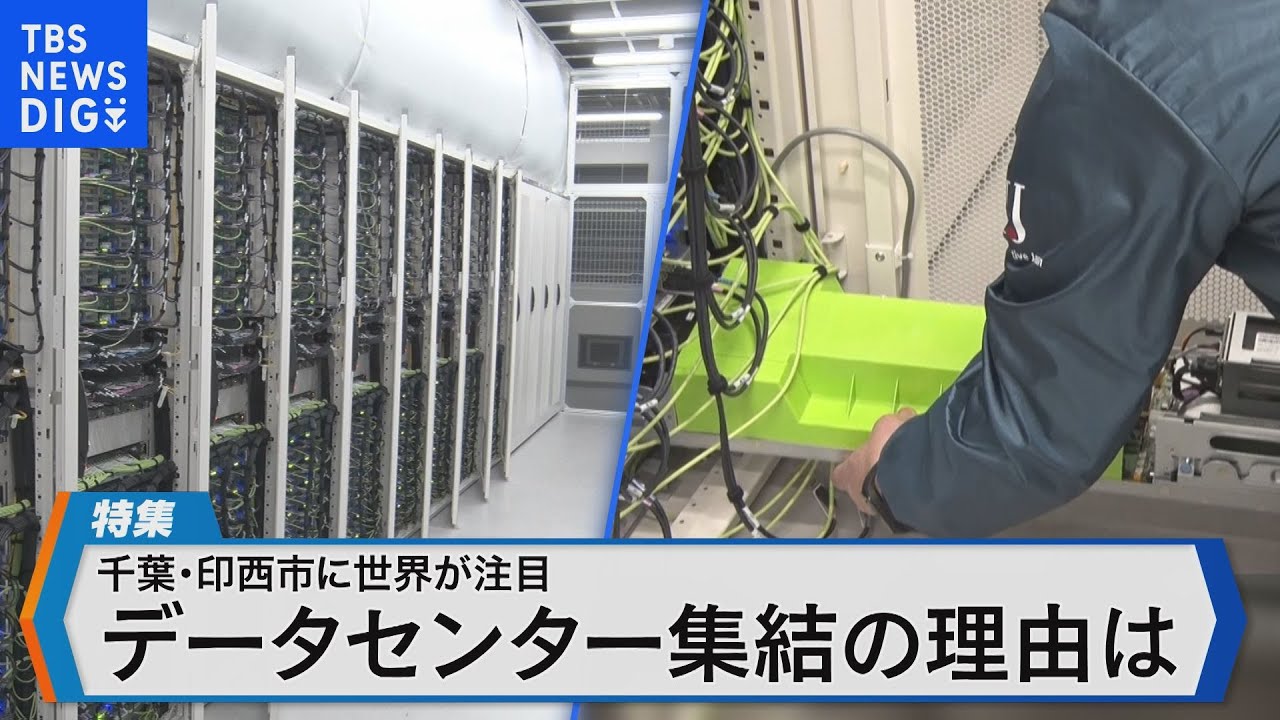

生成AIを使用したサービスの普及には大きな課題がある。その1つが電力消費の問題である。クラウドコンピューティングやAIの稼働に不可欠なデータセンターは,大量のサーバーを備えた巨大な物理的存在であるとともに,冷却のために寒冷な気候や大規模な冷却設備を必要とし,その稼働のために大量の水や電力を消費する。国際エネルギー機関(IEA)によれば,データセンターの電力消費量は2017年以降,年間約12%の割合で増加しており,2024年には世界の電力消費量の約1.5%を占め,2030年までに現在の日本の総電力消費を上回る規模となる見込みである。とりわけ生成AIに必要となるデータセンターの規模は桁違いだといわれており,IEAは「AIの変革の可能性はエネルギーに依存している」にもかかわらず「エネルギーとAIの関係が深まる中でその重要性や影響についての理解が未だ十分ではない」と指摘している。急拡大するデータセンターは投資の対象となるとともに,建設予定地の住民からの反対運動も起きるようになっている。

【スターゲートがAIの利用爆増を支える】オープンAI・アルトマンCEO(2025年)

世界から千葉県印西市に続々集結! 巨大データセンターの内部を取材【Bizスクエア】 (2024年)

「データセンター銀座」とも言われる千葉県印西市には,GoogleやAmazonなど世界中からデータセンターが集積している。印西市は動画でも説明されているとおり,比較的地盤が安定しており地震に強く,成田空港に近く都心へのアクセスがよいことに加え,東京電力が高電圧の電気を優先的に供給する契約をしたことでその地位を確立した。また房総半島は太平洋を横断する海底ケーブルの結節点ともなっている。AIなど大量のデータ処理が必要なサービスの普及には,データセンターの建設や半導体の生産など,インフラと物質的な基盤が欠かせない。

カナダと日本を結ぶ初の海底ケーブル Topaz を発表 (2023年)

Googleは太平洋を横断してカナダと日本を直接繋ぐ海底ケーブルTopazを敷設した。クラウドサービスが円滑に機能するためには,海底の物理的なインフラの整備は欠かすことができず,Googleは自社で海底ケーブル網の整備を進めている。メディア研究は伝統的に,人間が居住する空間である家庭や都市を対象としてきたが,海底や上空(通信衛星)もまた,私たちの日常的なコミュニケーションを媒介する重要なメディア空間となりつつある。

【第二の機械時代(The Second Machine Age)】

【大規模再開発の行方】

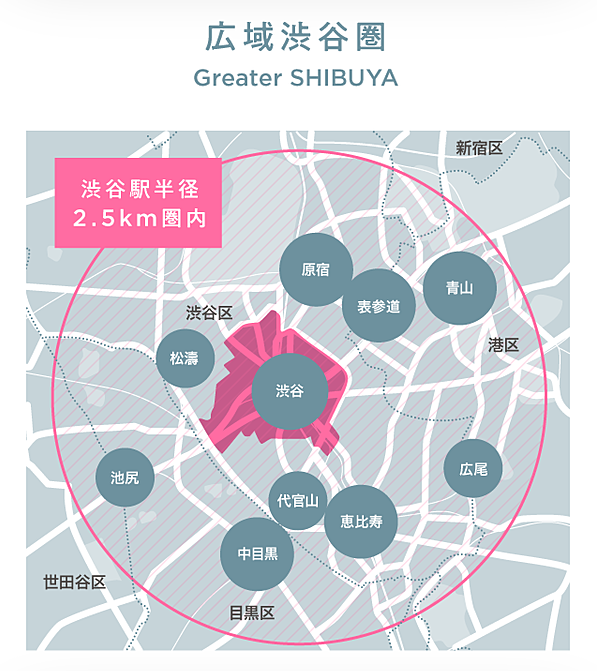

都市開発のキーマンが明かす,渋谷をアップデートする理由(2023年)

東急不動産が進める渋谷の再開発は,駅前拠点の整備を中心とする第1フェーズから,2020年代には青山,原宿,表参道,恵比寿,代官山といったエリアを含む広域渋谷圏の開発を進める第2フェーズへと移行した。23年にはForestgate Daikanyamaが開業,原宿・神宮前エリアにおける東急プラザ原宿「ハラカド」,渋谷桜丘エリアのShibuya Sakura Stage,代々木公園Park-PFI計画の拠点が,順次竣工・開業を予定している。それは新しい都市構想であると同時に,1970年代後半以降のパルコの戦略,80年代の世界都市,90年代のビットバレー構想で描かれたさまざまな夢の再来でもあるといえるかもしれない。

「広域渋谷圏のメディア化」で街の風景はどう変わる?(2023年)

東急の渋谷再開発のプロセスを,仮に駅前拠点の高層化を第1フェーズ,駅を中心とする広域開発を第2フェーズとするならば,広域渋谷圏のメディア化は第3フェーズといえるだろう。これは1970年代〜80年代のパルコの宣伝戦略とも呼応している。パルコは駅とパルコを結ぶ公園通りの整備を第一段階,公園通りを中心としたエリアの回遊性を高める第二段階,そして「情報と街が一体になり,街がメディア化する」第三段階と位置づけた(第7章)。こうした都市のメディア化の戦略が,マスメディア中心の80年代から,スマートフォンとSNS,そして仮想的な都市空間まで広がった2020年代,渋谷にどのような変貌をもたらすのか。その全容が明らかになるのはまだ先のことである。

【公式】「呪術廻戦」渋谷13面連動デジタルサイネージ レポートムービー【20巻発売記念スペシャルPV/週刊少年ジャンプ】(2022年)

【推しの子】渋谷スクランブル交差点ジャック映像(2023年)

2000年代初めには4面だった渋谷スクランブル交差点のスクリーンは22年には13面に達し,複数のスクリーンを横断した大型のプロモーションも行われるようになる。22年の『呪術廻戦』20巻発売の際には,5日間限定で13面が連動したプロモーションが行われた。また23年のアニメ『推しの子』の放送開始の際には,8面の広告と109の巨大看板,アドトラックが連動したプロモーションが行われている。

麻布台ヒルズ開業ムービー2023|The Lighting Ceremony(2023年)

2023年に10月に全面開業した虎ノ門ヒルズに続き,11月には麻布台ヒルズが開業した。東急が進める広域渋谷圏の開発に対し,森ビルは赤坂アークヒルズ,六本木ヒルズ,虎ノ門ヒルズ,麻布台ヒルズ,2030年開業予定の第2六本木ヒルズ(通称)と港区の赤坂から六本木を中心とする一帯の開発を進めている。麻布台ヒルズの中核をなす麻布台ヒルズ森JPタワーは300mを超える日本で最も高いビルとなった。森JPタワーの地下には「チームラボボーダレス」がお台場から移転し,オープニングの演出は,幻となった東京オリンピックの開会式の当初案を担当する予定だったチームによって担われている。