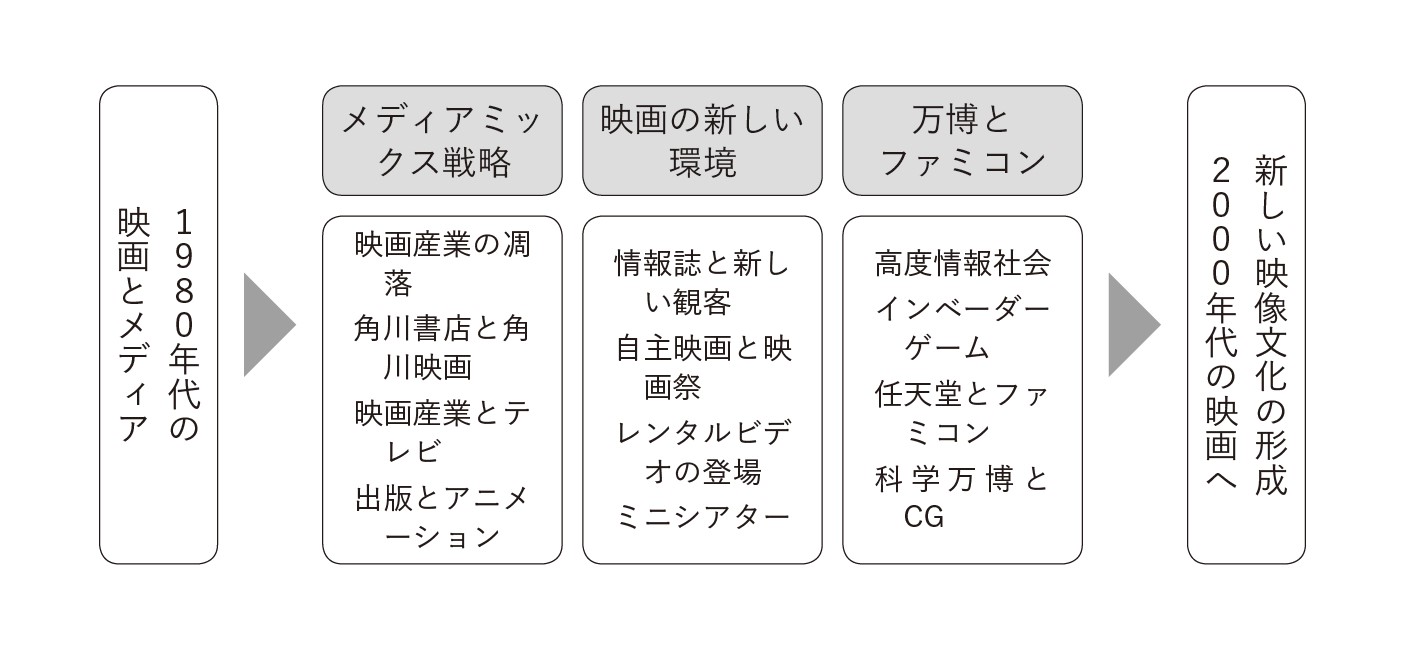

Chapter structure

Quiz

Q9.1 日本の映画館入場者数がピークに達したのはいつか。

a. 1958年 b. 1964年 c. 1972年 d. 1980年

Q9.2 以下の選択肢から(1)1970年代の出来事,(2)1980年代の出来事をそれぞれ3つ選択すること。

a. 角川書店の映画製作への進出 b. 雑誌『ぴあ』の創刊

c. TSUTAYA(CCC)の創業 d. インベーダーゲームの流行

e. ファミリーコンピュータ(ファミコン)の発売 f. つくば科学万博の開催

g. スーパーファミコンの発売

関連資料

1 メディアミックスの戦略

【角川映画の戦略】→p.205

「角川映画祭」予告編(1976~2016年)

1976年に始まった角川映画40周年を記念して,2016年に開催された角川映画祭の予告編。1970年代から80年代の角川映画の総集編になっており,映画の一場面とともに代表的な俳優や主題歌を総覧することができる。

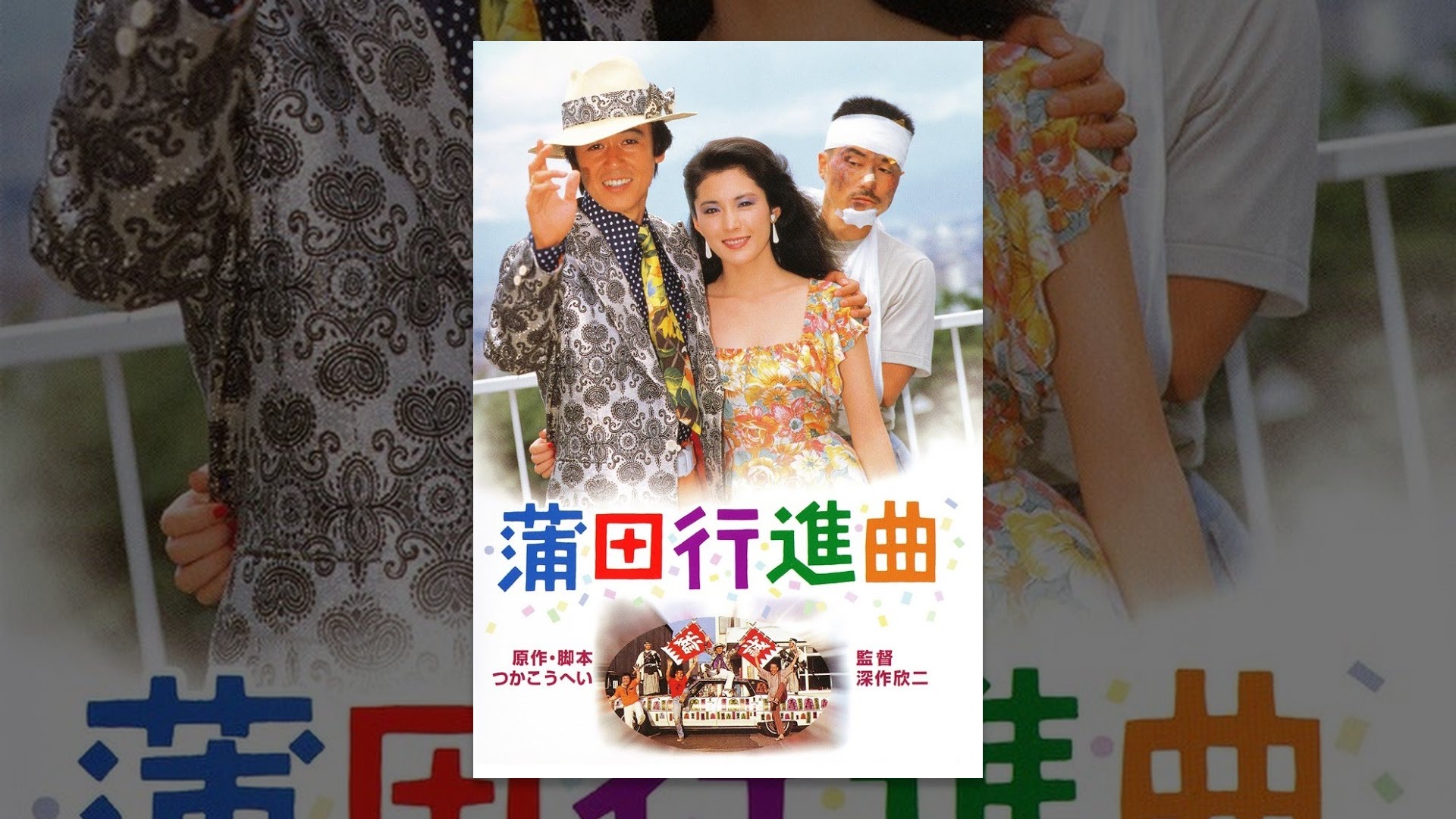

『蒲田行進曲』(冒頭,1982年,監督:深作欣二)

アイドル映画が注目されがちな角川映画だが,深作欣二監督の『蒲田行進曲』は日本アカデミー賞の主要部門を受賞し,高い評価を得た。これは元々1980年に上演されたつかこうへい演出の舞台用の戯曲を,つか本人が小説化し,角川書店から出版したものが原作となっている。映画の冒頭では印象的な挿入歌『蒲田行進曲』に乗せたクレジットと,東映京都撮影所での撮影シーンを確認することができる。

『海辺の映画館ーキネマの玉手箱』本予告(2020年,監督:大林宣彦)

学生時代の自主製作映画から出発し,数多くのテレビCMの監督を経て,1977年の『HOUSE』で商業映画の監督としてデビューした大林宣彦は,ポスト撮影所時代を代表する監督の1人といえるだろう。実験的な手法を多く用い,「映像の魔術師」とも称された。83年には角川映画『時をかける少女』の監督も務めている。コロナ禍の直前に製作された『海辺の映画館--キネマの玉手箱』が最後の作品となった。

【映画産業とテレビ】→p.206

映画『踊る大捜査線 THE MOVIE 湾岸署史上最悪の3日間!』予告(1998年)

テレビと映画の連携は,1990年代にはドラマと連動した大作シリーズを生み出す。97年に放送されたドラマ『踊る大捜査線』は,本放送が終了した後,98年の映画『踊る大捜査線 THE MOVIE』から2012年の『THE FINAL』まで,2本のスピンオフを含む6本の映画,多くのスペシャルドラマや関連番組など,15年にわたって映画とテレビを横断して展開する巨大なドラマシリーズとなった。

【出版とアニメーション】→p.207

『風の谷のナウシカ』 特報 (1984年公開,2020年リバイバル上映)

宮崎駿監督の『風の谷のナウシカ』は,もともと徳間書店の『アニメージュ』で1982年から宮崎が連載した漫画が原作となっている。商業的に大きく成功したとはいえなかったが,この作品が翌年のスタジオジブリの創設につながっていく。90年代以降のデジタル化やCG導入以前,セル画によって描かれていた時期のアニメーションの質感も確認することができる。

【1980年代のメディアミックス】→p.208

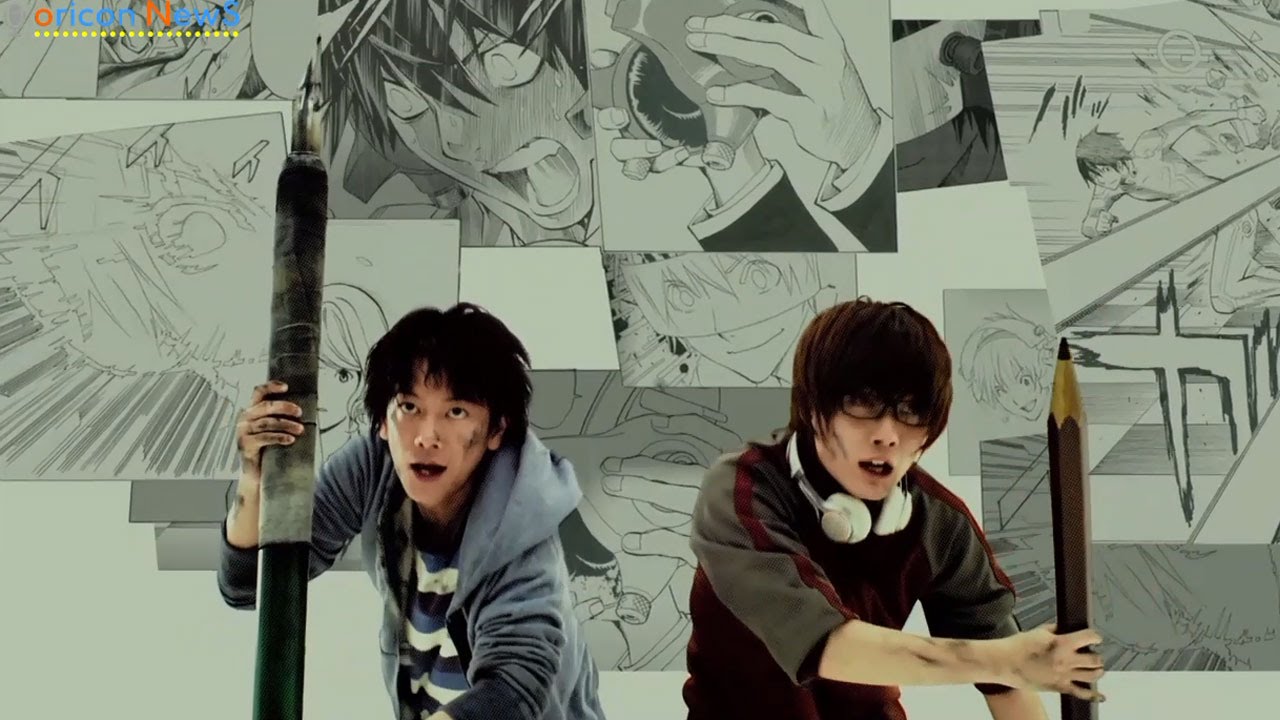

実写版『バクマン。』(予告編,2015年)

サカナクション / 新宝島 -Music Video-(2015年)

映画『ちはやふる』主題歌「FLASH」(Perfume)PV(2016年)

角川映画やメディアミックスの手法は,とりわけ2010年代に数多く製作された漫画を原作とする漫画実写映画に引き継がれているといえるかもしれない。ともにマンガを原作とする15年の『バクマン。』と主題歌『新宝島』,2016年の『ちはやふる』と主題歌『FLASH』を参考にするならば,1980年代の邦画と2010年代の邦画のメディアミックスの共通点と違いはどこにあるといえるだろうか。

2 映画の新しい環境

【映画祭と映画の新しい環境】→p.211

2022年に創業50周年を迎えたぴあの特設サイト。とくに全5章からなる記念動画「はじめに遊びがあった~ぴあの50年、これからの50年~」は,6畳のアパートの一室からはじまった雑誌『ぴあ』から,チケットぴあの立ち上げ,イベントの企画を経て,今後目指す方向性まで,時代背景や当時の文化状況も含め映像でまとめられている。

「第40回ぴあフィルムフェスティバル」予告編(1978~2018年)

1978年にはじまった自主映画の祭典ぴあフィルムフェスティバル(PFF)は2018年に40周年を迎え,いまも続く若手映画監督の登竜門的な位置づけをもつ映画祭に成長した。雑誌『ぴあ』は11年に休刊したが,創刊時に目指していたことはPFFという形で継続されているといえるかもしれない。

(ハル)(1996年,監督:森田芳光監督)

自主映画から出発し,ぴあフィルムフェスティバル(自主製作映画展)での入選を経て1981年に商業映画デビューした森田芳光は,角川映画『メインテーマ』の監督も務めている。マクルーハンのメディア論から着想を得て,パソコン通信が新しいメディアになると直感したという森田は,96年の『(ハル)』でパソコン通信(第11章)というインターネット前夜の若者たちのコミュニケーションを主題にしている。

RADWIMPS – 光 [Official Music Video](2016年)

第34回ぴあフィルムフェスティバルで入選した山戸結希監督による『光』のMV。同じ2016年には同名の漫画を原作とする映画『溺れるナイフ』の監督も務めた。PFFは才能の発見と育成を目標に掲げており,実際に商業映画監督や映像制作で活躍する作家を数多く輩出している。

【レンタルビデオと映画産業の拡大】→p.212

Video World – The Death of a Video Store (Video Store Documentary)

消えつつある街のレンタルビデオ店とその文化をめぐるドキュメンタリー。客の1人が語るように,それは単にレンタル店ではなく,映画文化を中心とする街のコミュニティとしても機能していた。しかし,ケーブルテレビによる映画の放送が,大規模なチェーン店が,そしてネットフリックスをはじめとする動画配信サービス(SVOD)がレンタル事業に打撃を与えた。

Michel Gondry in “A Cinephile’s Labyrinth”

数多くのMVや映画の監督として知られるミシェル・ゴンドリーが語るように,レンタルビデオ店は単に映画ソフトを貸し出す場所ではない。映画好きの店員との会話や,棚を歩き回りジャケットを眺めながら映画を選ぶ経験は,ストリーミングで映画を見るのとは異なったものだ。ゴンドリーはレンタルビデオ店を舞台とする映画『僕らのミライへの逆回転(原題:Be Kind Rewind)』を監督している。

Daft Punk – Around The World (Official Music Video Remastered)(1997年)

ミシェル・ゴンドリー監督のダフトパンク『Around The World』のMV。レフ・マノヴィッチも指摘するように,MVはさまざまな映像表現の実験の舞台となっており,その後映画監督としてデビューする新しい世代の映像作家を数多く生んだ。MVやCMなどさまざまな映像の形式を横断する作家や監督が生まれ,映像と音楽の制作がコンピュータ編集を介して近づいていくのもこの時期である。

【ミニシアターと東京国際映画祭】→p.214

Highlights from the 32nd Tokyo International Film Festival(2019年)

1985年に渋谷での隔年開催から始まった東京国際映画祭は,91年から毎年の開催,2009年からはメイン会場を六本木ヒルズに移し,現在まで開催されている。アジア最大規模の映画祭。もともと通商産業省の主導で開催が決まったこともあり,文化の発信だけでなく産業の育成や観光客の誘致に重点が置かれたイベントになっている。

王菲 Faye Wong -《夢中人》Official MV(1994年)

テレビや映画の脚本家として活躍したのち,長編映画監督としてデビューした王家衛もこの時期に登場した新しい世代の映像作家といえる。歌手のフェイ・ウォンを主役に据えた1994年の『恋する惑星(原題:重慶森林)』は日本でも人気を博し,『トレイン・スポッティング』とともに90年代のミニシアターブームを牽引した。挿入歌「夢中人」のMVは映画の場面を再編集している。

『スワロウテイル』(予告編,1996年,監督:岩井俊二)

MVやテレビドラマの監督をしていた岩井俊二は,1993年のテレビドラマがヒットし劇場公開されたのを機に,94年に長編映画監督としてデビューする。翌95年の『スワロウテイル』では,歌手CHARAを主演の1人に据え,音楽プロデューサーの小林武史と組んで劇中のバンドを実際にデビューさせ,MVの監督も行うなど,ジャンルを横断した試みを行った。

3 科学万博とファミコン

【インベーダーゲームの流行】→p.216

Brands With Best-Selling Video Game Consoles 1972 – 2019

1972年から2019年までの企業ごとの家庭用ゲーム機のハードの販売高の推移を8分ほどにまとめた動画。最初の家庭用ゲーム機Maganaboxの発売から,1975年のPONG,77年のAtari2600の発売を契機とするAtatriの独走体制を経て,83年のファミコンの発売により任天堂が躍進し,93年のPlayStationの発売によってソニーの追撃が始まる。2000年代のソニー,任天堂,セガの日本企業の上位独占を経て,MicrosoftのXboxが追い上げを見せた10年代までの移り変わりを把握することができる。

『スペースインベーダー』(1978年)

1978年にタイトーから発売され,大流行した『スペースインベーダー』の操作画面の動画(通称「名古屋撃ち」と呼ばれるテクニックを紹介している)。YMOにも影響を与えたという当時のグラフィックスと音響を確認できる。一見するとごく単純な動作だが,プレイヤーが撃つだけでなく,インベーダーが迫りながら銃撃するという双方向性が当時は新しく,人気につながったといわれている。

【ファミリーコンピューターの登場】→p.217

Evolution of Nintendo Home Consoles (Animation)

1983年から2017年までに発売された任天堂の家庭用ゲーム機のハードの変遷と代表的なソフトをたどることができるアニメーション。ゲーム機開発以前の1889年の創業時の花札販売から,1960年代の経営危機と新しい事業の模索期(混迷期)を経て,70年代に玩具の銃の発売からゲーム機の開発に至るまでの歴史も手短に紹介している。ファミコンから続く,家庭で,あるいはみんなで楽しむゲームの追求という任天堂の一貫した性格も説明している。

The Story of Super Mario World | Gaming Historian(2022年)

1990年にスーパーファミコン用のソフトとして発売された任天堂『スーパーマリオワールド』の開発ドキュメンタリー。豊富な記録映像や雑誌記事,開発者サイドの資料,統計などとともに,当時のハードと一体化したソフトの開発を解説する。

星野源 – 創造 (Official Video) (2021年)

星野源の『創造』は,任天堂の『スーパーマリオブラザーズ』35周年を記念してつくられた楽曲。『スーパーマリオブラザーズ』の効果音をはじめ,これまでの任天堂のものづくりやゲームに関連した歌詞や音,モチーフが多数使用された遊びと創造の讃歌。奥山由之監督。

BLACKPINK – ‘휘파람 (WHISTLE)’ M/V(2016年)

NCT DREAM 엔시티 드림 ‘버퍼링 (Glitch Mode)’ MV(2022年)

MVでもしばしばレトロゲームがモチーフとして登場することがある。BLACK PINK「WHISTLE」のMVではスーパーファミコンが,NCT DREAMの「Glitch Mode」のMVではプレイステーションが登場する。それだけでなく,両者ともにコンピュータやゲームのバグ(グリッチ)を思わせる画面の揺れやぎこちない動きがMVやダンスの表現に取り入れられている。

【科学万博と新しい映像文化】→p.219

Montreal’s Expo 67 Was A Landmark Moment in Canadian History

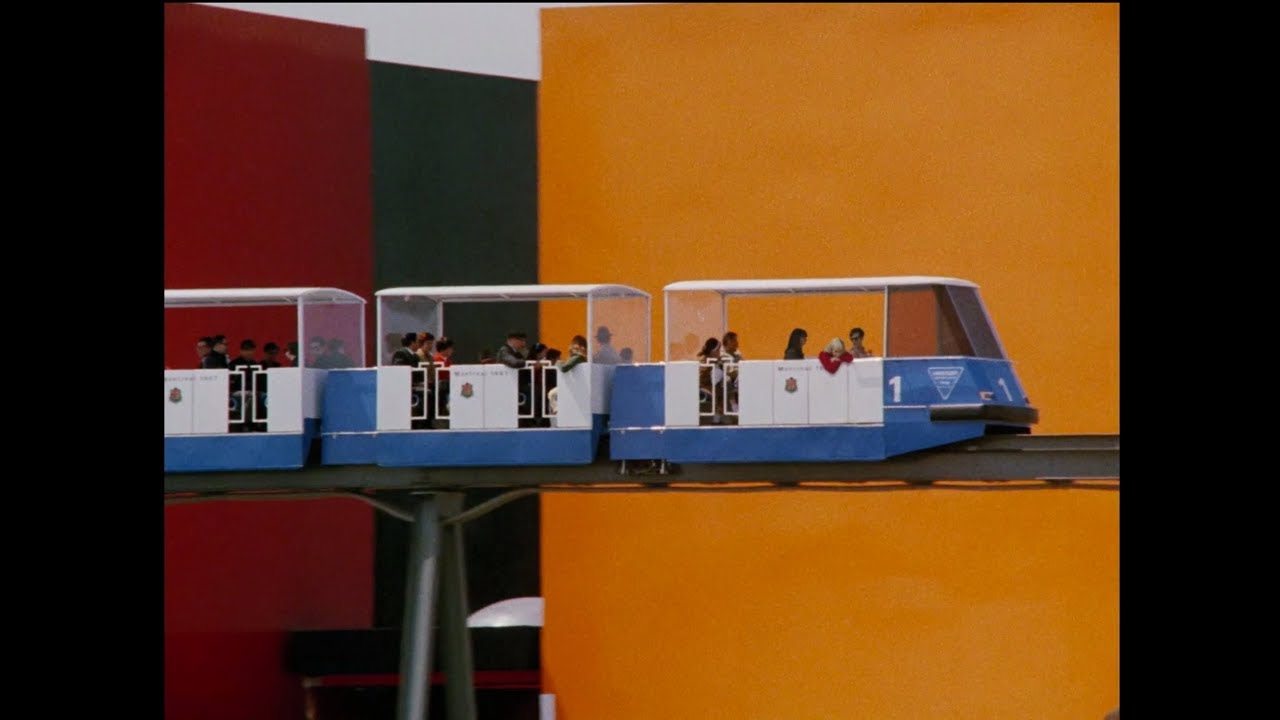

Expo ’67 Doc: World’s Fair in Montreal, Canada (1967) | British Pathé

1967年にカナダ建国100周年を記念して開催されたモントリオール万国博覧会は,IMAXシアターをはじめ数多くの映像展示が行われ,博覧会がモノの展示から映像展示や体験型展示へと転換する契機になったといわれる。またバックミンスター・フラーが設計したアメリカ館「バイオスフィア」は現在も環境博物館として使用されている。博覧会が開催された67年はしばしばカナダやモントリオールで「最後の最良の年」とも呼ばれている。カナダ出身のマクルーハンがメディア論を提唱したのはこのような時代でもあった。

Alvvays – Dreams Tonite [Official Video] (2017年)

トロントを拠点とするバンドAlvvaysによる『Dream Tonite』のMVは,このバンドが「カナダが最もクールだったとき」と呼ぶ1967年の万博のアーカイブ映像によって構成されており,時折メンバーの姿が合成されることで過去と現在が交錯する映像になっている。当時のマルチスクリーンやCGの展示の記録映像も使用されている。

茨城県映画『EXPO’85 科学の祭典』(1985年(昭和60年度)制作) つくば科学万博 ’85

1985年に「人間・居住・環境と科学技術」をテーマに開催されたつくば科学博覧会(国際科学技術博覧会)を紹介する茨城県広報課による記録映画。かつて描かれた未来と過去の最新技術の様子の数々を目にすることができる。テレビ電話や各パビリオンの映像についても手短な解説があり,33:29〜会場に設置されたSONYのジャンボトロンの姿が記録されている。

茨城県映画『未来をひらく都市-筑波研究学園都市-』(1981年(昭和56年度)制作)

1985年のつくば万博は,研究学園都市として整備されていた筑波の振興とセットで進められた。人間・居住・環境と科学技術を調和させるという万博のテーマは,未来都市・筑波においてほかの都市に先駆けて実現されるべき目標でもあった。「いのち輝く未来社会のデザイン」を掲げる2025年の大阪万博と比較すると,科学技術の位置づけの変化や,未来像の描き方の違いなど興味深い。

参考文献

- 粟生田弓・小林杏編著,2014,『1985/写真がアートになったとき』青弓社

- 浅田彰,1987,「TVEV MANIFESTO」浅田彰・武邑光裕責任編集『GS たのしい知識5:電視進化論』

- Borden, N. H., 1964, “The Concept of the Marketing Mix,” Journal of Advertising Research 4(2), 2–7.

- ブランド,スチュアート,1988,室謙二・麻生九美訳『メディアラボ――「メディアの未来」を戧造する超・頭脳集団の挑戦』福武書店

- クレーリー,ジョナサン,1987,浅田彰・市田良彦訳「スペクタクルの触」浅田彰・武邑光裕責任編集『GS たのしい知識5:電視進化論』

- 江藤光紀,2021,「パビリオンを読む――つくば科学博における『環境』」『論叢 現代語・現代文化』22,1–23.

- 古田尚輝,2006,「劇映画〝空白の6年〟(その1)」『成城文藝』197,55–75.

- 古田尚輝,2009,『「鉄腕アトム」の時代――映像産業の攻防』世界思想社

- ガタリ,フェリックス,1987,川竹英克訳「ポスト・メディア」浅田彰・武邑光裕責任編集『GS たのしい知識5:電視進化論』

- 後藤和彦,1984,「情報化社会論の現状と課題」『新聞学評論』33,2–12.

- 長谷正人,2022,「『幼年期』の映画,あるいは記号化する日常と『身体』――極私的大林宣彦論」『ユリイカ』52(10),93–103.

- 長谷川信編著,2013,『通商産業政策史7――機械情報産業政策』経済産業調査会

- 平野敦士カール&ハギウ,アンドレイ,2010,『プラットフォーム戦略――21世紀の競争を支配する「場をつくる」技術』東洋経済新報社

- 情報化未来都市構想検討委員会編,1987,『情報化未来都市構想――21世紀への挑戦』ケイブン出版

- 角川春樹,2016,『わが闘争』角川春樹事務所

- 角川春樹・清水節,2016,『いつかギラギラする日――角川春樹の映画革命』角川春樹事務所

- 掛尾良夫,2013,『「ぴあ」の時代』小学館

- 川﨑寧生,2022,『日本の「ゲームセンター」史――娯楽施設としての変遷と社会的位置づけ』福村出版

- 警察庁,1983,「ゲームセンター等の営業所数の推移(昭和54~57年)」『昭和58年版 警察白書――新しい形態の犯罪との戦い』(URL=https://www.npa.go.jp/hakusyo/s58/s58s0107.html)

- 北村公一,1984,「情報メディアの変革と対応」『新聞学評論』33.

- 北浦寛之,2018,『テレビ成長期の日本映画――メディア間交渉のなかのドラマ』名古屋大学出版会

- 北浦寛之,2019,「戦後日本映画の記録と記憶――映画『君の名は(1953~1954)の生産/消費のプロセス」坪井秀人編著『戦後日本文化再考』三人社,370–93.

- 近藤和都,2020,「レンタルビデオ店のアーカイヴ論的分析に向けて――初期店舗の生成過程とその条件」『大東文化大学社会学研究所紀要』1,31–45.

- 小山友介,2020,『日本デジタルゲーム産業史――ファミコン以前からスマホゲームまで(増補改訂版)』人文書院

- 町村敬志,2021,『都市に聴け――アーバン・スタディーズから読み解く東京』有斐閣

- 溝尻真也,2019,「1970年代のビデオ技術受容とセクシュアリティ」光岡寿郎・大久保遼編『スクリーン・スタディーズ――デジタル時代の映像/メディア経験』東京大学出版会

- Montfort, Nick & Bogost, Ian, 2009, Racing the Beam: The Atari Video Computer System, MIT Press.

- 守津早苗ほか,1979,「インベーダーの流行」『現代風俗79』3.

- 村川英,1982,「セブンティからエイティヘ――『ぴあ』の10 年に街の歴史を読む」『アドバタイジング』27(10),4–13.

- 長門洋平,2016,「セーラー服と機関銃とサウンドトラック盤――初期『角川映画』における薬師丸ひろ子のレコードの役割」谷川建司編『戦後映画の産業空間――資本・娯楽・興行』森話社

- 中川右介,2016,『角川映画 1976–1986(増補版)』KADOKAWA

- 中嶋正之・安居院猛,1985,「コンピュータグラフィックス映像」『テレビジョン学会誌』39(7),64–69.

- 小倉義弘,1985,「映像メディア・コミュニケーション設備」『テレビジョン学会誌』39(7),8–12.

- 大塚英志,2014,『メディアミックス化する日本』イースト・プレス

- ぴあ,1977,「第1回ぴあ展1977」『ぴあ』64(臨時増刊号)

- ぴあ,1981,「第4回ぴあフィルムフェスティバルパンフレット」ぴあ

- サンケイ新聞広告局企画調査課編,1963,『マス・メディア・ミックスと消費者行動』サンケイ新聞広告局企画調査課

- 佐藤吉之輔,2007,『全てがここから始まる――角川グループは何をめざすか』KADOKAWA GROUP HOLDINGS

- 島田聰・渡辺祐司,1985,「屋外用大画面ディスプレイ 3–1–1 新発光素子による野外巨大画面装置」『テレビジョン学会誌』39(7),13–16.

- スタインバーグ,マーク,2015,大塚英志監修・中川譲訳『なぜ日本は〈メディアミックスする国〉なのか』KADOKAWA

- 杉本昌穂・渡辺幸雄,1985,「つくばエキスポセンタ『コズミックホール』」『テレビジョン学会誌』39(7),41–47.

- 徳間書店社史編纂委員会編,1984,『徳間書店の30年――1954–1983』徳間書店

- 東京国際映画祭組織委員会,1985,「第1回東京国際映画祭公式プログラム」東京国際映画祭組織委員会・広報委員会

- 上村雅之・細井浩一・中村彰憲,2013,『ファミコンとその時代――テレビゲームの誕生』NTT 出版

- 渡邉大輔,2021,『明るい映画,暗い映画――21世紀のスクリーン革命(映画・アニメ批評2015–2021)』blueprint.

- 矢田真理,1996,『ゲーム立国の未来像――世界をリードするコンテンツビジネスのすべて』日経BP

- 四方田犬彦,2014,『日本映画史110年』集英社

- 吉見俊哉,2008,『都市のドラマトゥルギー――東京・盛り場の社会史』河出書房新社

- 吉見俊哉,2010,『博覧会の政治学――まなざしの近代』講談社