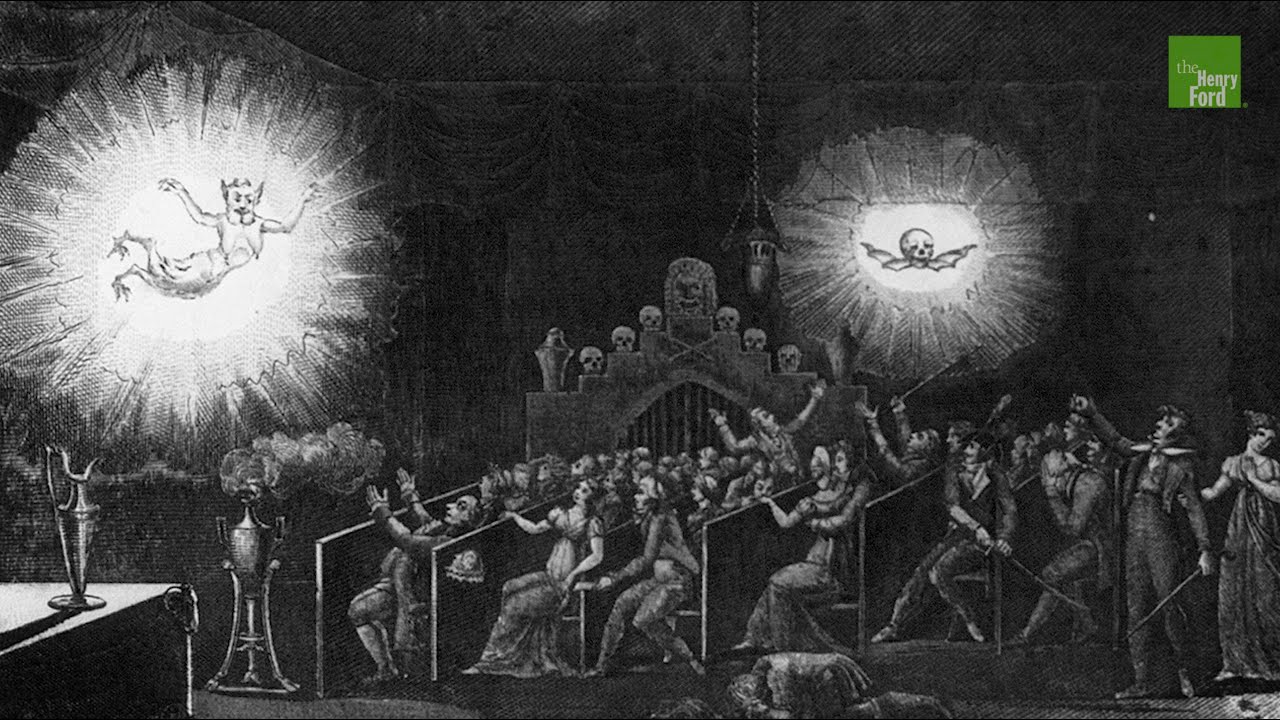

Chapter structure

Quiz

Q4.1 以下に挙げる19世紀に発明された動く映像を見せる装置のうち,リュミエール社によって開発された装置はどれか。

a. フォノスコープ b. キネトスコープ c. プラクシノスコープ d. シネマトグラフ e. ゾートロープ

Q4.2 アメリカで初の常設映画館が開設されたのはいつか。

a. 1890年 b. 1905年 c. 1920年 d. 1935年

Q4.3 ハリウッドが映画産業全体を指す言葉として使われるようになったのはいつ頃か。

a. 1920年代 b. 1940年代 c. 1960年代 d. 1980年代

関連資料

1 映画の歴史を巻き戻す

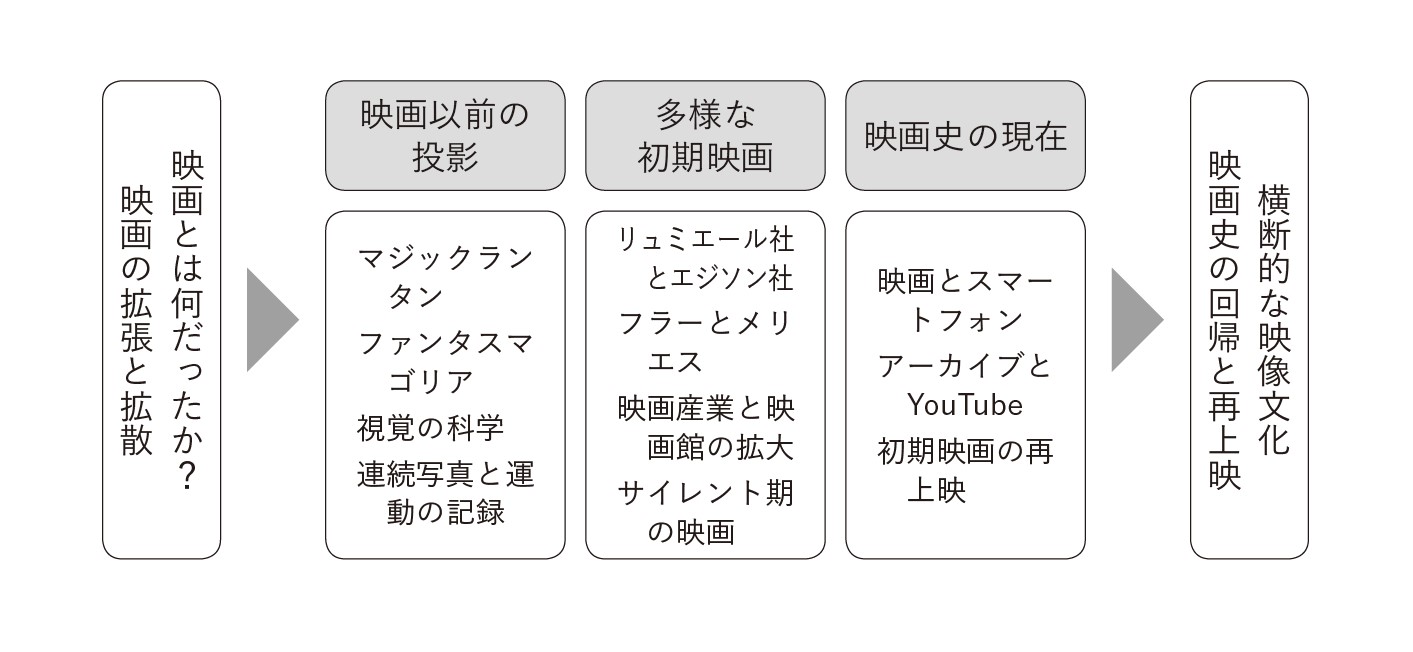

【スクリーンと投影の歴史】→p.73

Magic Lantern Slides (Victoria and Albert Museum)

ヴィクトリア&アルバート・ミュージアムによるマジックランタン(幻燈)の解説動画。マジックランタンの歴史と仕組みの解説とともに,実際のスライドと投影装置を使った上映の様子を見ることができる。第3章では十分に紹介できなかった,スライドへの写真の導入についても解説されている。

The Magic Lantern – Professor Huhtamo’s Cabinet of Media Archaeology: Part 1

エルキ・フータモによるマジックランタンの解説。フータモはマジックランタンをはじめとする投影装置や光学機器の蒐集家としても知られており,実際のさまざまな装置やスライド,仕掛けを見せながらこの投影装置やファンタスマゴリアの技術的,産業的,文化的広がりについて説明している。

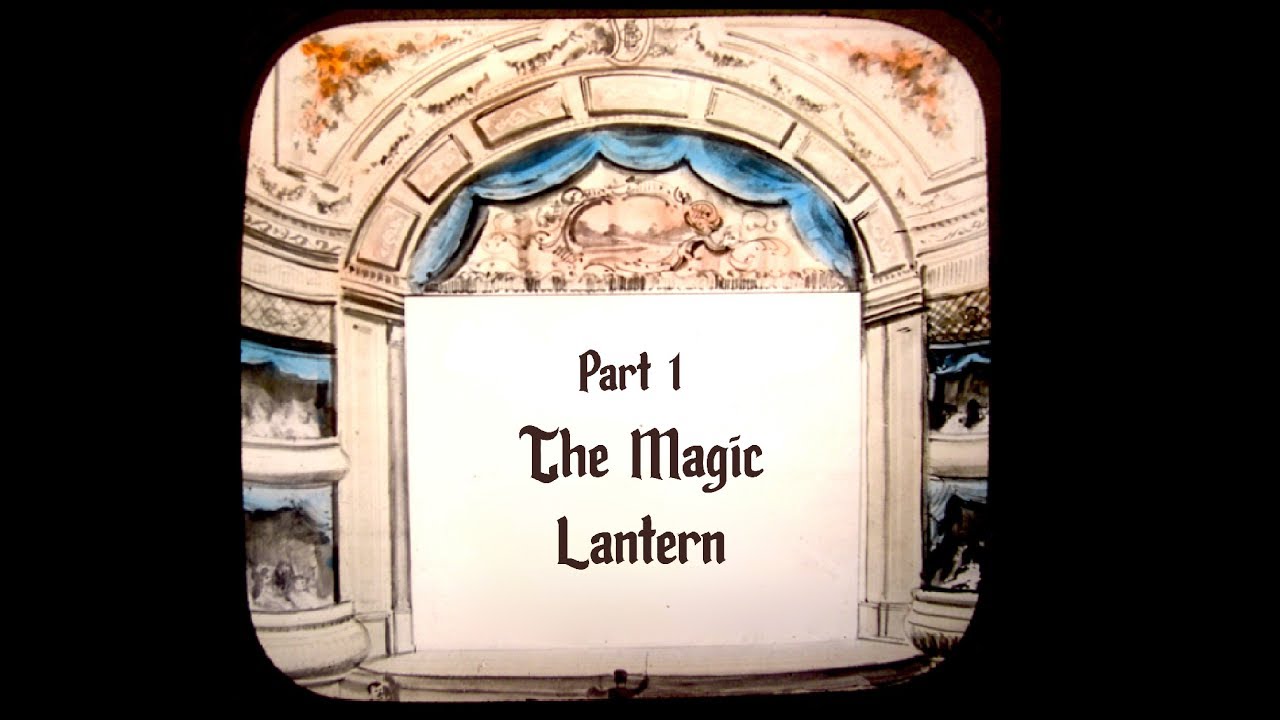

The History of the Magic Lantern

ヘンリー・フォード・ミュージアムによるマジックランタンの歴史の解説動画。さまざまなスライドが紹介されているほか,ファンタスマゴリアやペッパーズ・ゴーストも紹介されている。

【視覚と錯覚の科学】→p.75

Optical Toy Historical Set Thaumatrope Phenakistoscope Zoetrope Praxinoscope

19世紀の視覚装置,光学玩具であるソーマトロープ,フェナキスティスコープ,ゾートロープ,プラキシノスコープの解説動画。実際に動く様子を観察することができる。

PHENAKISTOSCOPE – Tribute to Joseph Plateau -

Pask D’Amicoによるフェナキスティスコープをモチーフにしたアニメーション。19世紀に発明されたさまざまな光学玩具や視覚装置は,原理は単純だが,映像が動くことの面白さ,楽しさを伝える。

【瞬間と連続】→p.76

Slices of Time: Eadweard Muybridge’s Cinematic Legacy

SFMOMAによるエドワード・マイブリッジの生涯を紹介するアニメーション。映画につながるさまざまな動きを生み出す装置やマイブリッジのズープラキシスコープについても手短に紹介されている。

Race Horse First Film Ever 1878 Eadweard Muybridge

1878年にマイブリッジは疾走する馬の連続写真を撮影することに成功する。翌年にはこの写真をもとにしたイラストをフェナキスティスコープを使って動かし,さらにマジックランタンによって投影するズープラキシスコープという動く映像の投影装置を開発した。これは写真ではなく静止画(写真をもとにしたイラスト)から動きを合成していたため「映画の発明」とは見做されていないが,のちにトマス・エジソンとウィリアム・ディクソンがキネトスコープを開発する際の発想源の1つになったといわれる。

Google Arts & Culture Étienne-Jules Marey

シネマテーク・フランセーズによるエティエンヌ=ジュール・マレーの紹介。「動きを記録する」ことを探求し続けた多彩な科学者マレーの足跡をたどり,その発見や発明の数々を概説する。またマレーの連続写真クロノフォトグラフィを,科学と芸術の境界領域に位置づけ,のちのキネトスコープやシネマトグラフの関係だけでなく,現代美術のマルセル・デュシャンの作品やジェームズ・キャメロン監督の映画のモーションキャプチャとの関係についても解説している。

宇多田ヒカル「One Last Kiss」(HIKARU UTADA SCIENCE FICTION TOUR)(2024年)

宇多田ヒカルの「One Last Kiss」(2021年)は『シン・エヴァンゲリオン劇場版Ⅱ』の主題歌としても知られる曲。2024年のSCIENCE FICTION TOURではこの曲のライブ演出にマレーのクロノフォトグラフィとゾートロープやキネトスコープの間歇投影のモチーフが使われている。

2 初期映画のパフォーマンス

【エジソン社のキネトスコープ】→p.79

The Kinetoscope

エジソン社のキネトスコープの開発を手短にたどる動画。エティエンヌ=ジュール・マレーのクロノフォトグラフィーのロールフィルムを用いた装置から着想を受けて,ジョージ・イーストマンのロールフィルムや,ウィリアム・ディクスンの協力のもと開発が進み,キネトスコープパーラーが開設されるまでの過程を,当時の豊富なフィルムの断片とともに解説する。

【リュミエール社のシネマトグラフ】→p.80

Lumière: First Public Screening at Salon Indien du Grand Café (1895)

1895年の最初のシネマトグラフの公開上映会で上映されたフィルム(実際のプログラムでは数本が入れ替えられて複数回上映されたといわれる)。基本的には数十秒ほどの短いフィルムで,カメラは固定され,身の回りの出来事を記録したものが多いが,簡単な演技や演出が加えられているものがあることもわかる。

The X Rays (1897)

X線と映画は同じ1895年にその存在が公開された同時代的な発明品だった。1897年の短編コメディは,見えないものを可視化するX線が,身体の内部だけでなく人間の本性を見せてしまう装置として登場する。それは特殊効果を用いて,通常は見えないものを見せてしまう映画の機能と重なって見える。

【ロイ・フラーと映画以前の映画】→p.81

Dansa Serpentina (1900)(Serpentine Dance,1900年)

フランスのゴーモン社によって1900年に製作されたサーペンタイン・ダンスのフィルム。世紀転換期にはロイ・フラーを模倣してこのダンスを踊る者が無数に現れた。さまざまな光の効果を再現するために,白黒のフィルムに手彩色が施されることで,実写とアニメーションが融合したような不思議な効果が独特の魅力となっている。

【ジョルジュ・メリエスと『月世界旅行』】→p.83

BE NATURAL: THE UNTOLD STORY OF ALICE GUY-BLACHÉ – official US trailer(2018年)

初の女性映画監督とされるアリス・ギイは,アメリカとフランスで1000本にも及ぶ映画を撮影し,さまざまな技法を開発するなど,初期映画の発展に大きく貢献したにもかかわらず,長らくその存在が見過ごされてきた。ドキュメンタリー映画『Be Natural(邦題:映画はアリスから始まった)』は,綿密な調査を重ねることで,その生涯と映画に新たな光をあてる。

「日本映画における女性パイオニア」は,映画史のなかで長らく見過ごされてきた女性の作り手の仕事を発掘し,紹介するプロジェクトである。監督や俳優だけでなく,編集,スクリプター,衣装デザイナーなどの専門職にも光が当てられている。世界的に広がりつつあるフェミニスト映画史の試みの1つ。

Google Arts & Culture ジョルジュ・メリエス シネマテーク・フランセーズ|

シネマテーク・フランセーズに所蔵されている豊富な写真をもとにメリエスの生涯を解説。とくにマジシャンとしての側面に光を当てている。『月世界旅行』からの抜粋のほか,いくつかのメリエスの短編映画も見ることができる。簡潔ながらも充実したオンライン展示。

Le Voyage dans la Lune (1902) – Georges Méliès – Music by David Short – Billi Brass Quintet

メリエスの代表作『月世界旅行』(演奏はBilli Brass Quintetが新たに加えている)。絵画的,演劇的な表現が目を惹く一方で,映画ならではの特殊効果が多用されている。ステージ・マジックから出発したメリエスの表現と技法の集大成ともいえる作品。

Voyage A Travers L’Impossible(Journey Through The Impossible,1904年)

『月世界旅行』と並ぶメリエスの長編『不可能を通る旅』(または『不可能な世界への旅』)の着色版。ジュール・ヴェルヌによる演劇を発想源としている。太陽を目指す旅を描き出す『不可能性を通る旅』は,月を目指す『月世界旅行』と対になる作品であり,さまざまなモチーフが引き継がれるとともに,月と太陽を対照させる演出が行われている。

【サイレント映画とパフォーマンス】→p.87

Alice in Wonderland (1903) – Lewis Carroll | BFI National Archive

BFIによりカラー復元されたルイス・キャロル原作『不思議の国のアリス』の初の映画化作品。上映時間12分(現存部分は8分)は,当時イギリスで製作された映画の中で最長だったと言われる。字幕による解説やさまざまな特殊効果(アリスの拡大,宙に浮かぶチェシャ猫)が使われ,次第に物語化していく時期のサイレント映画。

Charlie Chaplin – The Kid– Fight Scene (1921年)

サイレント期の映画は,セリフを喋ることができないがゆえに,すべてを視覚的に物語り,観客に伝えなくてはならない。そのことが独特の表現や演技の形式を生み出した。それがよく表れているのがコメディの誇張された表現であり,その代表といえるのが喜劇王チャーリー・チャップリンの映画であるといえるだろう。

Buster Keaton – The Art of the Gag

チャップリンと並び喜劇王と称されたバスター・キートン。Taylor RamosとTony Zhouによる動画では,キートンがサイレント映画において,いかに「ギャグを見えるようにしたか」,その技法が魅力的な映画のシーンの数々とともに解説される。

The Famous Players Orchestra ~ Baby Peggy ~1924 Silent Film

サイレント映画をオーケストラの演奏とともに上映する活動を行っているThe Famous Players Orchestraによる1924年の『Helen’s Babies』の1シーンの演奏の様子。映画がライブパフォーマンスであった時代の映画館での上映=上演の雰囲気を伝える。

活弁映画『瞼の母』弁士澤登翠

現在でも活動写真弁士として活躍する澤登翠が弁士を務めた1931年稲垣浩監督『番場の忠太郎 瞼の母』。登場人物のセリフを巧みに演じ分けながら,背景描写や物語の解説,心情描写を加える。映画俳優とはまた別の技巧が必要となる役割であり,独自のパフォーマンスであることがわかる。サイレント期の映画はしばしば弁士次第でまったく別の映画経験になったといわれる。

3 映画史の再上映

【スマホのなかのハリウッド】→p.89

Shot on iPhone 16 Pro | The Weeknd “Dancing In The Flames” | Behind the Scenes(2024年)

2021年に発売されたiPhone 13 Proのキャッチコピーの1つは「Hollywood in your pocket」だった。スマートフォン1つで撮影から編集までこなすことができる時代に,かつてのハリウッドはポケットの中に収まってしまうというわけだ。Appleの「Shot on iPhone」のキャンペーンは,毎回iPhoneだけで撮影を行った映像とその撮影の裏側を紹介しており,2024年はiPhone 16 Proと「Cinematic Slo-mo」の機能を使って撮影されたThe WeekendのDancing in the FramesのMVが取り上げられている。

【コラム6 映画に見る映画の歴史】→p.92

New trailer for Singin’ in the Rain

ミュージカルの名作『雨に唄えば』もまたサイレント期からトーキーへの移行期のハリウッドを舞台としている。映像とともに音を記録しなくてはならなくなった初期のトーキーの撮影現場でのドタバタや上映会での音と映像の同期の混乱をユーモラスに描き出している。有名な「雨に唄えば」のシーンは,まさにトーキーによって可能になったミュージカル映画の楽しさを存分に伝える。

映画『カツベン!』予告1 2019年12月13日(金)公開!

周防正行監督の『カツベン!』は,サイレント期の日本映画でナレーションや登場人物のセリフを演じた活動写真弁士(活弁)を主役とする映画である。映画館の観客の前でさまざまな人物を演じ分ける弁士は,しばしば当時の映画俳優をしのぐ人気を得たといわれている。世界映画史のなかでも特異な存在であり,日本の声の文化の系譜からも注目されている。

【初期映画の再創造】→p.91

Official “Hugo” Trailer(2011年)

マーティン・スコセッシ監督『ヒューゴの不思議な発明』はメリエスと彼が生きた時代の映画へのオマージュに満ちた作品。シネマトグラフの上映シーンのほか,ステージマジシャンだった頃のメリエスや,スタジオでの特殊効果の撮影の様子が再現されており,当時をうかがい知ることができる。

The Artist (2011) Official Trailer

『ヒューゴの不思議な発明』と同じ2011年の『アーティスト』はサイレント映画のスタイルで製作された作品で,サイレントからトーキーへの移行期のハリウッドを舞台としている。「声を出せない」がゆえの様式的な演技や字幕が再現されているほか,サイレント期の映画館やオーケストラでの伴奏の様子もうかがい知ることができる。

『月世界旅行』&『メリエスの素晴らしき映画魔術』予告編(2012年)

失われたと思われていた『月世界旅行』のカラー版のフィルムが発見され,専門家による調査と修復作業を経て,最初の公開から110年を経た2012年に上映会が行われた。本作はその修復のプロセスと映画人へのインタビューから構成されたドキュメンタリー映画。

The Smashing Pumpkins – Tonight, Tonight (Official Music Video) (1996年)

スマッシング・パンプキンズの『Tonight, Tonight』のMVは,ジョルジュ・メリエスの『月世界旅行』や『不可能を通る旅』から着想を得て,初期映画の書き割りの背景や装置,特殊効果を模した演出を行なっている。MTV Video Music Awardで年間最優秀賞をはじめ6部門を受賞した。

Moray McLaren – We Got Time (2009年)

Moray McLarenの『We Got Time』のMVは,19世紀のプラクシノスコープという映画以前の映像装置の仕組みとレコードプレイヤーを組み合わせて,新しい映像と音楽の装置を作り出し,その作動の様子そのものをMVにしている。古さと新しさが交錯するメディア考古学的な作品。

岩井俊雄ディレクション「メディアアート・スタディーズ 2023:眼と遊ぶ」(2023年)

メディアアーティストの岩井俊雄は,映画以前の19世紀の映像装置を発想源の1つとして創作を行ってきた。「時間層」シリーズは,映画前史を参照しながら,映画でもテレビでもなく,今のデジタル化されたスクリーンとも異なった映像経験を作り出す。過去と現在の映像が交錯し,今とは異なる未来をも垣間見せる岩井の作品は,エルキ・フータモのメディア考古学の構想とも呼応している。

【MV】Creepy Nuts – オトノケ(Otonoke)(2024年)

アニメ『ダンダダン』の主題歌であるCreepy Nuts『オトノケ』のMVには,回転する奇妙な装置が登場する。これは映画以前の映像装置であるゾートロープやフェナキスティスコープに着想を得てデジタル化し,立体化して再構築された装置であると同時に,メディアアーティストの岩井俊雄が製作した1985年の作品『時間層II』を思わせる。古い映像装置は単に失われるわけではなく,繰り返し現代に甦り,新たな表現の源泉となっている。監督は河島遼太郎。

New Light on Old Media Issue 74: Zoetropes are back in fashion(2024年)

The Magic Lantern Societyが発行するオンライン雑誌『New Light on Old Media』74号は現代におけるゾートロープの再流行を特集している。アーティストや映画作家,アニメーション作家が新たに製作したゾートロープや,再生するとアニメーションを見ることができるゾートロープレコード(実際に利用しているのはフェナキスティスコープの技法)などが紹介されている。

水曜日のカンパネラ『エジソン』(2022年)

水曜日のカンパネラ『エジソン』は,映画(キネトスコープ)や蓄音機を生み出した発明王エジソンとDTMで音楽を作る現代のミュージシャンを重ね合わせた曲。サブスク,YouTube,SNSで音楽が流通する時代でありながら「今作りたいのは蓄音機」「これからの時代来るのは活動写真」という歌詞とともにMVには蓄音機やタイプライターなどレトロな装置が登場する。この時代錯誤な曲は,キャッチーなダンスともにTikTokでバズを引き起こすことになる。

Taylor Swift – Fortnight (feat. Post Malone) (Official Music Video) (2024年)

テイラー・スウィフトが2024年に発表した新曲『Fortnight』のMVはサイレント期の映画のスタイルとモチーフが使われている。とくに「メトロポリス」「カリガリ博士」など1920年代のドイツ表現主義の映画を思わせる表現が随所に取り入れられており,また1910年代から20年代に実際に使用されていたアメリカ製のタイプライターRoyal 10が登場する。

『エンパクシネマ』ダイジェストver.

2018年10月8日に早稲田大学演劇博物館で行われた日本の無声映画の上映会のダイジェスト版。ピアノ演奏は柳下美恵,活動写真弁士を山城秀之,澤登翠が務めた。サイレント期の日本映画の上映形式は,世界映画史のなかでも独特のものであり,近年注目されている。大正期に建てられた演劇博物館を舞台とするロケーションも相まって,映画文化の歴史的多様性を伝える。

神楽坂で楽しむ「七夕落語と写し絵上映会」【だるま夜話】

西洋から渡来した幻燈機(マジック・ランタン)は江戸時代の日本で寄席や芸能の伝統と結びついて「写し絵」という独自の映像文化を発展させた。神楽坂の赤城神社で行われた劇団みんわ座による貴重な再現上映の様子。スクリーンの裏側で複数の投影装置を操作して巧みに物語を演じるさまが記録されている。2015年に早稲田大学坪内博士記念演劇博物館で行われた企画展「幻燈展:プロジェクション・メディアの考古学」 の関連企画として上映された。

Lecture—Grand Illustrated Lecture and Magic Lantern Show with Richard Balzer(2017年)

2017年にハーバード大学美術館で開催された企画展「The Philosophy Chamber: Art and Science in Harvard’s Teaching Cabinet, 1766–1820」に合わせて開催されたマジック・ランタンのレクチャーと上映企画の記録。

参考文献

- ブルネッタ,ジャン ピエロ,2010,川本英明訳『ヨーロッパ視覚文化史』東洋書林

- クレーリー,ジョナサン,2005,遠藤知巳訳『観察者の系譜――視覚空間の変容とモダニティ』以文社

- クレーリー,ジョナサン,2015,岡田温司監訳,石谷治寛訳『24/7――眠らない社会』NTT出版

- Elsaesser, Thomas, 2016, Film History as Media Archaeology: Tracking Digital Cinema, Amsterdam University Press.

- Galloway, Alexander R., 2022, “Golden Age of Analog,” Critical Inquiry 48(2).

- Gaudreault, André, 2011, Barnard, Timothy trans., Film and Attraction: from Kinematography to Cinema, University of Illinois Press.

- Gunning, Tom, 2003, “Loïe Fuller and the Art of Motion: Body, Light, Electricity, and the Origins of Cinema,” Allen, Richard & Turvey, Malcolm eds., Camera Obscura, Camera Lucida: Essays in Honor of Annette Michelson, Amsterdam University Press.

- ガニング,トム,2003,中村秀之訳「アトラクションの映画――初期映画とその観客,そしてアヴァンギャルド」長谷正人・中村秀之編訳『アンチ・スペクタクル――沸騰する映像文化の考古学』東京大学出版会

- Gunning, Tom, 2004, “Phantasmagoria and the Manufacturing of Illusions and Wonder: Towards a Cultural Optics of the Cinematic Apparatus,” Gaudreault, André, Russell, Catherine, & Véronneau, Pierre dir., Le cinématographe, nouvelle technologie du XXe siècle, Payot, 31–44.

- Gunning, Tom, 2007, “To Scan a Ghost: The Ontology of Mediated Vision,” Grey Room 26, 94–127.

- Gunning, Tom, 2009, “The Long and Short of It: Centuries of Projecting Shadows, From Natural Magic to the Avant-garde,” Douglas, Stan & Eamon, Christopher eds., Art of Projection, Hatje Cant, 23–35.

- Gunning, Tom, 2012, “We are Here and Not Here: Late Nineteenth-Century Stage Magic and the Roots of Cinema in the Appearance (and Disappearance) of the Virtual Image,” Gaudrault, André, Dulac, Nicolas, & Hidalgo, Santiago eds., A Companion to Early Cinema, Wiley-Blackwell.

- ガニング,トム,2021a,長谷正人訳「瞬間に生命を吹き込むこと――アニメーションと写真の間の秘められた対称性」長谷正人編訳『映像が動き出すとき――写真・映画・アニメーションのアルケオロジー』みすず書房

- ガニング,トム,2021b,松谷容作訳「視覚の新たな閾――瞬間写真とリュミエールの初期映画」長谷正人編訳『映像が動き出すとき――写真・映画・アニメーションのアルケオロジー』みすず書房

- ハンセン,ミリアム,2000,瓜生吉則・北田暁大訳「初期映画/後期映画――公共圏のトランスフォーメーション」吉見俊哉編『メディア・スタディーズ』せりか書房

- ホルクハイマー,マックス&アドルノ,テオドールW.,2007,徳永恂訳『啓蒙の弁証法――哲学的断想』岩波書店

- フータモ,エルキ,2015,太田純貴訳「愉快なスロット,困ったスロット――アーケードゲームの考古学」『メディア考古学――過去・現在・未来の対話のために』NTT出版

- Huhtamo, Erkki, 2016, “The Four Practice?: Challenges for an Archaeology of the Screen,” Chateau, Dominique & Moure, José eds., Screens, Amsterdam University Press, 116–24.

- Huhtamo, Erkki, 2017, “Screenology; or, Media Archaeology of the Screen,” Monteiro, Stephen ed., The Screen Media Reader: Culture, Theory, Practice, Bloomsbury, 77–123.

- Jenkins, Reese V., 1976, Images and Enterprise: Technology and the American Photographic Industry 1839 to 1925, Johns Hopkins University Press.

- Karpenko, Lara, 2019, “ʻThe Inanimate Becomes Animateʼ: Loie Fuller, Speculative Feminist Aesthetics, and Posthuman Embodiment,” Nineteenth-Century Contexts 41(5), 565–84.

- 加藤幹郎,2006,『映画館と観客の文化史』中央公論新社

- Kessler, Frank, 2010, “Mériès, George,” Richard Abel ed. Encyclopedia of Early Cinema, Routledge.

- Krukowski, Damon, 2017, The New Analog: Listening and Reconnecting in a Digital World, MIT Press.

- Lamotte, Jean-Marc, 2010, “Lumière,Auguste and Louis,” Richard Abel ed. Encyclopedia of Early Cinema, Routledge.

- マルテット= メリエス,マドレーヌ,1994,古賀太訳『魔術師メリエス――映画の世紀を開いたわが祖父の生涯』フィルムアート社

- Mannoni, Laurent, 2001, Crangle, Richard trns., The Great Art of Light and Shadow: Archaeology of the Cinema, University of Exeter Press.

- マノヴィッチ,レフ,2013,堀潤之訳『ニューメディアの言語――デジタル時代のアート,デザイン,映画』みすず書房

- Musser, Charles, 1990, The Emergence of Cinema: The American Screen to 1907, University of California Press.

- マッサー,チャールズ,2015a,藤田純一訳「映画の始まり――トーマス・A・エジソンとキネトグラフによる動く写真」岩本憲児編・監訳『エジソンと映画の時代』森話社

- マッサー,チャールズ,2015b,仁井田千絵訳「ニッケルオデオン時代の幕開け――ハリウッド表現様式の枠組みの成立」岩本憲児編・監訳『エジソンと映画の時代』森話社

- Poter, Laraine, 2019, “Music, Gender, and the Feminisation of British Silent Cinema, 1909–1929,” Barton, Ruth & Trezise, Simon eds., Music and Sound in Silent Film: From the Nickelodeon to The Artist, Routledge.

- サドゥール,ジョルジュ,1992,丸尾定・村山匡一郎・出口丈人・小松弘訳『映画の発明――諸器械の発明1832–1895』国書刊行会

- サドゥール,ジョルジュ,1993,丸尾定・村山匡一郎・出口丈人・小松弘訳『映画の発明――諸器械の発明1895–1897』国書刊行会

- サドゥール,ジョルジュ,1994,丸尾定・村山匡一郎・出口丈人・小松弘訳『映画の先駆者たち――メリエスの時代 1897–1902』国書刊行会

- サックス,デイビッド,2018,加藤万里子訳『アナログの逆襲――「ポストデジタル経済」へ,ビジネスや発想はこう変わる』インターシフト

- Scott, Allen, J., 2005, On Hollywood: The Place, The Industry, Princeton University Press.

- Spehr, Paul, 2008, The Man Who Made Movies: W.K.L. Dickson, John Libbey Publishing.

- スタフォード,バーバラM.,1997,高山宏訳『アートフル・サイエンス――啓蒙時代の娯楽と凋落する視覚教育』産業図書

- Usai, Paolo Cherchi, 2012, “Early Films in the Age of Content: or, ʻCinema of Attractionsʼ Pursued by Digital Means,” Gaudreault, André, Dulac, Nicolas, & Hidalgo, Santiago eds., A Companion to Early Cinema, Wiley-Blackwell, 527–49.